大学生新闻网,大学生新闻发布平台

社会实践|扬州宝应,食遇非遗 宣传篇

7月8日至7月11日,南京农业大学食品科技学院“食遇非遗,潮流新文化”暑期社会实践团走进扬州宝应,纵览当地特色非遗文化。实践团通过走访宝应县及其各优美乡镇,探索非遗文化与现代发展的结合点,围绕宝应县当地非遗文化进行了解学习,亲自体验文化与创新相结合创造出的众多非遗文化瑰宝。在此,我们将通过两期推送分别向大家介绍当地极具有特色和民族价值的非物质文化遗产。

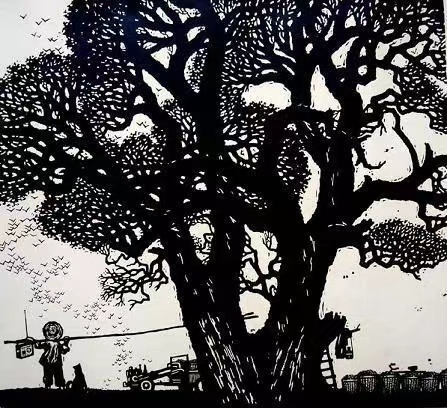

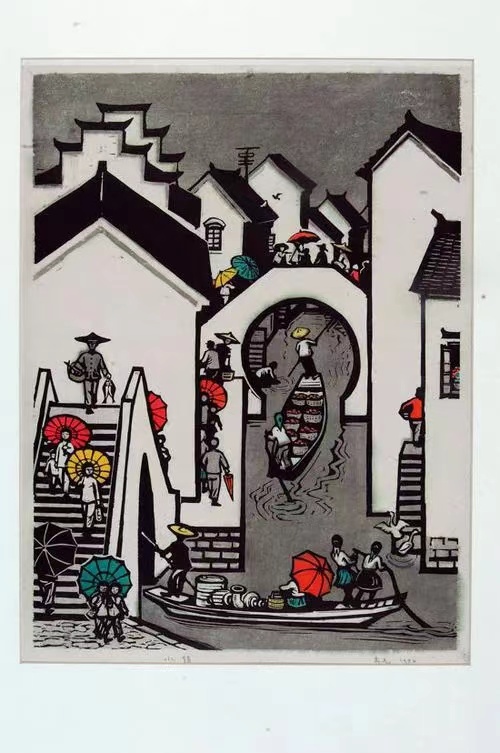

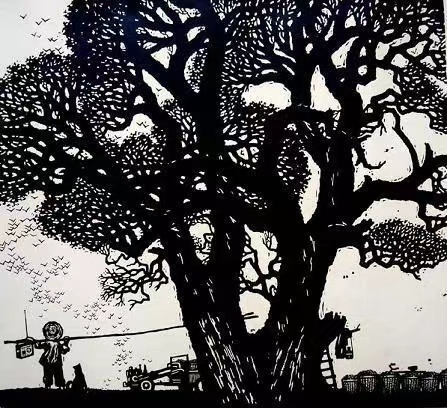

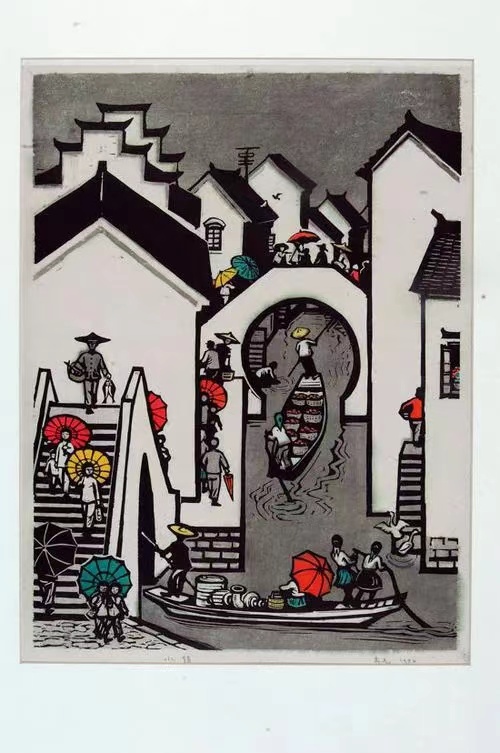

第一个是宝应县城著名的非遗文化——版画。中国版画源自1500年前,作品大多古朴俊秀,奏刀有神。那时的手工版画深植于各族人民的社会生活,人们祈求着丰衣足食、人丁兴旺,将这种朴素而真挚的愿望通过手工版画的形式传达出来,赋予了传统工艺更多生活的意义。而在扬州市宝应县人们的手工版画创作中,当地手艺人善于将多种物象巧妙组合,呈现出理想中的美好景象,注重“以象寓意”、“以意构象”的创作理念。在2006年5月20日,其手工版画荣幸被列入国家级非物质文化遗产名录,2009年更是入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

版画的创作,通常以刀或笔为工具不同材料的版面上刻画,再涂上油墨或它颜料,转印到纸或纺织品上,由单纯复制图画逐渐发展成由作者自刻自印的独立的艺术形式。每一道程序,都鲜明的反映出作者表现意图。

2022年,宝应县的版画在北京冬奥会作为文化交流的礼物赠送给外国运动员,还举办了一次名为“聚焦——2022冬季奥林匹克运动会主题国际版画交流展”的盛大展览。由此可见,版画不仅承载着丰富的历史和文化信息,体现了不同时代、不同民族的艺术风格和审美取向,还促进了国家、地区之间的文化艺术交流。

草编是以草本植物为主要原材料的一种传统编结手工艺,历史悠久,源远流长。从河姆渡遗址中发现的苇席,到唐代竹编的花灯、走马灯,草编技艺在中国民间流传了几千年,在此过程中不断得到发扬光大,形成了各具特色的地方风格。各地民匠因地制宜,因材施艺,充分利用草本植物柔韧的秆、皮、芯、叶、根,创造和总结出编、结、辫、扣、扎、绞、缠、网、串、盘等丰富的编结技法,使草编成为人们日常生活用品的一个重要来源,具有很强的实用性和艺术性。在2008年,草编入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

对当地人民来说,草编不只是一种手工技艺,更是一种生活态度的体现。它将自然与艺术融合,传递着对生活的热爱与对传统文化的尊重。在宝应县广洋湖镇,草编技艺以草鞋文化最为出众,它体现了人民的勤劳和智慧,表现了勇气和奋斗,展示了中华民族一环又一环的团结与坚不可摧,在如今它又寄予了新的文化内涵——环保和资源的再利用,而我们的参观,是想让更多人认识到这种古老技艺的独特魅力,使草编艺术重新融入现代生活,焕发出新的生机与活力。

第一个是宝应县城著名的非遗文化——版画。中国版画源自1500年前,作品大多古朴俊秀,奏刀有神。那时的手工版画深植于各族人民的社会生活,人们祈求着丰衣足食、人丁兴旺,将这种朴素而真挚的愿望通过手工版画的形式传达出来,赋予了传统工艺更多生活的意义。而在扬州市宝应县人们的手工版画创作中,当地手艺人善于将多种物象巧妙组合,呈现出理想中的美好景象,注重“以象寓意”、“以意构象”的创作理念。在2006年5月20日,其手工版画荣幸被列入国家级非物质文化遗产名录,2009年更是入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

版画的创作,通常以刀或笔为工具不同材料的版面上刻画,再涂上油墨或它颜料,转印到纸或纺织品上,由单纯复制图画逐渐发展成由作者自刻自印的独立的艺术形式。每一道程序,都鲜明的反映出作者表现意图。

2022年,宝应县的版画在北京冬奥会作为文化交流的礼物赠送给外国运动员,还举办了一次名为“聚焦——2022冬季奥林匹克运动会主题国际版画交流展”的盛大展览。由此可见,版画不仅承载着丰富的历史和文化信息,体现了不同时代、不同民族的艺术风格和审美取向,还促进了国家、地区之间的文化艺术交流。

草编是以草本植物为主要原材料的一种传统编结手工艺,历史悠久,源远流长。从河姆渡遗址中发现的苇席,到唐代竹编的花灯、走马灯,草编技艺在中国民间流传了几千年,在此过程中不断得到发扬光大,形成了各具特色的地方风格。各地民匠因地制宜,因材施艺,充分利用草本植物柔韧的秆、皮、芯、叶、根,创造和总结出编、结、辫、扣、扎、绞、缠、网、串、盘等丰富的编结技法,使草编成为人们日常生活用品的一个重要来源,具有很强的实用性和艺术性。在2008年,草编入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

对当地人民来说,草编不只是一种手工技艺,更是一种生活态度的体现。它将自然与艺术融合,传递着对生活的热爱与对传统文化的尊重。在宝应县广洋湖镇,草编技艺以草鞋文化最为出众,它体现了人民的勤劳和智慧,表现了勇气和奋斗,展示了中华民族一环又一环的团结与坚不可摧,在如今它又寄予了新的文化内涵——环保和资源的再利用,而我们的参观,是想让更多人认识到这种古老技艺的独特魅力,使草编艺术重新融入现代生活,焕发出新的生机与活力。

- 作者:大学生新闻网 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2024-08-02 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 汽车与轨道交通学院开展“弘扬传统文化,传承奋进力量”暑期社会

- 为了进一步传承和弘扬中华优秀传统文化,丰富学生的精神世界,引导学生坚定文化自信,近日,汽车与轨道交通学院“天印泠风”团队开展以

- 08-03 关注:5

- 【暖星护航】融合教育,博爱同行——基础医学院“暖星护航”团队

- 为孤独症儿童创造一个更加友好、包容的社会环境,2023年7月成立了“暖星护航”团队。去年该团队成员深入宜昌市博爱特殊学校、宜昌市仁

- 08-03 关注:8

- 【暖星护航】启智融爱,共筑未来——自闭症儿童支持与家庭社会培

- 2024年7月19日,暖星护航团队与博爱特殊教育学校的老师以及小朋友家长们共同参加了一场有关自闭症的培训。

- 08-03 关注:6

- 日照烈士陵园参观记:缅怀先烈,传承精神

- 今天,东南大学云帆实践团怀着无比崇敬的心情,踏访了日照烈士陵园。

- 08-03 关注:14

- 南京工程学院学子三下乡:志愿心行护银龄,情暖桑榆福满庭

- 2024年7月,南京工程学院计算机工程学院“筑‘心’梦·启‘心’程”基层服务践行团赴多地开展老年人心理健康志愿服务暑期社会实践活动

- 08-03 关注:19

- 红色记忆深植八皖,走进无为市烈士陵园

- 为扎实推进党史学习教育,无限缅怀老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩,传承红色基因,凝聚奋进力量。

- 08-03 关注:7

- 缅怀先烈忆初心 砥砺奋进强党性——实践调研团走进三涧溪党建基地

- 2024年8月1日,为深入学习贯彻党的方针政策,传承爱国主义精神,山东理工大学机械工程学院“绘三涧稼穑振兴图”实践调研团前往济南市章

- 08-03 关注:8

- 黄桷树下光阴长,中山四路话党史

- 为深入学习中国近代史中的重要篇章,进一步了解重庆作为陪都时期的历史,感受党的领导人为争取民族独立和人民解放所做的努力,南京财经

- 08-03 关注:7