大学生新闻网,大学生新闻发布平台

寻“四下基层”源头活水 汲为民服务青春力量

为深入学习贯彻党的二十大精神,推动“思政小课堂”与“社会大课堂”有机结合,2025年7月14日至7月16日,集美大学“星火霞光”暑期社会实践队怀着崇敬之心,专程前往“四下基层”发源地——福建省宁德市霞浦县,开启了一场意义深远的溯源学习之旅。实践队沿着习近平总书记当年的足迹,探寻“四下基层”优良作风的思想孕育和生动实践,深刻感悟其中蕴含的深厚为民情怀与磅礴实践伟力。

沉浸式教学,重温历史瞬间

“把心贴近人民”,这句镌刻在“四下基层·信访接待下基层”主题馆展厅墙壁上的话语,是“四下基层”制度最核心的表达,也深深烙印在我们心中。在讲解员的引导下,队员们依次步入展厅,一幅幅珍贵的历史照片、一件件朴素的实物展陈、一段段亲历者的深情讲述,仿佛穿越时空,使我们回到了那段激情燃烧的岁月。

展览馆内,五个接访室被精心复原,简陋的桌椅、朴素的陈设,真实再现了1988年12月20日,时任宁德地委书记的习近平同志在此首次接待群众来访的历史场景。正是在这里,习近平同志开创性地变群众“上访”为领导“下访”,耐心倾听群众诉求,现场解决实际困难。据记载,当天共受理了86件事项,当场解决了12件。这一创举,被当地百姓亲切地称为“连心日”,它不仅是信访工作的一次重大革新,更是党密切联系群众、全心全意为人民服务的生动写照,深刻诠释了中国共产党人“以人民为中心”的根本立场。

“四下基层”不仅是一种工作方法,更是推动闽东地区摆脱贫困、走向振兴的磅礴力量。展览通过详实的案例,生动展现了这一“传家宝”如何转化为改变山海的巨大能量。

从让“上无片瓦,下无寸土”的连家船民告别漂泊、上岸定居,到推动“茅草房贫困村”三沙镇东山村的整体搬迁改造,都彰显了“现场办公下基层”的决心与担当。大家在东山村“幸福之路”展示馆看到,村民人均可支配收入从1998年的450元跃升至2021年的21000元,昔日的贫困村成为如今的“全国乡村治理示范村”,实现了历史性跨越。这一系列翻天覆地的“蝶变”,生动诠释了密切联系群众的工作作风如何转化为推动发展的强大动力。队员们深刻认识到,“四下基层”不仅是历史的宝贵遗产,更是指引新时代发展的行动指南。

实地访谈:贴地气,得民心

在参观东山村“幸福之路”主题馆后,实践队有幸采访了原霞浦县人防办主任、东山村乡村振兴指导员姜泽春。他讲述起茅草房搬迁改造的往事时动情地说:“那时候村里情况很差,孩子上学、老人看病、产业发展样样成问题。‘四下基层’里的现场办公下基层,在当时就是把各个部门的负责人都带下乡,一个问题一个问题当场解决。”为了改善村民住房条件,习近平同志当年立即打电话协调省里的财政拨款,补足改造资金,最终让大家住上了真正的砖瓦房。姜主任坦言:“这就是‘四下基层’最生动的体现,真正把人民的冷暖放在心上,也是习近平爱民思想最切实的体现。”

他还指出,要想乡村振兴真正落地,不仅要有政策、有感情,更要有组织保障。“那时要推动搬迁,没有党组织带头、没有党员先上,是根本动员不了群众的。”他提到,正是依靠党组织战斗堡垒作用,通过“典型引路”,才实现了从“要我搬”到“我要搬”的转变。

在与姜主任的交流中,队员们深刻体会到,“贴地气,才接地气”。他叮嘱大家:“你们是大学生,更要深入群众、了解实际,才能真正解决问题。做学生干部也一样,不管是班级工作还是志愿服务,只有深入一线、真心为同学服务,才能赢得信任。”

汲取奋进力量,勇担青春使命

三尺讲台,一方天地;一次寻访,一生信仰。此次霞浦之行,为“星火霞光”实践队的队员们上了一堂生动而深刻的“大思政课”。大家纷纷表示,“四下基层”这一传家宝只有起点,没有终点,其蕴含的宗旨意识、为民情怀和实干担当精神,是新时代青年成长成才的宝贵滋养。作为集大学子,要将此次学习的所思所悟内化于心、外化于行,把“小我”融入“大我”,在未来的学习和工作中,继承和发扬“四下基层”的优良作风,努力学习专业知识,积极投身社会实践,在新时代的宏伟征程中贡献青春力量。

(通讯员阮一航)

沉浸式教学,重温历史瞬间

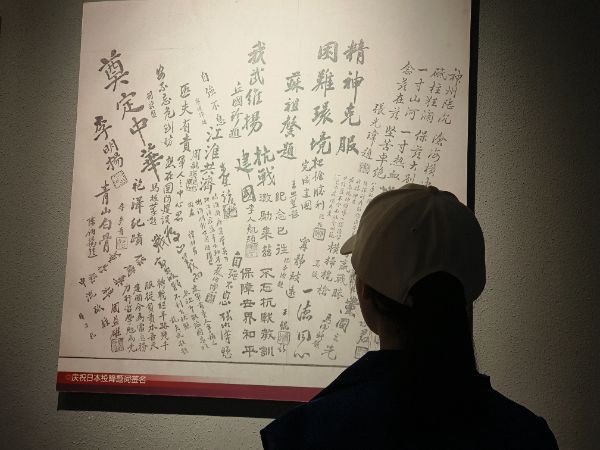

“把心贴近人民”,这句镌刻在“四下基层·信访接待下基层”主题馆展厅墙壁上的话语,是“四下基层”制度最核心的表达,也深深烙印在我们心中。在讲解员的引导下,队员们依次步入展厅,一幅幅珍贵的历史照片、一件件朴素的实物展陈、一段段亲历者的深情讲述,仿佛穿越时空,使我们回到了那段激情燃烧的岁月。

(走进“四下基层·信访接待下基层”主题馆展厅,“把心贴近人民”六个大字映入眼帘。

通讯员阮一航供图)

通讯员阮一航供图)

展览馆内,五个接访室被精心复原,简陋的桌椅、朴素的陈设,真实再现了1988年12月20日,时任宁德地委书记的习近平同志在此首次接待群众来访的历史场景。正是在这里,习近平同志开创性地变群众“上访”为领导“下访”,耐心倾听群众诉求,现场解决实际困难。据记载,当天共受理了86件事项,当场解决了12件。这一创举,被当地百姓亲切地称为“连心日”,它不仅是信访工作的一次重大革新,更是党密切联系群众、全心全意为人民服务的生动写照,深刻诠释了中国共产党人“以人民为中心”的根本立场。

(图为展馆内复原的当年接访室场景。通讯员阮一航供图)

追寻领袖足迹,见证山海巨变“四下基层”不仅是一种工作方法,更是推动闽东地区摆脱贫困、走向振兴的磅礴力量。展览通过详实的案例,生动展现了这一“传家宝”如何转化为改变山海的巨大能量。

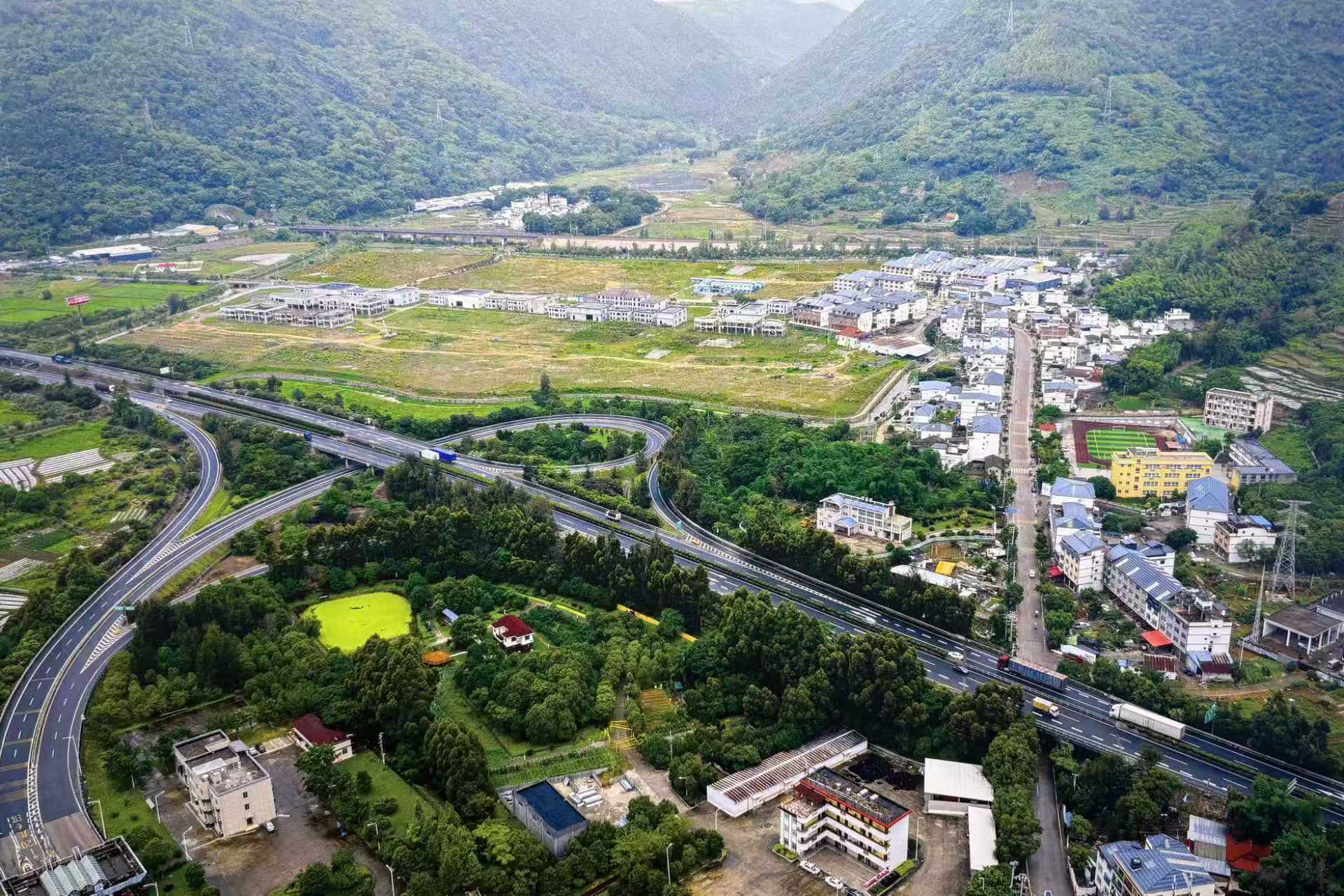

从让“上无片瓦,下无寸土”的连家船民告别漂泊、上岸定居,到推动“茅草房贫困村”三沙镇东山村的整体搬迁改造,都彰显了“现场办公下基层”的决心与担当。大家在东山村“幸福之路”展示馆看到,村民人均可支配收入从1998年的450元跃升至2021年的21000元,昔日的贫困村成为如今的“全国乡村治理示范村”,实现了历史性跨越。这一系列翻天覆地的“蝶变”,生动诠释了密切联系群众的工作作风如何转化为推动发展的强大动力。队员们深刻认识到,“四下基层”不仅是历史的宝贵遗产,更是指引新时代发展的行动指南。

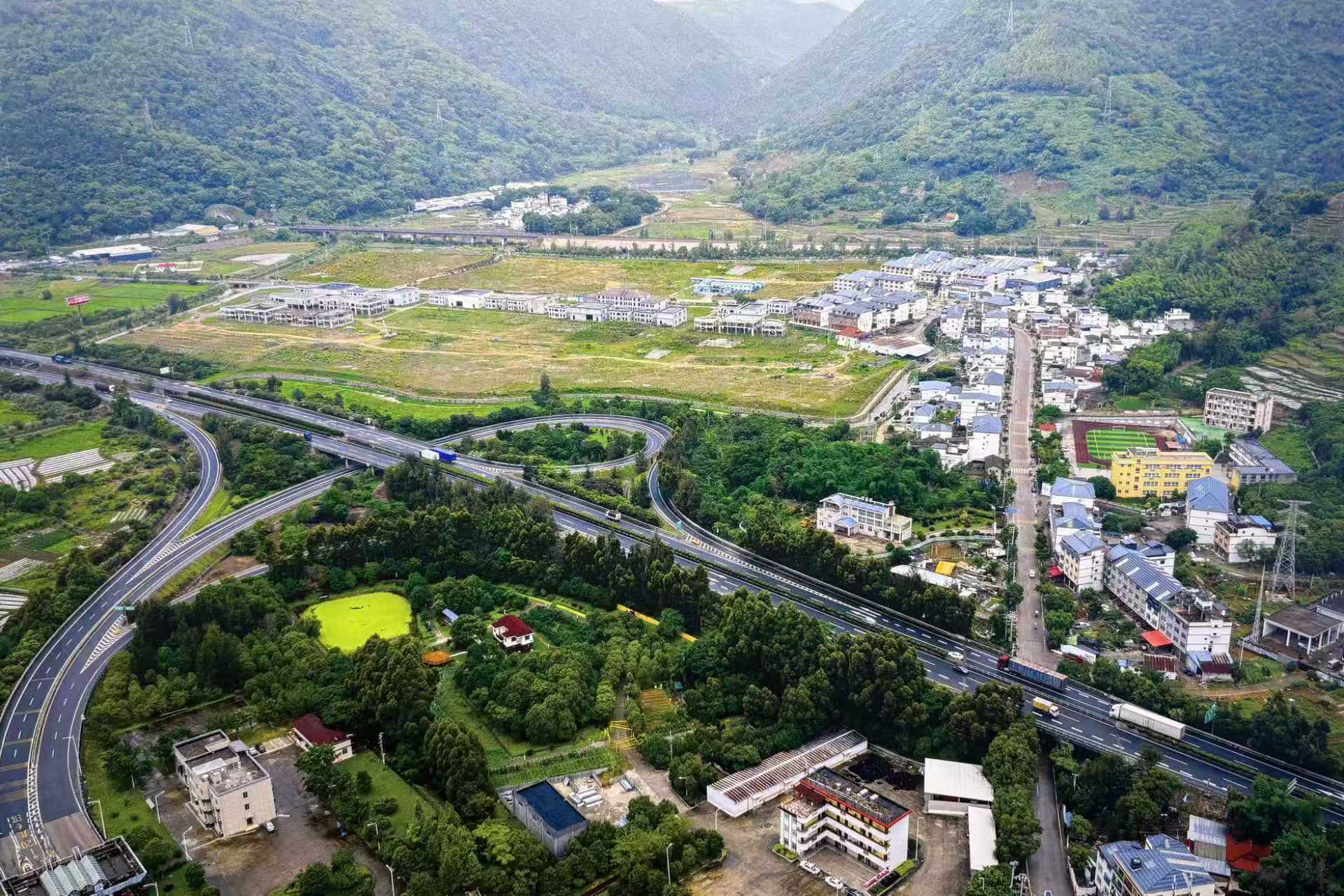

(图为改造搬迁前的霞浦县三沙镇二坑村。通讯员阮一航供图)

(图为如今已成为美丽乡村的霞浦县三沙镇东山主村。通讯员阮一航供图)

实地访谈:贴地气,得民心

在参观东山村“幸福之路”主题馆后,实践队有幸采访了原霞浦县人防办主任、东山村乡村振兴指导员姜泽春。他讲述起茅草房搬迁改造的往事时动情地说:“那时候村里情况很差,孩子上学、老人看病、产业发展样样成问题。‘四下基层’里的现场办公下基层,在当时就是把各个部门的负责人都带下乡,一个问题一个问题当场解决。”为了改善村民住房条件,习近平同志当年立即打电话协调省里的财政拨款,补足改造资金,最终让大家住上了真正的砖瓦房。姜主任坦言:“这就是‘四下基层’最生动的体现,真正把人民的冷暖放在心上,也是习近平爱民思想最切实的体现。”

他还指出,要想乡村振兴真正落地,不仅要有政策、有感情,更要有组织保障。“那时要推动搬迁,没有党组织带头、没有党员先上,是根本动员不了群众的。”他提到,正是依靠党组织战斗堡垒作用,通过“典型引路”,才实现了从“要我搬”到“我要搬”的转变。

在与姜主任的交流中,队员们深刻体会到,“贴地气,才接地气”。他叮嘱大家:“你们是大学生,更要深入群众、了解实际,才能真正解决问题。做学生干部也一样,不管是班级工作还是志愿服务,只有深入一线、真心为同学服务,才能赢得信任。”

汲取奋进力量,勇担青春使命

三尺讲台,一方天地;一次寻访,一生信仰。此次霞浦之行,为“星火霞光”实践队的队员们上了一堂生动而深刻的“大思政课”。大家纷纷表示,“四下基层”这一传家宝只有起点,没有终点,其蕴含的宗旨意识、为民情怀和实干担当精神,是新时代青年成长成才的宝贵滋养。作为集大学子,要将此次学习的所思所悟内化于心、外化于行,把“小我”融入“大我”,在未来的学习和工作中,继承和发扬“四下基层”的优良作风,努力学习专业知识,积极投身社会实践,在新时代的宏伟征程中贡献青春力量。

(图为实践队成员在“四下基层·信访接待下基层”学习实践基地前留影。通讯员阮一航供图)

(通讯员阮一航)

- 作者:阮一航 来源:集美大学

- 发布时间:2025-07-17 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 一叶一芽采春光,同源异艺品茶香

- 7月17日,浓“农”深情,“乡”约振兴实践团走进瑞草园茶叶基地开展采摘实践。基地尹经理细致指导采摘技巧:“捏紧芽叶基部轻提,保留

- 07-17 关注:0

- 湖南工商大学“望山”青禾服务队抵达白溪关村 ——“芙蓉学子·乡

- 7月14日,湖南工商大学“望山”青禾服务队顺利抵达湘西州古丈县断龙山镇白溪关村。这支由16名大学生组成的“芙蓉学子·乡村振兴”服务

- 07-17 关注:0

- 红育新苗 |“藏蓝微光·法润清禾”实践团举行升旗仪式暨红色主题

- 7月15日,中央司法警官学院青年志愿者协会“藏蓝微光·法润青禾”实践团在河北省保定市顺平县常庄大村明德小学举行升旗仪式并开展红色

- 07-17 关注:0

- 红育新苗 |“藏蓝微光·法润清禾”实践团举行升旗仪式暨红色主题

- 为厚植爱国情怀,传承红色基因,7月15日,中央司法警官学院青年志愿者协会“藏蓝微光·法润青禾”实践团在河北省保定市顺平县常庄大村

- 07-17 关注:0

- 法润花蕾·守护成长 | “藏蓝微光·法润青禾”实践团妇女儿童权益

- 7月14日下午,中央司法警官学院青年志愿者协会“藏蓝微光·法润青禾”实践团面向保定市顺平县白云乡常庄大村明德小学二至四年级女生,

- 07-17 关注:0

- 妇女儿童权益保障法治行|中央司法警官学院青年志愿者协会“藏蓝微

- 月14日,中央司法警官学院青年志愿者协会“藏蓝微光·法润青禾”实践团开展妇女儿童权益保障讲座

- 07-17 关注:0

- 藏蓝映野,青禾沐风|中央司法警官学院“藏蓝微光·法润青禾”实

- 7月15日,中央司法警官学院青年志愿者协会“藏蓝微光·法润青禾”实践团深入基层,走进保定市顺平县常庄大村田间地头,带领明德小学的

- 07-17 关注:0

- 青春逐梦红途间,岁月铭记赤子心

- 7月1日至2日,安徽理工大学医学院“史海拾遗寻踪队”赴淮南开展红色学习活动。

1日上午,队员参观大通万人坑教育馆,听讲解、做问 - 07-17 关注:0