大学生新闻网,大学生新闻发布平台

实践探索求真知——医疗ai侵权深度研究

- 实践背景

为积极学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神与重要回信精神的号召,同时充分发扬共青团员的优良品质,我们在对人工智能与医疗融合板块开展深入调研的实践中,成立了临时团支部。由李紫瑶担任书记,全面负责团支部的整体工作与方向把控;李静珊出任组织委员,主要负责组织各类活动与协调团员关系;胡文卿担任宣传委员,负责宣传实践活动的进展与成果。临时团支部的设立,为本次实践的顺利推进提供了坚实的组织保障 。

- 实践过程

集体实践从1月9日持续进行至1月20日共计八次,探讨了医疗人工智能在侵权责任、刑法适用、技术辅助决策、伦理困境以及实际运营中的法律和伦理问题。

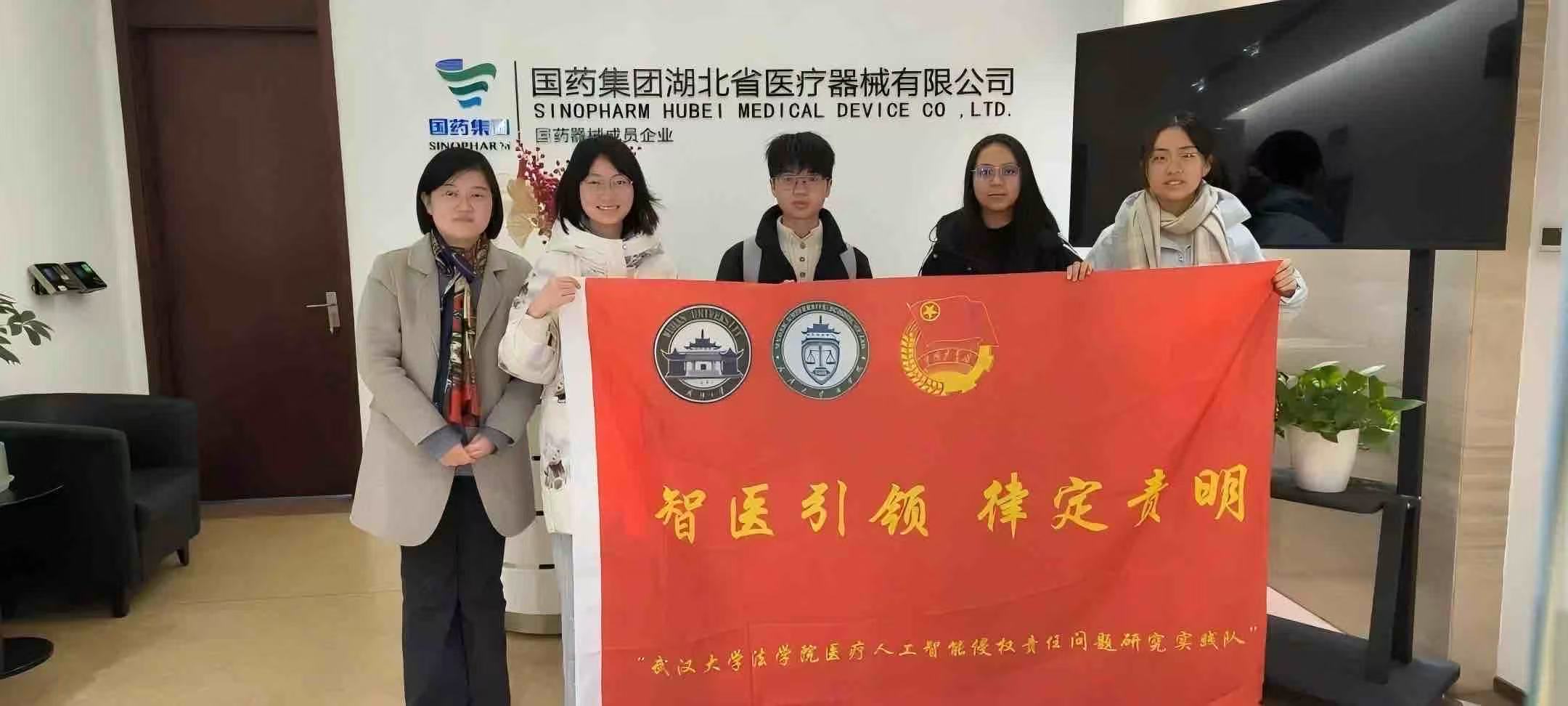

此外,团队还走访了国药集团湖北省医疗器械有限公司,了解医疗人工智能产品在销售和流通环节的实际运作情况。通过这些实践,团队成员不仅积累了专业知识,还对医疗人工智能在法律、技术与伦理层面的复杂性有了更深刻的认识,为未来在相关领域的研究和实践奠定了坚实基础。

1月10日:对谈刑法专家陈金林

在2025年1月10日的集体实践活动中,武汉大学法学院的实践团队对刑法专家陈金林进行了访谈,深入探讨了医疗人工智能领域的刑法问题。陈金林教授指出,随着医疗人工智能技术的广泛应用,传统刑法面临着诸多新的挑战,尤其是在罪名适用和责任认定方面。他强调,在医疗事故中,刑法的罪名判断遵循特殊优先原则,例如医疗事故罪和生产销售不符合标准的医疗器械罪等特殊罪名优先适用。此外,刑事责任范围的判断以产品核心制造者担责为基本原则,若致害原因不明,则依据收益归属来确定责任,收益越大责任越大。

此次访谈让实践团队成员对医疗人工智能刑法问题有了更深刻的理解,明确了在医疗人工智能刑法研究领域的努力方向。团队成员表示,将在今后的学习和研究中,深入钻研刑法理论与实践的结合点,关注科技发展动态,积极参与构建适应医疗人工智能时代的刑法防范体系,维护社会的法治秩序和公共安全。

1月11日:对谈侵权法专家李承亮

在2025年1月11日的集体实践活动中,武汉大学法学院的实践团队对侵权法专家李承亮进行了访谈,深入探讨了医疗人工智能侵权问题及其对现行法律体系的挑战。李承亮教授指出,尽管医疗人工智能技术能够执行类似人类的任务,但在现行法律框架下,其并非法律主体,这给侵权责任的认定带来了困境。在侵权情境中,民法与刑法的适用界限需要特别注意“过错”的衡量,刑法侧重于故意犯罪的认定,而民法则以过失为核心判断标准,着重考量当事人是否“知道”或“应当知道”。

实践团队成员深刻认识到,现行法律体系在应对医疗人工智能侵权问题时面临诸多挑战。责任主体的界定、医疗人员与人工智能相关方的责任分担机制复杂且有待进一步厘清。未来需要加强相关法律法规的研究与制定,明确医疗人工智能在法律体系中的地位,细化责任主体的认定标准和责任承担方式,保障医疗人工智能的合理应用与患者合法权益的维护。

1月14日:对谈公司法务何姗

在2025年1月14日的实践活动中,实践团队前往国药集团湖北省医疗器械有限公司,与公司法务何姗进行了深入交流,调研了医疗人工智能产品在销售和流通环节的运作情况。

通过访谈了解到,尽管该公司不涉及产品研发,但在采购和销售流程中对产品质量把控和责任认定有着严格的要求。实践团队发现,医疗人工智能产业的实际运营非常复杂,责任主体多元且责任分配困难,尤其是在侵权责任认定方面,涉及医疗机构、医务人员、生产者、研发者等多方主体,导致确定责任归属极为棘手。

针对这些问题,实践团队提出了应对策略,包括完善相关法律制度,明确医疗人工智能的法律地位,调整归责原则,减轻患者的举证责任,并建立全产业过程的监管预警机制。同时,建议加强技术和伦理规范建设,构建技术标准体系,确保数据来源合法、准确。此外,还应建立多元化的赔偿机制,借鉴欧盟的强制保险制度和专项基金,保障患者的合法权益。

1月15日:对谈中南医院刘主任

在2025年1月15日的集体实践活动中,实践团队前往武汉大学中南医院,采访了医院主任刘文惠,深入了解医疗人工智能在现代医疗领域的应用现状及其面临的挑战。

刘文惠主任指出,人工智能技术在提高诊疗精度方面具有显著优势,尤其是在处理大量数据和标准化流程时表现出色,能够为医生提供有力的辅助支持。然而,人工智能技术也存在明显的局限性,它无法替代医生的综合判断和处理复杂病例的能力。医生的专业知识和经验在医疗实践中仍然占据核心地位,技术与医生的专业能力必须相辅相成,才能为患者提供最佳的护理方案。

这次采访让实践团队对医疗人工智能的应用有了更全面的认识,深刻意识到在医疗行业中,技术与人文的结合仍然是关键所在,只有将先进的技术与医生的专业素养相结合,才能更好地推动医疗行业的发展,提升医疗服务的质量。

- 实践心得

通过与医学专家和法务人员的交流,我对医疗人工智能在医疗实践中的应用及相关法律问题有了全面而深入的认识。他们指出,医疗人工智能在提升医疗服务质量和效率方面具有显著优势,但也存在数据隐私安全等潜在风险。这让我深刻意识到,医疗人工智能的发展需要医学与法律的协同发展。

法律与科技融合的探索——李同学

与侵权法、刑法等多领域专家的访谈后,我认识到法律在应对新技术时需要不断传承与创新。无论是归责原则的适用、责任主体的界定,还是因果关系的认定,都面临着前所未有的复杂性。然而,这也正是法律与科技融合的魅力所在。它要求我们突破传统思维定式,结合技术本质和法律原则,探索创新的法律解释路径。

技术应用与伦理的平衡——杨同学

在与湖北省人民医院肿瘤科专家及国药集团法务人员的访谈中,我被医疗人工智能在肿瘤诊断和疾病预后方面的高效表现所震撼,同时也对其引发的伦理和法律问题深感忧虑。患者知情权、数据隐私保护、责任归属等伦理问题,凸显了我们在技术推广过程中必须坚守的伦理底线。技术的发展不应以牺牲患者的权益和隐私为代价,而应以造福人类为宗旨。

- 实践总结

在刑法层面,随着医疗人工智能技术的广泛应用,传统刑法面临诸多新挑战,罪名适用和责任认定成为关键问题。在医疗事故中,刑法的罪名判断遵循特殊优先原则。在侵权责任认定方面,实践团队发现医疗人工智能产业的实际运营非常复杂,责任主体多元且责任分配困难,涉及医疗机构、医务人员、生产者、研发者等多方主体,导致确定责任归属极为棘手。在销售和流通环节,法律对于产品质量的严格要求以及责任认定的明确规范,是保障患者权益和维护市场秩序的重要基础。

通过本次实践,团队成员不仅积累了丰富的专业知识,还对医疗人工智能在法律、技术与伦理层面的复杂性有了更深刻的认识,为未来在相关领域的研究和实践奠定了坚实基础。

- 作者:杨滨瑜 李紫瑶 靳垚 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-02-23 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 雾霭锁荆楚,生态绘新蓝—— 中南大学子实地探访武汉大气治理“绿

- 02-26 关注:15

- 柘漓阳朔行:推广非遗桂林漆器

- 2025年1月31日,广西师范大学柘漓有漆团队走进阳朔县欧美达,开展了一场极具意义的桂林漆器非遗推广活动。

- 02-25 关注:11

- 青岛农业大学巴瑟斯未来农业科技学院物流2402赴青岛市市北区春雨

- 在新时代背景下,社会对公平与包容的追求日益增强。然而,残疾人作为特殊群体,在就业市场上往往面临诸多困难。辅助性就业为残疾人提供

- 02-25 关注:7

- “一带一路”经济引擎企业数字化先锋的SWOT分析--------以江苏苏

- 以江苏苏美达有限公司为例的“一带一路”经济引擎企业数字化先锋的SWOT分析

- 02-24 关注:6

- 交通安全一小步 生命安全一大步

- 为了更好地了解母校学生的出行方式以及提高学生们的交通安全意识,宋晨城进入校园对学生们进行了问卷调查以及交通安全知识方面的科普,

- 02-24 关注:14

- 打扫卫生协助乡村工作

- 在实践团队抵达古城村后,迅速投入到环境卫生整治工作中。团队成员手持扫帚、铁锹等工具,对村内独居老人屋内、沟渠等卫生死角进行了全

- 02-24 关注:35

- 参观王尚德红色教育基地——弘扬革命精神,传承红色基因

- 近日,我们三人小组有幸参观了位于陕西的王尚德红色教育基地。

- 02-23 关注:57

- 薪火相传,共铸黑陶文化新光——陶渊古韵社会实践活动圆满落幕

- 近日,青岛农业大学的学生们精心策划并开展了深入而富有意义的黑陶社会实践活动。

- 02-23 关注:38

-

客服QQ:471708534 大学生新闻网©版权所有