大学生新闻网,大学生新闻发布平台

会计学院:“布染丹青,巧手生花”暑期实践团队推进扎染非遗进社区

(通讯员:戴静 贺奕诚 张润姝)2025年7月9日,南京财经大学会计学院“布染丹青,妙手生花”暑期社会实践团队来到南京市江宁区鹤岭社区,为社区暑托班的孩子们带来了一场别开生面的非遗扎染体验活动。本次活动聚焦“非遗进社区”,以动手实践为主线,让孩子们在趣味互动中亲近传统工艺,激发文化兴趣,推动非遗传承在基层落地开花。当天共有30余位暑托班小朋友参与其中,现场氛围热烈,童趣盎然。

精心筹备:从材料到内容,一丝不苟

为确保活动顺利开展,团队早在活动前便投入大量准备工作。负责人庞冉与社区取得联系,确认活动主题“扎染遇童心,非遗润社区”,制定了“讲解—体验—展示”三步流程,社区方面积极配合,协调时间、场地与配套物资,保障活动顺利落地。

在材料准备方面,考虑到安全与环保,团队专门采购了植物型环保染料(如板蓝根提取液)、纯棉布料、一次性手套、塑料桌布、橡皮筋、雪糕棍等扎染必备工具,并针对儿童使用特点进行了筛选与测试。与此同时,队员们查阅了大量关于扎染的文献和视频教程,整理出一套适合孩子理解的PPT课件和趣味问答内容,涵盖扎染历史、小知识以及传统纹样含义。活动前一日,团队还进行了多轮材料试用与流程演练,优化教学节奏,提前预设常见问题应对策略。

活动现场:童心与蓝染碰撞,创意一触即发

活动当天,孩子们一走进教室就被桌上五颜六色的材料吸引住了目光。活动以一场扎染知识小课堂开场,庞冉用生动形象的语言搭配图文PPT,为大家介绍了扎染的起源、发展和应用。“你知道蓝色染料是怎么做出来的吗?”“扎染布上的图案是谁画上去的?”在有奖问答环节,孩子们纷纷举手抢答,现场气氛活跃。

紧接着进入实操阶段,团队成员迅速进入指导角色,帮助孩子们从折布、捆扎到染色一步步完成作品。刘文姝在一旁手把手地教孩子如何折叠出太阳花图案,刘睿扬则示范如何将布料卷成圆团再用橡皮筋固定,讲解“越紧越清晰”的小技巧。孩子们积极发挥想象力,有的追求对称几何,有的随性团成一团“开盲盒”,也有孩子尝试把雪糕棍夹进布料中,制作独特纹理。

当染料一滴滴洒落、晕染时,孩子们的眼睛都亮了:蓝色渐变在布料上慢慢铺开,像是画出了星空、海浪、花瓣。作品晾干后,大家陆续解开橡皮筋——惊喜时刻来了!布面上呈现出各种独一无二的图案,蓝白之间的变化仿佛有魔法加持,小朋友们欢呼雀跃,纷纷向身边伙伴展示自己的“艺术品”。

童趣扎染:非遗不再“遥远”,文化就在身边

在一个小时的扎染时间里,小朋友们体验了从原料到成品的完整流程,也真正感受到传统技艺的魅力。“我以为染布很难,没想到这么好玩!”“我想回家也试试,能不能给我一块布?”——不少孩子在活动结束后仍意犹未尽,围着大学生哥哥姐姐不停提问。

社区暑托班老师表示,此次活动不仅让孩子们度过了充实有趣的假期时光,也在无形中提升了他们的审美与动手能力,让非遗文化真正“活”起来、亲近起来。活动过程中,大学生团队用专业知识与耐心陪伴为孩子们带来了正向、温暖的文化启蒙,也收获了宝贵的实践经验。

展望未来:以青春之手,续写非遗之美

通过此次暑期实践活动,“布染丹青,妙手生花”团队不仅向社区儿童传播了非遗扎染技艺,更探索出“非遗+儿童+社区”融合路径,为传统文化走进基层提供了有益示范。团队表示,未来将继续拓展服务区域,推出“非遗进校园”“非遗进家庭”等延伸项目,开发更贴合不同年龄段的互动体验课程,以青春热情持续为文化传承注入活力。

扎染不仅是一门技艺,更是一种温柔的文化表达方式。它将一块普通白布变成艺术品,也将传统的魅力悄然种进孩子们的童年回忆里。

精心筹备:从材料到内容,一丝不苟

为确保活动顺利开展,团队早在活动前便投入大量准备工作。负责人庞冉与社区取得联系,确认活动主题“扎染遇童心,非遗润社区”,制定了“讲解—体验—展示”三步流程,社区方面积极配合,协调时间、场地与配套物资,保障活动顺利落地。

在材料准备方面,考虑到安全与环保,团队专门采购了植物型环保染料(如板蓝根提取液)、纯棉布料、一次性手套、塑料桌布、橡皮筋、雪糕棍等扎染必备工具,并针对儿童使用特点进行了筛选与测试。与此同时,队员们查阅了大量关于扎染的文献和视频教程,整理出一套适合孩子理解的PPT课件和趣味问答内容,涵盖扎染历史、小知识以及传统纹样含义。活动前一日,团队还进行了多轮材料试用与流程演练,优化教学节奏,提前预设常见问题应对策略。

活动现场:童心与蓝染碰撞,创意一触即发

图1:团队成员进行PPT讲解严军供图

活动当天,孩子们一走进教室就被桌上五颜六色的材料吸引住了目光。活动以一场扎染知识小课堂开场,庞冉用生动形象的语言搭配图文PPT,为大家介绍了扎染的起源、发展和应用。“你知道蓝色染料是怎么做出来的吗?”“扎染布上的图案是谁画上去的?”在有奖问答环节,孩子们纷纷举手抢答,现场气氛活跃。

紧接着进入实操阶段,团队成员迅速进入指导角色,帮助孩子们从折布、捆扎到染色一步步完成作品。刘文姝在一旁手把手地教孩子如何折叠出太阳花图案,刘睿扬则示范如何将布料卷成圆团再用橡皮筋固定,讲解“越紧越清晰”的小技巧。孩子们积极发挥想象力,有的追求对称几何,有的随性团成一团“开盲盒”,也有孩子尝试把雪糕棍夹进布料中,制作独特纹理。

图2:团队成员指导孩子们创作严军供图

当染料一滴滴洒落、晕染时,孩子们的眼睛都亮了:蓝色渐变在布料上慢慢铺开,像是画出了星空、海浪、花瓣。作品晾干后,大家陆续解开橡皮筋——惊喜时刻来了!布面上呈现出各种独一无二的图案,蓝白之间的变化仿佛有魔法加持,小朋友们欢呼雀跃,纷纷向身边伙伴展示自己的“艺术品”。

图3:孩子们展示自己的扎染作品严军供图

童趣扎染:非遗不再“遥远”,文化就在身边

在一个小时的扎染时间里,小朋友们体验了从原料到成品的完整流程,也真正感受到传统技艺的魅力。“我以为染布很难,没想到这么好玩!”“我想回家也试试,能不能给我一块布?”——不少孩子在活动结束后仍意犹未尽,围着大学生哥哥姐姐不停提问。

社区暑托班老师表示,此次活动不仅让孩子们度过了充实有趣的假期时光,也在无形中提升了他们的审美与动手能力,让非遗文化真正“活”起来、亲近起来。活动过程中,大学生团队用专业知识与耐心陪伴为孩子们带来了正向、温暖的文化启蒙,也收获了宝贵的实践经验。

展望未来:以青春之手,续写非遗之美

图4:“布染丹青,妙手生花”团队与孩子们合影严军供图

通过此次暑期实践活动,“布染丹青,妙手生花”团队不仅向社区儿童传播了非遗扎染技艺,更探索出“非遗+儿童+社区”融合路径,为传统文化走进基层提供了有益示范。团队表示,未来将继续拓展服务区域,推出“非遗进校园”“非遗进家庭”等延伸项目,开发更贴合不同年龄段的互动体验课程,以青春热情持续为文化传承注入活力。

扎染不仅是一门技艺,更是一种温柔的文化表达方式。它将一块普通白布变成艺术品,也将传统的魅力悄然种进孩子们的童年回忆里。

- 来源:戴静 贺奕诚 张润姝

- 发布时间:2025-07-31 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 回信指引西部行·匠心熔铸边疆情——中国石油大学(北京)克拉玛

- 中国石油大学(北京)克拉玛依校区“回信指引西部行·匠心熔铸边疆情”实践团成员深入新疆自贸试验区、各地机关、龙头企业、中小微企业

- 07-31 关注:0

- 会计学院:“布染丹青,巧手生花”暑期实践团队推进扎染非遗进社

- 2025年7月9日,南京财经大学会计学院“布染丹青,妙手生花”暑期社会实践团队来到南京市江宁区鹤岭社区,为社区暑托班的孩子们带来了一

- 07-31 关注:7

- 南京师范大学“红途探趣”党史教育宣讲团开展暑期实践活动,传承

- 为传承红色基因,厚植爱国情怀,2025年7月12日至19日,南京师范大学“红途探趣”党史教育宣讲团开展了一系列暑期实践活动,通过研学参

- 07-31 关注:17

- 入户访谈连家校 政策宣传架心桥——武汉铁院“信之助”师生精准资

- 07-30 关注:3

- 探寻红色记忆传承革命精神

- 作为一名大学生,这个暑假,我给自己安排了一场特殊的实践活动——以“探寻红色足迹,感悟初心使命”为主题,在这座被评为国家一级博物

- 07-30 关注:11

- 青春扎根基层:西大学子调研基层就业,校友担当传薪火

- 6月30日至7月19日,“西圃为家,学子耘基”毕业生基层就业调研团于线上线下开展调研,线下深入甘肃省白银市白银区、平川区、陕西省西安

- 07-29 关注:27

- 从义诊到宣教,厦门大学医学院“仁心逐光”实践团用仁心传递医者

- 7月14日至20日,厦门大学医学院“仁心逐光”社会实践团前往防城港市峒中镇、华石镇、那梭镇、江平镇开展乡村振兴健康义诊医疗服务活动

- 07-28 关注:27

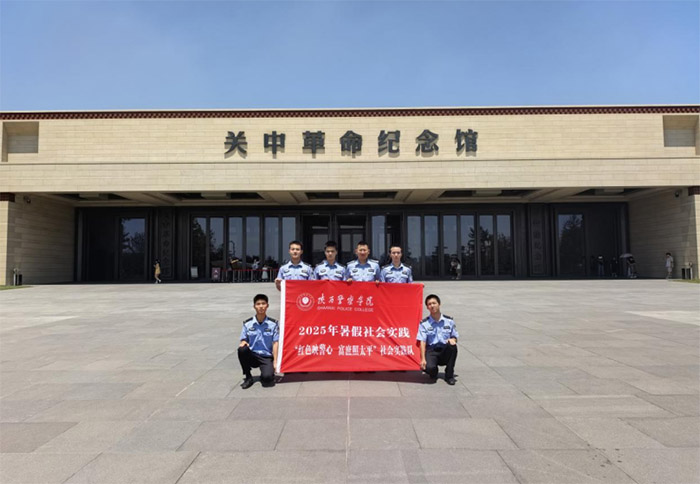

- “红色映警心 富庶照太平”陕西警察学院社会实践队赴关中革命纪念

- 2025年7月27日“红色映警心富庶照太平",陕西警察学院社会实践队走进富平县关中革命纪念馆,通过沉浸式学习,开启了一场穿越时空的红

- 07-28 关注:11