大学生新闻网,大学生新闻发布平台

浙财学子探访苏州状元府,对话“印象百戏”守护人——从府邸活化新生到小昆班育苗传薪

6月23日,浙江财经大学经济学院“寻韵昆曲,以戏育人”实践服务团队走进苏州印象百戏·苏州状元府与负责人孙先生展开深度对话,探寻传统戏曲文化如何在现代土壤中焕发新生。

步入今日的状元府,历史与艺术交织,团队成员们仿佛能听到昔日家班剧目的唱演。昆曲“常拍常新“,显然不是陈旧展品,而是活态的艺术。负责人孙先生带我们参观中介绍:“印象百戏“敏锐地捕捉到状元府与昆曲在文化基因上的天然契合,从而将其打造为沉浸式演出场所。演出开始时,观众置身“游园”场景,凝聚浙江非遗技艺的苏杭纸灯亮起,瞬间将人带回《牡丹亭》中杜丽娘与柳梦梅的梦境。此场景恰如实践团成员走进中国昆剧院中观看的优秀青年演员汇演,水袖轻扬间,是古典艺术的细腻流转与背青春面庞的朝气形成奇妙共振。让“薪火永相传”的传承之意,借这灵动一袖,悠悠蔓延,诉说昆曲代代接续的浪漫。

“印象百戏”以苏州状元府为核心支点,构建起多元立体的昆曲传承矩阵。在昆曲发源地昆山,临水而建的“昆曲学社”重现民间听曲的原生场景,观众可于河对岸隔水聆赏古韵;”印象百戏-昆曲茶社“和”DRAMA制茶局“则更趋现代时尚,提供“约茶听曲”的都市休闲体验,吸引年轻群体接触昆曲元素。这“四大阵地”覆盖了从学术溯源、沉浸体验到日常休闲的全场景,生动诠释着“一城一戏一茶一味”的苏州美学。

教学遵循“唱念做打”基本功训练,经典折子戏排演的递进逻辑,并通过日常“打卡”强调毅力培养。师资团队由昆剧院退休名家与专业昆曲教师组成,确保运用“吸、叠、擦、喷”等正统发声技法教学。小昆班定位“兴趣区蒙”,聚焦“一对五六”小班教学,对天赋突出学员提供专业深造通道,清晰界定基础培养与职业发展的边界。这种以人为本的培育模式,不仅传授技艺,更通过昆曲提升孩子的文学修养与艺术气质,为昆曲艺术传承厚植人才根基。孙先生坦言:“不敢说‘传承’这么宏大的目标”,而是脚踏实地,通过系统性启蒙教育为昆曲艺术的未来储备‘可能’。”

此次访谈学习让实践团队深刻认识到:非物质文化遗产的保护传承,不仅需要虔诚守护,更需要创造性转化和面向未来的开拓。正如昆剧院在《长生殿》中探索东西方美学碰撞,昆曲要在新时代立足,必须像古老的“水磨调”般顺应时代脉搏,在传统基因中注入当代活力,找到自己永恒的韵律。

图集1:实践团队成员采访地点以及合照

一、百年府邸的文化新生:当状元府遇见昆曲

苏州状元府曾是清代“三百年以来第一有福之人”潘世恩的状元府邸。府内雕梁画栋间不仅留存着潘氏家族“藏书三十余万册”的文脉印记,也深藏江南文化瑰宝——昆曲。如今,这座古老的府邸在当代文化品牌“印象百戏”的精心运作下,正焕发出全新活力,成为昆曲活态传承的创新载体。步入今日的状元府,历史与艺术交织,团队成员们仿佛能听到昔日家班剧目的唱演。昆曲“常拍常新“,显然不是陈旧展品,而是活态的艺术。负责人孙先生带我们参观中介绍:“印象百戏“敏锐地捕捉到状元府与昆曲在文化基因上的天然契合,从而将其打造为沉浸式演出场所。演出开始时,观众置身“游园”场景,凝聚浙江非遗技艺的苏杭纸灯亮起,瞬间将人带回《牡丹亭》中杜丽娘与柳梦梅的梦境。此场景恰如实践团成员走进中国昆剧院中观看的优秀青年演员汇演,水袖轻扬间,是古典艺术的细腻流转与背青春面庞的朝气形成奇妙共振。让“薪火永相传”的传承之意,借这灵动一袖,悠悠蔓延,诉说昆曲代代接续的浪漫。

图集2:苏州状元府表演戏服

图集3:浙江非遗特色纸灯

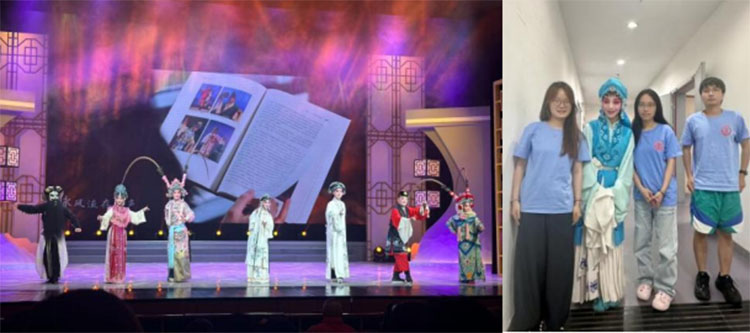

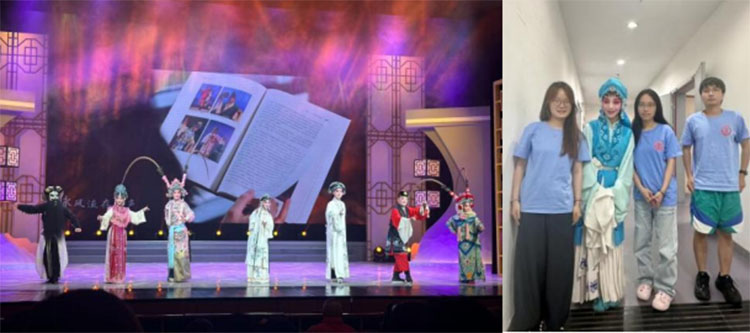

图集4:中国昆剧院青年汇演现场照以及实践团成员与演员的合照

二、商业与文化的双向奔赴:十年深耕的传承矩阵

“印象百戏“的诞生是一条文化与商业的结合之路,实践团队围绕它的发展历程,以及孙先生对小昆班的见解进行了深度采访。据负责人陈述:”创始人最初是带着通过昆曲赚钱的商业目的进入,却在深入其中后被昆曲艺术深深打动,进而转变为”让昆曲成为一种生活习惯”的坚定文化主义传播者。“这份“爱上”之后的转型,驱动了“印象百戏“在昆曲推广上的多维探索和长达近十年的深耕。“印象百戏”以苏州状元府为核心支点,构建起多元立体的昆曲传承矩阵。在昆曲发源地昆山,临水而建的“昆曲学社”重现民间听曲的原生场景,观众可于河对岸隔水聆赏古韵;”印象百戏-昆曲茶社“和”DRAMA制茶局“则更趋现代时尚,提供“约茶听曲”的都市休闲体验,吸引年轻群体接触昆曲元素。这“四大阵地”覆盖了从学术溯源、沉浸体验到日常休闲的全场景,生动诠释着“一城一戏一茶一味”的苏州美学。

图5:成员与负责人在留馀堂前合照

图集6:团队成员与负责人参观访谈

三、小昆班:扎根青少年的传承土壤

在实践团队与负责人的谈话中,成员们抓住“小昆班“这个特色培养模式进行专访。据介绍,“小昆班”作为“印象百戏”人才培育的核心工程,践行“以人为本,薪火相传”理念,聚焦青少年昆曲启蒙教育。该项目面向6至7岁具备基础语言能力的儿童招生,突破年龄限制,按学员实际水平分班,并科学避开义务教育关键阶段。教学遵循“唱念做打”基本功训练,经典折子戏排演的递进逻辑,并通过日常“打卡”强调毅力培养。师资团队由昆剧院退休名家与专业昆曲教师组成,确保运用“吸、叠、擦、喷”等正统发声技法教学。小昆班定位“兴趣区蒙”,聚焦“一对五六”小班教学,对天赋突出学员提供专业深造通道,清晰界定基础培养与职业发展的边界。这种以人为本的培育模式,不仅传授技艺,更通过昆曲提升孩子的文学修养与艺术气质,为昆曲艺术传承厚植人才根基。孙先生坦言:“不敢说‘传承’这么宏大的目标”,而是脚踏实地,通过系统性启蒙教育为昆曲艺术的未来储备‘可能’。”

图集7:状元府“小昆班”日常教学及其上台表演

四、文创破圈:当昆曲走入日常

状元府的文创产品同样令人瞩目。“霓裳羽衣”月饼礼盒内,活字印刷的昆曲史页与酥皮上的戏曲人物相映成趣;“别有洞天”月饼盒展开后化作立体《牡丹亭》长卷——这些作品以“让昆曲走入日常生活”为初心,通过饮食文化与传统戏曲的跨界融合,实现非遗美学的当代转译。此次访谈学习让实践团队深刻认识到:非物质文化遗产的保护传承,不仅需要虔诚守护,更需要创造性转化和面向未来的开拓。正如昆剧院在《长生殿》中探索东西方美学碰撞,昆曲要在新时代立足,必须像古老的“水磨调”般顺应时代脉搏,在传统基因中注入当代活力,找到自己永恒的韵律。

通讯员:于康磊,叶琦文

- 作者:于康磊,叶琦文 来源:浙江财经大学经济学院

- 发布时间:2025-06-25 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 浙财学子探访苏州状元府,对话“印象百戏”守护人——从府邸活化

- 6月23日,浙江财经大学经济学院“寻韵昆曲,以戏育人”实践服务团队走进苏州印象百戏·苏州状元府与负责人孙先生展开深度对话,探寻传

- 06-25 关注:2

- 大连理工大学“追溯大工历史,赓续红色血脉”实践团走进校史馆

- 2025年5月27日至28日,大连理工大学电气工程学院“追溯大工历史,赓续红色血脉”春季自主实践团一行6人,来到大连理工大学校史馆开展大

- 06-20 关注:342

- 揭榜挂帅 服务基层 “百万大学生进社区”社会实践项目落地

- 为破解基层治理缺人手、大学生实践缺场景的难题,共青团青州市委联合青州三所驻地高校,持续深化“百万大学生进社区”项目。

- 06-17 关注:4

- 青春探路新能源!“绿驰未来” 团队走访五家车企 4S 店,解码行业

- 06-16 关注:31

- 极目透视系统横空出世:破解 "鬼探头" 难题,为行车安全筑起智能

- 我国每年约 6 万人死于交通事故,其中 “鬼探头” 引发的事故占伤亡总量 64.61%。重庆机电职业技术大学研发的极目透视系统,首创性将透

- 06-13 关注:4

- 机警预防——仪表及里燃气抄表系统

- 06-12 关注:11

- 科普黄斑眼病,守护健康视界

- 06-10 关注:43

- 青春助力眼健康,科普惠民暖人心

- 06-10 关注:65