浙乡新貌·青春绘记 探访新宇村,扎根乡土感知本土特色

为深入贯彻落实习近平总书记关于青年成长成才和乡村振兴的重要讲话精神,引导高校学生在社会实践中增强本领、增长才干、服务基层,2025年7月8日,浙江理工大学马兰戈尼时尚设计学院“浙乡新貌·青春绘记”暑期社会实践团开展第二站实践,走进杭州市临平区新宇村。

本次社会实践以“青春赋能乡村振兴,实践感知乡土特色”为主题,充分发挥团队专业特长与艺术优势,围绕生态农业转型、非遗文化传播、老龄社区共富等方面展开调研走访、课堂教学与文化活动。通过深入接触村民、了解发展脉络,团队成员在真实的社会情境中沉淀责任意识,激发专业自信。

荷香满塘:探索绿色转型的生态路径

新宇村作为临平区生态乡村建设的代表之一,在绿色发展方面走出了独具特色的创新之路。早在2015年,村庄主动关停污染较重的鱼类养殖产业,利用塘底富含有机质的黑泥土壤,成功引进莲藕种植项目。此举不仅改善了水体环境,也逐渐构建起以“荷文化”为主题的田园景观带。

实践团队在村干部的带领下走访了“千亩荷塘”,实地感受这一绿色生态名片的视觉震撼。荷叶田田、碧波荡漾间,生态治理与文旅开发的协调共生让同学们深受启发。“生态振兴并不只是关停并转,它更是一种与自然重新建立联系的勇气和智慧。”一位团队成员在走访记录中写道。

奶奶工坊:共富理念下的温情探索

新宇村在推动产业更新的同时,也始终将群众福祉作为发展落脚点。“奶奶工坊”便是这一理念的具象体现。该项目为本村赋闲在家的老人提供灵活就业岗位,主要从事布艺、编织、包装等工艺环节。据统计,已有超过100位村中老人受益,年均增收近万元。

调研中,同学们与“奶奶工坊”的几位成员展开深入交流。她们纷纷表示,在工坊中工作最大的收获不仅是收入,更是“有人陪伴不孤单”。大家一起劳动、闲聊家常、散步交流,形成了新的社交圈与社区归属感。这份质朴的幸福感打动了所有团队成员,也让青年们进一步理解了“共同富裕”的多维含义。

非遗拓染:以自然为师,让文化在童年扎根

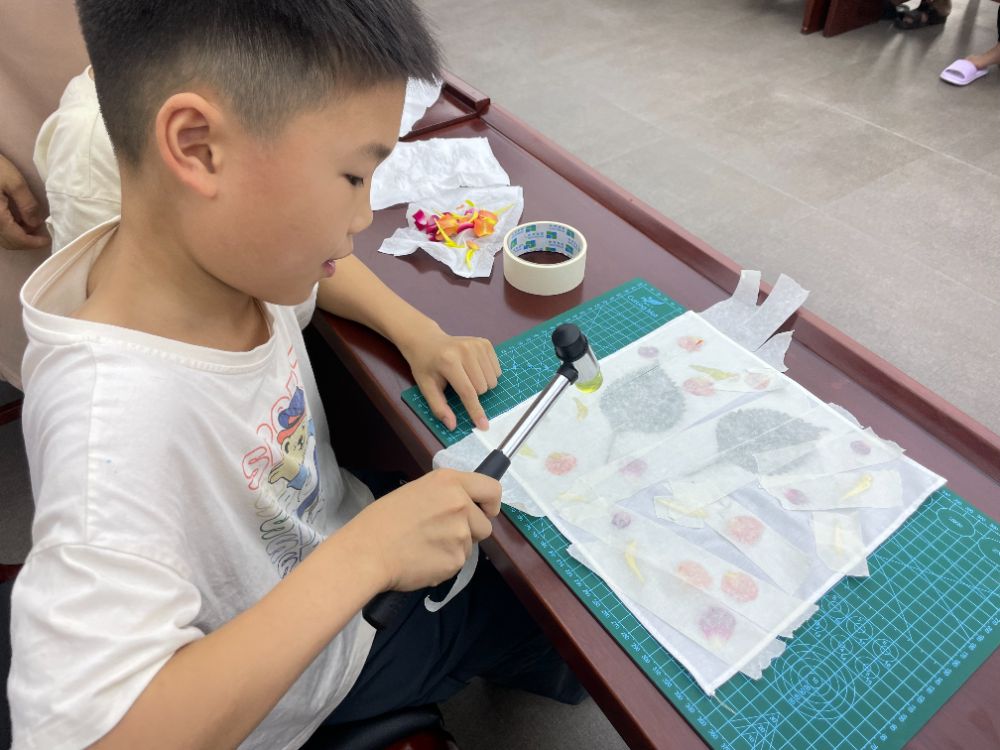

在结合专业特色开展服务方面,实践团队精心策划了“手绘小清荷”与“植物拓染”主题文化体验活动,邀请新宇村儿童共同参与非遗艺术教学。依托千亩荷塘丰富的植物资源,孩子们用荷叶、花瓣作为工具,学习古老的植物拓染技艺,将自然的肌理敲印在织物上。

为增强教学趣味性,团队通过视频播放向孩子们介绍了拓染的起源、工具和流程。随后在指导老师带领下,小朋友动手操作,尽情释放想象力,一块块布料上呈现出斑斓多彩的自然纹样。孩子们的作品纯真而灵动,不仅展现了童趣与美感,也在潜移默化中传播了传统文化的温度。

“我们不是来单纯‘教给’他们什么,而是让他们通过动手,去发现身边的自然之美与文化之根。”其中一位团队成员说。这种将非遗与乡土资源融合的创新形式,既激发了孩子们的创作热情,也推动了文化自信的早期建立。

青春下乡:在田野中书写成长的答卷

除了调研与教学活动,实践团队还进行了总结座谈,集中交流了调研发现与个人思考。不少同学坦言,在城市长大的自己对乡村原本了解不多,这次的实践让他们真正看到了“乡村振兴”四个字背后的艰辛、努力与温度。

村庄发展离不开政策的引导,也离不开每一位村民的主动参与。团队成员在与村书记的交流中了解到,新宇村能有今天的生态成效与社区共富,源于持续不断的制度创新与群众共建。他们也深刻体会到:走出校园、贴近土地,是理解国情民情的重要路径。

“我们感受到基层的复杂与活力,也意识到青年在这个时代大有可为。”一位成员在感言中写道,“知行合一,不是书本上的口号,而是在田野中、课堂外,用行动积累下的理解与担当。”

浙江理工大学马兰戈尼时尚设计学院“浙乡新貌·青春绘记”社会实践团通过“走进新宇村”主题实践项目,融合艺术设计、非遗教育、田野调研等多种形式,推动美育下乡、文化赋能与生态体验的有机融合,展现了新时代高校学子的专业素养与社会责任感。未来,团队将继续走进更多乡村,用实践书写青春的时代答卷。

- 作者:浙理国际时尚 来源:浙理国际时尚

- 发布时间:2025-07-17 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 从科创高地到烟火人间:浙财信智学子探寻AI足迹

- 2025年7月,浙江财经大学信息技术与人工智能学院“专利赋能・链动未来”实践团赴杭州、嘉兴探寻“AI+”的脉络,通过实地走访十余

- 07-17 关注:2

- 筑梦同行探帮扶 携手共济护青苗——筑梦小鱼实践团与花城社工协会

- 7月16日上午,山东理工大学筑梦小鱼实践团一行抵达菏泽市牡丹区花城社工协会,与协会专职社工、义工代表围绕牡丹区、定陶区困境儿童关

- 07-17 关注:5

- 芙蓉学子“经天纬地”筑梦团:青春担当暖乡间,志愿精神绽芳华

- 07-17 关注:0

- 浙乡新貌·青春绘记 探访新宇村,扎根乡土感知本土特色

- 2025年7月浙江理工大学马兰戈尼时尚设计学院“浙乡新貌·青春绘记”暑期社会实践团走进杭州市临平区新宇村,围绕生态农业、非遗传承、

- 07-17 关注:0

- 温州科技馆奇遇记:05后大学生沉浸式解码数字基因

- 07-17 关注:1

- 百年风华映初心,红色基因润童心

- 07-17 关注:2

- 探路生物农药领域 践行生态文明使命——青岛农业大学“虫鸣”团队

- 07-17 关注:12

- 让师魂根植沃土 用青春拥抱时代||河北师范大学教师教育学院“

- 河北师范大学教师教育学院“红途引航”红色文化研学社会实践队于7月8日至12日赴邢台市宁晋县开展了为期5天的暑期社会实践活动。实践队

- 07-16 关注:43