暑期实践手记:与特殊儿童共赴“成长增能营”,见证每一份潜能的绽放

这个夏天,我以大学生志愿者的身份,应宿迁市宿城区支口街道社工站的邀请,参与了为特殊儿童打造的“成长增能营”活动。7月26日,增能小组的第一、二节——“小组初相识,制定契约”与“技能挑战,朋辈互助”顺利开展,看着孩子们从拘谨到绽放笑容,我真切感受到了陪伴与赋能的意义。

此次活动的核心目标很明确:一是帮孩子们提升生活自理和动手能力;二是通过互动让他们学会表达与管理情绪;三是挖掘潜能、增强自信,让他们在社交中找到归属感。而这,也成了我参与其中的初心。

从陌生到熟悉:一份契约,联结你我

第一节“小组初相识,制定契约”开始时,我有些忐忑,怕自己不能很好地融入孩子们。但社工老师先带了个好头,热情地做了自我介绍,分享了自己的爱好,孩子们的目光一下子被吸引了。轮到他们时,起初还有些小声,但在社工老师的鼓励和我的微笑示意下,大家渐渐放开了,有的说喜欢画画,有的说爱听故事,简单的话语里满是真诚。

为了让气氛更轻松,我们玩了快问快答小游戏。“最喜欢的颜色是什么?”“周末喜欢去哪里玩?”孩子们抢答的样子特别可爱,笑声此起彼伏,刚才还存在的陌生感一下子消散了。

最让我印象深刻的是制定小组契约的环节。社工老师告诉大家:“契约是我们共同的约定,遵守它,我们的活动会更开心。”孩子们纷纷举手提建议:“不能迟到!”“要好好说话,不能吵架!”“有问题要举手说!”每一条都被认真记下来,最后他们还在契约上签下名字,画上小太阳、小星星当“专属印章”。看着这份充满童趣的契约,我知道,我们这个小集体真正成立了——而我,也成了他们信任的“大朋友”。

动手与互助:小小的作品,大大的自信

第二节“技能挑战,朋辈互助”是手工DIY,要做电风扇和香囊。出发前我还担心孩子们会不会觉得难,没想到他们积极性特别高。

组装电风扇时,有的孩子会把零件装反,有的拧螺丝总也拧不紧,我就蹲在旁边慢慢教:“你看,这个零件要对准卡口,像这样轻轻推……”有个小男孩急得脸都红了,我刚想伸手帮忙,旁边的小女孩却小声说:“我来帮你吧,刚才志愿者姐姐教我的。”看着他们互相递零件、小声提醒,我忽然觉得,其实他们比我们想象中更会合作。

缝制香囊时,针脚歪歪扭扭的,但没人放弃。当第一个孩子举着自己做的电风扇跑过来,兴奋地喊“转了!它转了!”时,所有人都围了过去,眼里闪着光。香囊做好后,孩子们互相闻着对方的作品,说“你的好香”“你的花纹好看”,那种纯粹的快乐特别有感染力。

一位家长在旁边看着,眼眶红红的,拉着我说:“平时在家啥也不让他碰,真没想到他能自己做出这些,这孩子真棒!”那一刻,我和孩子们一样,心里满是成就感。

陪伴的意义:不止是帮助,更是共同成长

社工老师说,这次活动是基于“增权理论”,要让孩子们相信“我能行”。确实,看着他们从“我不会”到“我试试”,再到“我做到了”,那种自信的提升是看得见的。有个平时不爱说话的孩子,做完香囊后主动送给我一个,小声说:“姐姐,这个给你。”我收下时,他笑得特别甜。

这次实践让我明白,特殊儿童需要的不是同情,而是平等的机会和耐心的引导。他们的潜能就像被包裹的种子,只要给点阳光和雨露,就能破土而出。而我在付出的同时,也收获了太多感动——孩子们的笑容、家长的认可,还有自己在沟通与共情中的成长。

听说接下来社工站还会开展更多活动,我真心为孩子们高兴。希望越来越多的人能关注特殊儿童群体,用一点点爱,帮他们拓宽成长的天地。这个夏天,能参与这场“成长增能营”,是我最珍贵的收获。

- 作者:张祚瑀 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-07-28 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 南师大泰州学院学子浙江实践:以法治微光点亮千年运河文脉

- 暑期,南京师范大学泰州学院法学院“千年运河情,法治守护行”实践团队奔赴浙江四地,开展运河文化保护实践。团队以“文化溯源+法治宣

- 07-28 关注:0

- 我们的大朋友与小朋友们:宁心筑梦 绘就青春 携手成长

- 2025年7月21日,北京科技大学心路之宁心筑梦志愿服务队在北京海淀青龙桥街区遇见了一群可爱的小朋友。

- 07-28 关注:19

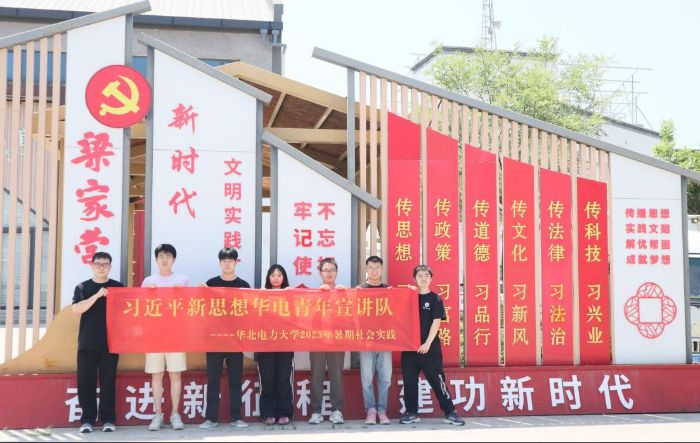

- 华北电力大学“习近平新思想华电青年宣讲队”前往保定市梁家营村

- 07-28 关注:0

- 暑期实践手记:与特殊儿童共赴“成长增能营”,见证每一份潜能的

- 07-28 关注:0

- 干花寄情 相框传暖

- 2025年7月16日,塔里木大学青年志愿者“青禾筑梦,植愈时光”组织我们的团队成员,走进塔里木大学幼儿园,开展了一场以“巧手干花·童

- 07-28 关注:7

- 童心解种语,稚手育新生

- 7月12日,塔里木大学园艺与林学学院“青禾筑梦,植愈时光”志愿服务团于向日葵照护服务中心启动儿童种子启蒙计划,开展种子萌芽科学实

- 07-28 关注:11

- 青春与暮年相逢——“青禾筑梦,植愈时光”实践团与养老院老人共

- 7月8日下午,盛世华龄康养中心活动室内花香弥漫、笑语盈盈。十多位银发长者正专注地将玫瑰、菊花等花瓣粘贴于画布之上——一场别开生面

- 07-28 关注:8

- 青禾筑梦,植愈时光//蓝晒遇童真,爱与欢乐行

- 2025年7月13日,“青禾筑梦,植愈时光”三下乡团队走进福利院,为孩子们带来了一堂别开生面的蓝晒艺术课,用阳光和创意为孩子们的生活

- 07-28 关注:9