大学生新闻网,大学生新闻发布平台

六堡茶烟染青山 青春实践筑梦行 ——“茶乡筑梦”大学生六堡茶乡调研手记

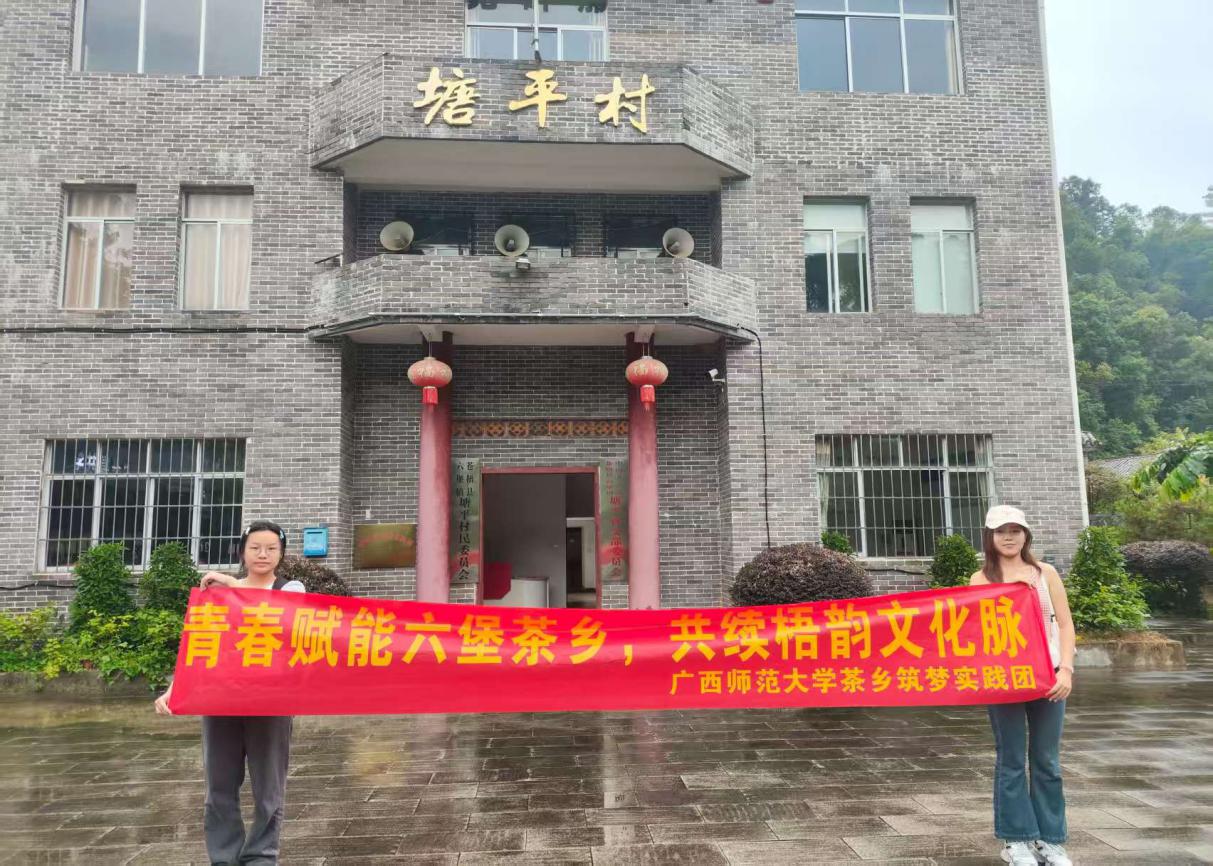

一缕茶香,穿越千年时光;一片叶子,激活一方水土。在广西梧州苍梧县,古老的六堡茶正焕发新生,成为乡村振兴画卷中浓墨重彩的一笔。2025年7月27日至29日,广西师范大学“茶乡筑梦”大学生社会实践团队怀揣着对传统文化的敬畏与对产业未来的憧憬,踏上了这片茶香弥漫的土地——苍梧六堡镇。实践队先后走访茶船古道展馆、六堡茶小镇、黑石六堡茶源博园、黑石山茶厂、塘平村村委会及梧州六堡茶文化馆等10余个点位,她们深入绿意盎然的茶园,走进现代化的茶企,与茶企负责人、返乡创业人促膝长谈,围绕六堡茶产业发展现状、原产地保护及乡村振兴路径开展专题调研,力求在茶香氤氲中,解码六堡茶产业传承与创新的密码,探寻其在时代浪潮中乘风破浪的振兴之道。

图一 团队成员在六堡茶小镇合影

一、溯源:千年茶船古道见证外销历史在六堡镇茶船古道展览现场,实践队了解到,六堡茶自唐代起便通过“茶船古道”水路远销东南亚,形成1500余年的贸易史。展馆内陈列的清代茶票、船运木箱等实物,真实还原了当年“一叶满载致富梦”的盛景。“古道不仅是运输通道,更是六堡茶品牌早期国际化的见证。”

图二 参观六堡茶小镇内茶船古道展览

图三 六堡镇上茶船古道的展览

二、聚焦:专项资金撬动产业升级据梧州市农业农村局公开数据,2020—2023年,梧州市政府累计投入20多亿元专项资金,用于六堡茶标准化茶园建设、工艺提升及文旅融合项目。实践队在六堡茶小镇看到,12个标准化茶园示范基地总面积已超3.6万亩,配套建设的茶廉文化广场、手工制茶体验区等设施,正将“茶叶”转化为“茶业”。“政府搭台、企业唱戏、茶农受益的格局正在形成。”塘平村支部书记在接受采访时表示。

图四 团队成员在塘平合影留念

图五 走进茶廉文化广场

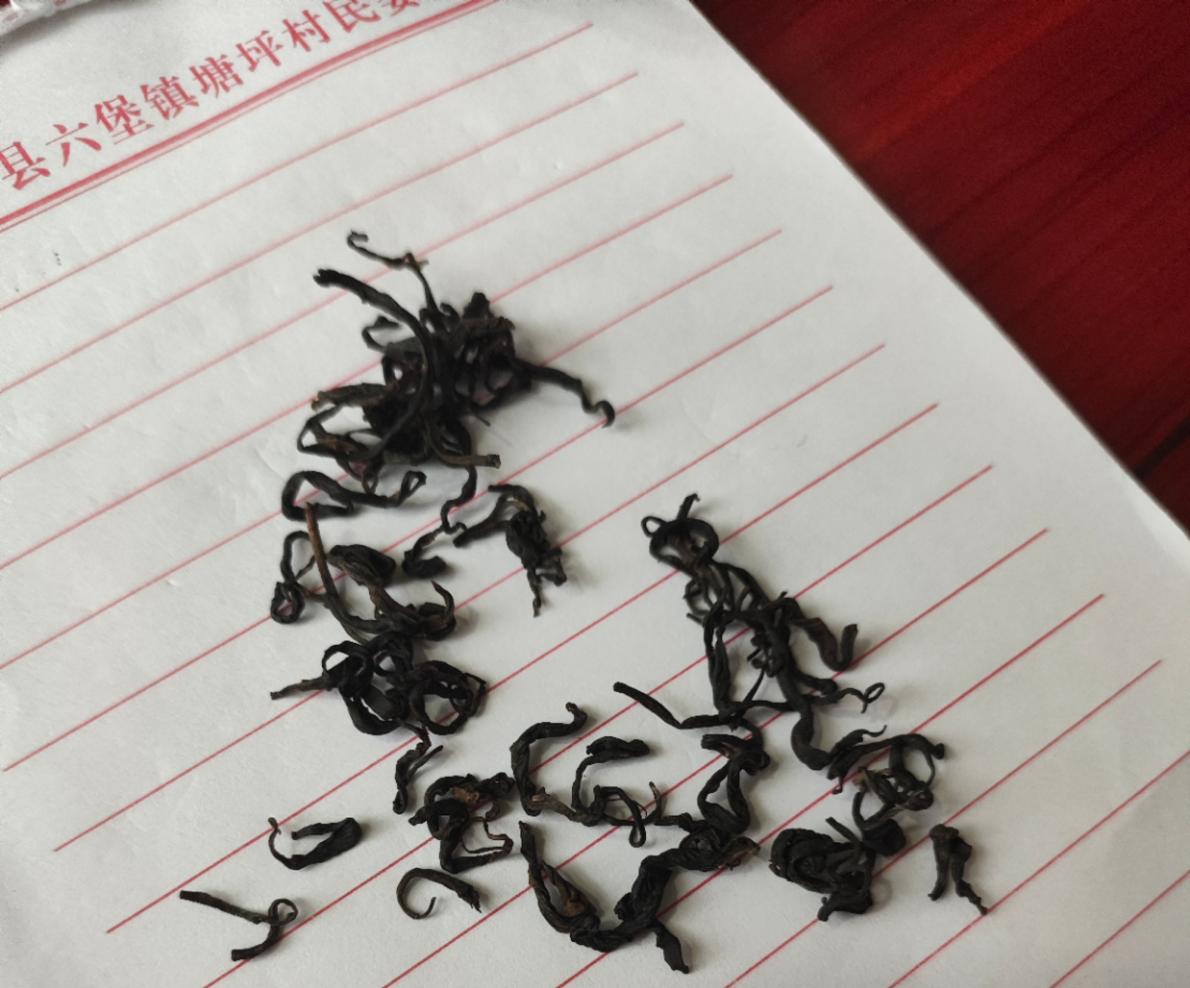

三、调查:传统与现代工艺的碰撞在塘平村,实践队了解到,全村茶园1万亩中,5000亩由60岁以上老人自种管理,年轻劳动力很少。在黑石山茶厂,工作人员向我们介绍炒茶工艺,其分传统与现代。传统炒茶用铁锅,杀青需200℃以上高温,操作时要把握好度,茶梗不能揉断,让其变软即可,凭借的是师傅经验与手上功夫。现代炒茶则多借助机器。二者区别明显,传统工艺炒出的茶叶条索相对规整笔直,现代机炒的茶叶条索会有点卷,从外观便能初步区分不同工艺成果,这些差异也赋予茶叶各异的风味与质感。听完介绍,我们不禁感慨:“原来炒茶里藏这么多门道,传统手艺靠经验,现代工艺凭机器,不管哪种,都能让茶叶变出不同滋味,太有意思啦!”

图六 参观黑石山茶厂

图七 黑石山茶厂工作人员向我们展示六堡茶条索

四、展望:从“规模扩张”到“文化输出”在骑楼广场,实践队与六堡茶商家座谈获悉,目前广西六堡茶地理标志已覆盖全区,但原产地品牌价值被稀释。“未来竞争的核心是文化认同,而非产量。”未来,团队可通过“双语传播”策略,通过公众号、小红书发表推文宣传等方式,将“苦涩回甘”的传统口感转化为年轻消费者可感知的文化符号。

图八 团队成员与骑楼广场内六堡茶商家访谈

五、结尾 青叶问山“一片叶子,千年路”。这是一次带着问题的出发,也是一次带着答案的归来——答案不在茶仓的计量秤上,而在茶农望向山外的目光里;不在非遗证书的烫金印章里,而在年轻人返乡的脚印里;更不在我们写下的报告字数里,而在我们能否用另一种语言让世界听懂这片叶子的故事。

“茶乡筑梦”,筑的不是一隅产业的楼,而是一条文化与人心可以双向奔赴的路。待来年春社再至,愿茶树新梢仍绿,愿炒茶铁锅仍热,愿村口不再有留守老人的踟蹰,而有学成归来的身影——那时,我们便可捧一盏陈年的红汤,向山风道一声:“此叶已不负光阴,此方水土终不负人。”

图/何淇晶 凌业露 邓思敏

文/曾华娇 何淇晶 凌业露 邓思敏 方子悦

- 来源:广西师范大学茶乡筑梦实践团 图/何淇晶 凌业露 邓思敏 文/曾华娇 何淇晶 凌业露 邓思敏 方子悦

- 发布时间:2025-08-18 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

社会实践活动推荐

- 南通理工学院商学院“共富先锋”青年调研队开展“循迹共富路,躬耕振兴图”活动

- 为把握乡村振兴与共同富裕实情,2025年7月25日至8月15日,南通理工学院商学院“共富先锋”队在奚保乐老师指导下,赴徐州、连云港基层一

- 08-18 关注:0

- 身处西柏坡院落,心承红色精神

- 8月17日,文韵拾光队怀着崇敬之心,走进这片革命圣地——西柏坡。在一间间土坯房中,我们追忆那段难以忘怀的峥嵘岁月,感悟先辈的革命

- 08-18 关注:0

- 红魂植沃土,绿意漾新篇 ——“红韵铸魂,绿脉兴乡”团队探寻卧龙泉红绿交融发展之道

- “红韵铸魂,绿脉兴乡”团队是由徐州工程学院土木工程学院团委领导的、土木工程学院学生组成的暑期社会实践团队。我们团队致力于绿色产

- 08-18 关注:0

- 执笔绘童真,墨香润童心 ——“医路童行”实践团开展书法课堂

- 08-18 关注:0

- 淄博市中心医院暑期医学探索之旅——一场启迪心灵的实践课堂

- 08-18 关注:4

社会实践活动热点