大学生新闻网,大学生新闻发布平台

调公众之意向,和实践之创新——河南科技大学“情牵盛夏,暖护童真”实践团队调查社会公众对特殊儿童认知与帮扶意愿报告

(通讯员:王子豪)为确保社会实践的科学性与覆盖面,河南科技大学国际教育学院“情牵盛夏,暖护童真”实践团队采用“线下助教+线上调研”双线并行的模式开展实践。线下通过特色教学活动为特殊儿童提供关爱和助力,线上则面向社会公众开展调研,深入了解大众对特殊儿童群体的认知水平与帮扶意向,为完善社会支持体系提供数据支撑。为此,本团队成员于2025年6月28日至29日通过线上问卷的形式,高效完成了本次实践调研工作。

本次调研受访者涵盖学生、企业职员、教师等多元职业群体,旨在广泛了解社会公众对特殊儿童的认知与帮扶意愿,为完善支持体系提供参考。

通过对问卷数据的系统分析,研究结果呈现出以下特征:在认知维度,70.52%的受访者对特殊儿童概念有基本了解,64.16%接触过相关资讯,但普遍缺乏深入认知。86.71%的受访者认为教育融合困难是特殊儿童面临的首要挑战,同时超七成受访者指出当前社会对特殊儿童的关注多停留在表面,实质性帮扶行动较少。

在帮扶意愿方面,公众表现出积极态度。96%的受访者愿意学习与特殊儿童沟通的技巧,57.23%表示非常愿意捐赠物资或善款。在帮扶形式选择中,79.19%倾向捐赠物资,77.46%选择参与公益宣传,这两种低门槛、广覆盖的方式更易被接受。同时,公众对创新帮扶模式充满期待,希望借助沉浸式学习、数字社交平台等技术手段提升帮扶效率,也期待组织特殊儿童共同参与手工制作、艺术培养等融合活动,增进相互理解。

综合来看,调查揭示了几个关键结论:一是多数人对特殊儿童有基础认知,但社会实质性支持体系尚未完善,系统性社会教育需要加强;二是占比超90%的学生群体展现出强烈的帮扶意愿和创新思维,可成为特殊儿童社会支持的先锋力量;三是明确了三大核心诉求,包括60%的受访者将国内特殊教育政策与实践案例列为首要信息需求问题,86.13%的受访者认为长期康复治疗的经济负担和79.77%认为社会歧视与偏见构成的特殊儿童家庭主要压力源问题,以及84.97%的受访者主张通过媒体纪录片和学校普及课程来消除偏见的系统性社会倡导问题。

基于以上分析,建议从多方面推动特殊儿童支持工作。在体系构建上,加速特殊教育政策落地,开发科技化教学工具等数字资源;在青年参与方面,设计大学生专项帮扶活动,将特殊教育学校实践纳入志愿服务和社会实践体系;在宣传与帮扶模式上,采用“纪录片+社交媒体+社区体验”三维传播方式,重点展现特殊儿童能力,开展融合活动、心理支持等创新项目。

本次调查清晰指明社会支持特殊儿童的关键方向。唯有突破教育融合的资源壁垒,将青年学生的力量创新融入帮扶实践,推动社会公众对特殊儿童群体的认知逐步转向由“了解”转向“赋能”,才能更好助力特殊儿童群体的发展。

此次调研不仅明确了助力特殊儿童成长的方向,也让实践团队深刻认识到,作为新时代青年大学生,充分发挥专业特长参与特殊儿童帮扶工作的重要意义。这更加坚定了团队成员在后续线下助教实践中,持续为特殊儿童群体提供优质教育服务的决心与信心。

作者:郭如娇、陈欣阳、李梦如、王子豪

来源:河南科技大学国际教育学院

图为团队成员陈欣阳正在编写制作调查问卷 陈欣阳 供图

本次调研受访者涵盖学生、企业职员、教师等多元职业群体,旨在广泛了解社会公众对特殊儿童的认知与帮扶意愿,为完善支持体系提供参考。

通过对问卷数据的系统分析,研究结果呈现出以下特征:在认知维度,70.52%的受访者对特殊儿童概念有基本了解,64.16%接触过相关资讯,但普遍缺乏深入认知。86.71%的受访者认为教育融合困难是特殊儿童面临的首要挑战,同时超七成受访者指出当前社会对特殊儿童的关注多停留在表面,实质性帮扶行动较少。

在帮扶意愿方面,公众表现出积极态度。96%的受访者愿意学习与特殊儿童沟通的技巧,57.23%表示非常愿意捐赠物资或善款。在帮扶形式选择中,79.19%倾向捐赠物资,77.46%选择参与公益宣传,这两种低门槛、广覆盖的方式更易被接受。同时,公众对创新帮扶模式充满期待,希望借助沉浸式学习、数字社交平台等技术手段提升帮扶效率,也期待组织特殊儿童共同参与手工制作、艺术培养等融合活动,增进相互理解。

综合来看,调查揭示了几个关键结论:一是多数人对特殊儿童有基础认知,但社会实质性支持体系尚未完善,系统性社会教育需要加强;二是占比超90%的学生群体展现出强烈的帮扶意愿和创新思维,可成为特殊儿童社会支持的先锋力量;三是明确了三大核心诉求,包括60%的受访者将国内特殊教育政策与实践案例列为首要信息需求问题,86.13%的受访者认为长期康复治疗的经济负担和79.77%认为社会歧视与偏见构成的特殊儿童家庭主要压力源问题,以及84.97%的受访者主张通过媒体纪录片和学校普及课程来消除偏见的系统性社会倡导问题。

基于以上分析,建议从多方面推动特殊儿童支持工作。在体系构建上,加速特殊教育政策落地,开发科技化教学工具等数字资源;在青年参与方面,设计大学生专项帮扶活动,将特殊教育学校实践纳入志愿服务和社会实践体系;在宣传与帮扶模式上,采用“纪录片+社交媒体+社区体验”三维传播方式,重点展现特殊儿童能力,开展融合活动、心理支持等创新项目。

图为团队成员郭如娇正在处理调查问卷信息 郭如娇 供图

本次调查清晰指明社会支持特殊儿童的关键方向。唯有突破教育融合的资源壁垒,将青年学生的力量创新融入帮扶实践,推动社会公众对特殊儿童群体的认知逐步转向由“了解”转向“赋能”,才能更好助力特殊儿童群体的发展。

此次调研不仅明确了助力特殊儿童成长的方向,也让实践团队深刻认识到,作为新时代青年大学生,充分发挥专业特长参与特殊儿童帮扶工作的重要意义。这更加坚定了团队成员在后续线下助教实践中,持续为特殊儿童群体提供优质教育服务的决心与信心。

作者:郭如娇、陈欣阳、李梦如、王子豪

来源:河南科技大学国际教育学院

- 作者:郭如娇、陈欣阳、李梦如、王子豪 来源:河南科技大学国际教育学院

- 发布时间:2025-06-30 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 调公众之意向,和实践之创新——河南科技大学“情牵盛夏,暖护童

- 为确保社会实践的科学性与覆盖面,河南科技大学国际教育学院“情牵盛夏,暖护童真”实践团队采用“线下助教+线上调研”双线并行的模式

- 06-30 关注:39

- 锻剑为魂,铸剑为信

- 2025年6月26日,浙江工业职业技术学院机电·青年行实践队踏入“中国宝剑之乡”龙泉,开启了一场跨越时空的文化对话。

- 06-30 关注:4

- 《书香棋韵绘童心,安全守护伴成长——江西师大科技商学院“星火

- 在全面推进乡村振兴、加快建设教育强国的时代征程中,乡村儿童的教育成长需求日益凸显。为积极响应国家战略号召,赋能乡村未来,江西师

- 06-30 关注:0

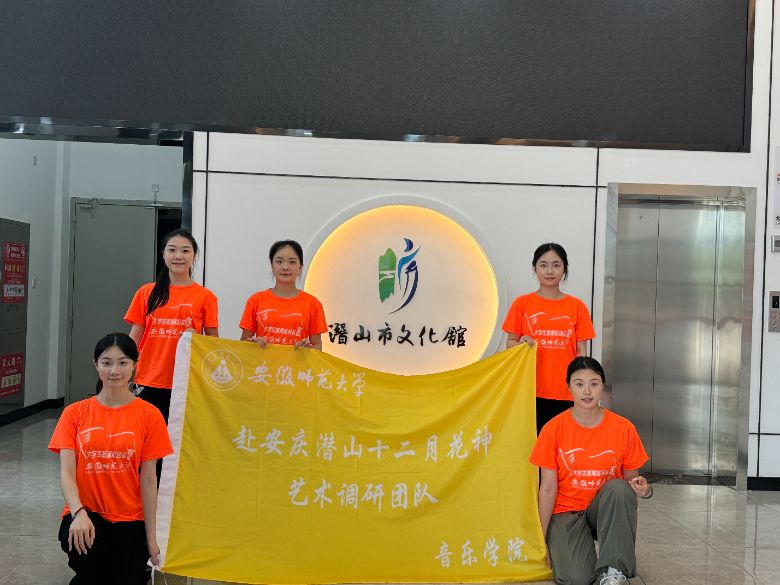

- 安徽师范大学音乐学院潜山行:十二月花神韵,潜山舞艺育芳华

- 十二月花神流传在安徽省潜山市黄泥镇一带,它不仅是安徽省潜山市的省级非物质文化遗产,也是一个集词、曲、舞三位一体的综合艺术表演形

- 06-29 关注:1

- #2025暑期“三下乡”# ——赴池州市宇爱康复中心志愿实践团——

- 06-29 关注:1

- “青春赋能生态美,振新路上显担当”——合肥大学暑期三下乡团队

- 6月29日,合肥大学“冶父‘青’风起,梁岗‘振’当时”暑期“三下乡”团队赴庐江县冶父山镇,走访景区与文旅项目点,与当地人员交流,

- 06-29 关注:2

- 缅怀先烈忆峥嵘,传承精神践初心

- 缅怀先烈忆峥嵘,传承精神践初心

——安徽医科大学临床医学院药学与生物医学工程系“医工智行“实践团队前往岳西大别山烈士陵园开展实 - 06-29 关注:0

- 青春筑梦三下乡,反诈宣传护银龄——“青春反诈行,守护夕阳红”

- 为提高中老年人的防诈骗意识,守护他们的财产安全,滁州学院志愿者们积极响应“三下乡”社会实践活动号召,于2025年暑期深入合肥市西郑

- 06-29 关注:18