大学生新闻网,大学生新闻发布平台

扎染奇趣之旅,绽放指尖创意——扬州大学“生生不息”三下乡支教实践团

为让孩子们感受传统手工艺的魅力,体验创作的乐趣,7月4日,扬州大学“生生不息”三下乡支教实践团在扬州市大仪镇为孩子们带来了一场充满创意与色彩的手工扎染体验活动。活动通过沉浸式的实践操作,让大家在动手过程中领略扎染艺术的独特韵味,收获了满满的成就感与快乐。

活动伊始,志愿者张镜明、杨佳梦两位志愿者热情洋溢地介绍了本次“扎染奇趣之旅”的主题与意义,强调这不仅是一次手工体验,更是对传统非遗文化的传承与探索。同时,志愿者着重提醒了活动中的注意事项:操作时需全程佩戴手套,避免染料沾染皮肤;使用染料时要小心谨慎,防止打翻;活动结束后需保持场地整洁,共同维护良好的创作环境。

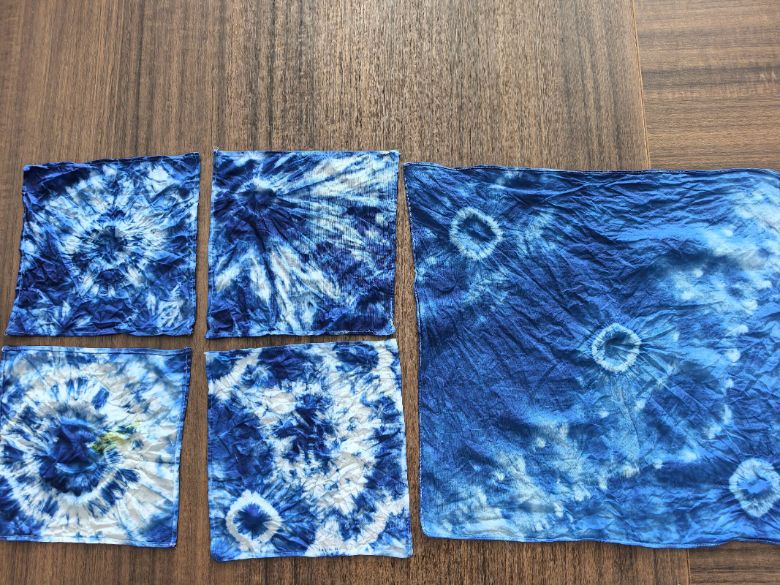

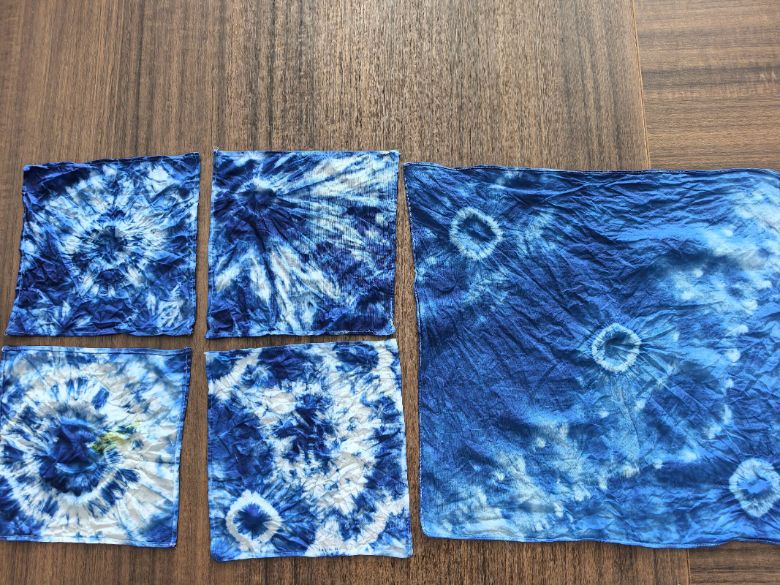

接着进入“魔法初探”环节,志愿者展示了一幅幅精美的扎染作品,蓝白相间的花纹、灵动多变的图案瞬间吸引了所有人的目光。随后,用生动通俗的语言讲述了扎染的悠久历史——它起源于古代,是我国民间传统而独特的染色工艺,曾在多个朝代盛行,如今更是被列入非物质文化遗产。同时,详细介绍了本次活动所需的工具:白色方巾、橡皮筋、夹子、石头、折扇、手套、食用色素、容器等,让大家对扎染所需材料有了清晰的认识。

下面进入“学习‘扎’法”环节。主持人先是进行了细致的示范,分别清晰演示了捆扎法(包石头)、夹扎法(折扇夹)、螺旋扎法(拧麻花)三种基础扎法,每一个步骤都讲解到位,确保大家看清操作要点。示范结束后,工作人员为每位参与者分发了小块练习布,大家兴致勃勃地选择1-2种方法进行扎结练习。志愿者则在场地内巡回指导,重点帮助大家将布扎紧,因为扎结的松紧程度直接影响着最终的图案效果。

最后是等待与清洁时间。作品需要静置约5分钟等待固色,这段时间里,主持人指导大家收拾桌面:将剩余的染料倒入指定的桶中,仔细冲洗杯子,把工具归置整齐,摘下的手套放入专门的垃圾桶,再用湿布擦拭桌面。大家分工合作,有条不紊地整理着,充分展现了良好的环保意识和集体观念。

经过多重环节,终于到了最令人期待的“揭秘时刻”。在志愿者的帮助下,大家小心翼翼地解开橡皮筋和夹子,然后带着满心的期待将作品用清水冲洗至水清。当一幅幅独一无二的图案在眼前绽放时,现场响起了阵阵惊喜的赞叹声,大家互相欣赏着彼此的作品,分享着创作成功的喜悦。

作品展示

活动伊始,志愿者张镜明、杨佳梦两位志愿者热情洋溢地介绍了本次“扎染奇趣之旅”的主题与意义,强调这不仅是一次手工体验,更是对传统非遗文化的传承与探索。同时,志愿者着重提醒了活动中的注意事项:操作时需全程佩戴手套,避免染料沾染皮肤;使用染料时要小心谨慎,防止打翻;活动结束后需保持场地整洁,共同维护良好的创作环境。

接着进入“魔法初探”环节,志愿者展示了一幅幅精美的扎染作品,蓝白相间的花纹、灵动多变的图案瞬间吸引了所有人的目光。随后,用生动通俗的语言讲述了扎染的悠久历史——它起源于古代,是我国民间传统而独特的染色工艺,曾在多个朝代盛行,如今更是被列入非物质文化遗产。同时,详细介绍了本次活动所需的工具:白色方巾、橡皮筋、夹子、石头、折扇、手套、食用色素、容器等,让大家对扎染所需材料有了清晰的认识。

下面进入“学习‘扎’法”环节。主持人先是进行了细致的示范,分别清晰演示了捆扎法(包石头)、夹扎法(折扇夹)、螺旋扎法(拧麻花)三种基础扎法,每一个步骤都讲解到位,确保大家看清操作要点。示范结束后,工作人员为每位参与者分发了小块练习布,大家兴致勃勃地选择1-2种方法进行扎结练习。志愿者则在场地内巡回指导,重点帮助大家将布扎紧,因为扎结的松紧程度直接影响着最终的图案效果。

志愿者教孩子们扎染方法

然后“色彩魔法”上演。孩子们戴好手套后,工作人员分发了调好色的食用色素杯。在主持人的指导下,大家将扎好的方巾小心翼翼地浸入染料中,并用手轻轻按压,确保方巾完全浸透。此时,主持人适时提出问题:“大家看到颜色爬上来了吗?扎紧的地方为什么是白的呢?”引发了大家的好奇与思考,让大家在实践中主动探索扎染的奥秘。

孩子们给方巾上色

最后是等待与清洁时间。作品需要静置约5分钟等待固色,这段时间里,主持人指导大家收拾桌面:将剩余的染料倒入指定的桶中,仔细冲洗杯子,把工具归置整齐,摘下的手套放入专门的垃圾桶,再用湿布擦拭桌面。大家分工合作,有条不紊地整理着,充分展现了良好的环保意识和集体观念。

经过多重环节,终于到了最令人期待的“揭秘时刻”。在志愿者的帮助下,大家小心翼翼地解开橡皮筋和夹子,然后带着满心的期待将作品用清水冲洗至水清。当一幅幅独一无二的图案在眼前绽放时,现场响起了阵阵惊喜的赞叹声,大家互相欣赏着彼此的作品,分享着创作成功的喜悦。

作品展示

此次“扎染奇趣之旅”手工体验活动,不仅让参与者亲手体验了扎染的全过程,感受了传统工艺的神奇与美丽,更在实践中培养了动手能力、创造力和环保意识。每一件作品都承载着大家的巧思与热情,每一个步骤都充满了探索与发现的乐趣。希望这次活动能成为大家心中一段美好的回忆,也能让更多人爱上扎染这门传统艺术,让非遗文化在指尖绽放新的光彩。

- 作者:秦陆钰 来源:扬州大学生物科学与技术学院

- 发布时间:2025-07-11 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 红韵茶魂焕新古韵,碧色青春筑梦乡疆——福州英华职业学院“遗韵

- 07-11 关注:0

- 青春赋能乡村教育 多元活动绽放光彩

- 安徽师范大学体育学院 “阳光爱心支教团” 在绩溪扬溪中心小学的支教活动进入第五天。围绕 “传承红色基因 激扬青春力量” 主题,支教

- 07-11 关注:0

- 扎染奇趣之旅,绽放指尖创意——扬州大学“生生不息”三下乡支教

- 扬州大学生物科学与技术学院“生生不息”三下乡支教实践团在扬州市大仪镇为孩子们带来了一场充满创意与色彩的手工扎染体验活动。

- 07-11 关注:0

- 合肥工业大学“三下乡”:走进养殖产业,贴近乡土基层

- 2025年7月7日,合肥工业大学化学与化工学院“阡陌拓新志,杏坛育锦程”暑期社会实践团队来到安徽省阜阳市颍东区蒋楼村,与当地取得联系

- 07-11 关注:34

- 插图-2025年暑期“三下乡”社会实践系列报道——校级学生骨干组建

- 07-11 关注:4

- 昌黎县特色农业(葡萄种植)发展状况调研——园艺科技学院“什么

- 07-11 关注:2

- 走进中国人民银行秦皇岛分行开展征信知识调研实践活动——暑期"三

- 2025年7月9日至10日,河北科技师范学院财经学院暑期科技文化卫生“三下乡”社会实践团队——“金知惠民先锋队”前往中国人民银行秦皇岛

- 07-11 关注:30

- 青衿之志履践致远,医药学子惠农情真——重庆医药高等专科学校“

- 重庆医药高等专科学校药学院(中药学院)精心组建“药韵木香·丹心惠农”志愿服务队,于2025年7月6日至8日,携手重庆师范大学,在开州

- 07-11 关注:20