大学生新闻网,大学生新闻发布平台

资环学院“三下乡”暑期社会实践|一道秦淮水——寻芳秦淮岸,问绿古河道

资环学院“三下乡”暑期社会实践|一道秦淮水——寻芳秦淮岸,问绿古河道

当夏日的微风拂过秦淮河畔,柳丝轻摇,芦苇荡漾,你是否曾好奇过,这些生机勃勃的植物,它们的“体重”究竟有多少?它们鲜亮翠绿的样子,和晒干后看似轻飘飘的形态,之间又隐藏着怎样的秘密?今天,我们就带着一份特别的“体检报告”,来聊聊秦淮河沿岸那些熟悉又可能陌生的植物伙伴们——它们的鲜重与干重。

一次特别的称重之旅

秦淮河,南京的母亲河,流淌着千年历史与风韵。为了更深入地了解秦淮河沿岸的生态构成,我们小队对河岸带上草地生态系统中的20多种典型植物进行了细致的称重测定,分别记录下它们在自然状态下的鲜重,以及经过烘干处理后失去大部分水分后的干重。从河岸边不起眼的牛筋草,到挺拔的剑叶金鸡菊;从默默无闻的齿果酸模,到叶片宽大的饭包菜……它们都被我们小心地采集、称量,然后送入烘箱,进行脱水处理。

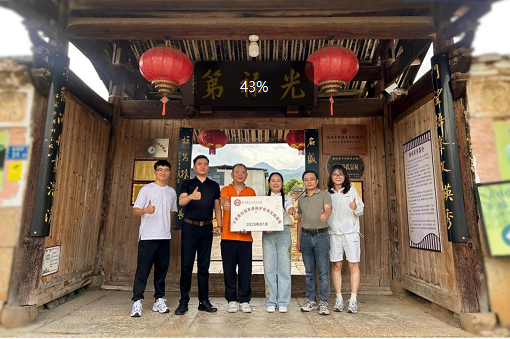

图1 处理植物样本

数据背后的含水密码

最引人注目的发现,莫过于不同植物之间鲜重与干重之间巨大的差异。数据显示,像饭包菜这样的植物,其鲜重是干重的近9倍!数据揭示了饭包菜的高含水量特点,使其能够在湿润的环境中茁壮成长,并在短暂的干旱时期保持一定的抗旱能力。这类植物就像是河畔的“水宝宝”,始终保持着饱满的状态。相比之下,齿果酸模、牛筋草和南天竹等植物的鲜重与干重比例则相对较低,大约在2.4到2.7倍之间。这说明它们的体内含有更多的“干货”,或者说它们更擅长于锁住水分,减少水分的蒸发损失。这种“精干”的体态使得它们能够更好地适应环境的变化,即使在水资源不那么丰富的情况下也能够生存下来。

此外,我们还观察到其他植物如一年蓬和小蓬草等的鲜重与干重比例也较高,这可能暗示着它们同样具有较高的含水量和对湿润环境的偏好。另一方面,狗尾巴草和小葵子等植物的鲜重与干重比例较低,显示出它们可能更加适应干燥或资源有限的环境。

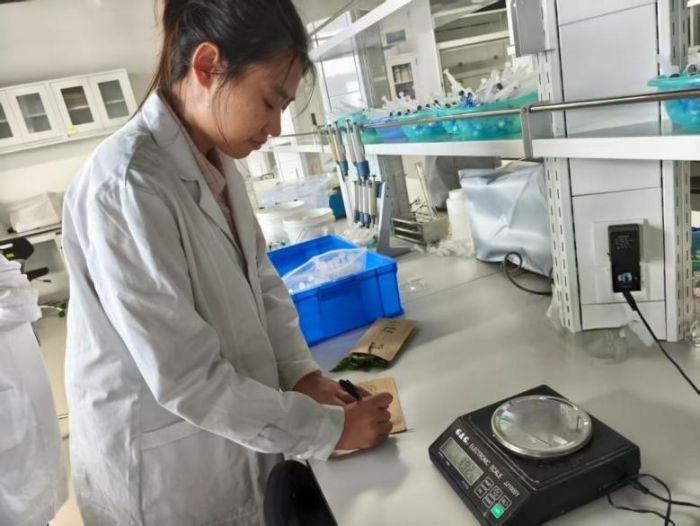

图2 测量鲜重

生存智慧的“说明书”

这些鲜重与干重的数据,远非冰冷的数字,它们是植物写给大自然的“说明书”,记录着与环境博弈的生存智慧。解读这份“说明书”,能揭示远超想象的奥秘。生存智慧的“说明书”

高鲜重/干重比例,意味着植物体内水分含量高,暗示它们偏爱湿润环境。这类植物可能拥有发达的根系快速吸水,或拥有宽大叶片以最大化光合作用,如同敞开怀抱拥抱水意的舞者。它们在水分充 足时能爆发式生长,成为生态系统的“快闪”明星。以饭包菜为例,其高含水量不仅有助于它在湿润环境中快速生长,还能在干旱时通过减少叶片蒸腾作用来节约水分。在秦淮河畔,高比例植物常聚集于河水浸润的河岸、浅滩或湿润洼地,其存在犹如湿度计,佐证了不同微环境的湿润度。

反之,低鲜重/干重比例则展示了一种节俭的生存哲学:适应贫瘠与干旱。这类植物体内有机物、蜡质等“干货”比例高,水分比例低。它们可能进化出针状、革质叶片或厚蜡层以减少蒸腾,或是发 展出深根系触及稳定水源,如同沙漠中的耐旱者。它们生长缓慢,将能量投入构建耐久结构以求长久生存,常出现在秦淮河阳光直射、土壤干燥的区域,是环境压力下的“幸存者”和“老江湖”。如拥有较低含水量的齿果酸模,它的根系异常发达,能够像八爪鱼一样牢牢抓住土壤,可在恶劣生境中生长。同时,较低的含水量也有助于提高植物的抗病性,因为过多的水分容易导致病害的发生和发展。

不同的水分策略,决定了植物在生态系统中的角色。高比例植物常是快速生长的先锋物种,开拓新环境;低比例植物则是缓慢生长的稳定守护者,构成生态系统的骨架与基石。更进一步,数据还能区分“依赖水分的‘娇客’”与“随遇而安的‘老江湖’”。高比例植物如同温室花朵,与环境高度耦合;低比例植物则适应力惊人,能在多变条件下生存,与环境动态博弈。

因此,鲜重/干重比例绝非仅仅是植物“体重”的衡量,而是打开植物生存密码的钥匙,是解读其与环境互动方式的说明书。通过这些数据,我们得以窥见植物如何根据环境压力调整“身体配方”,发展出千差万别的生存智慧。这不仅关乎植物,更是生命适应性的深刻启示。它提醒我们,看似简单的自然现象背后,往往隐藏着复杂精妙的生存逻辑。

图3 记录数据

每一片叶子,都值得被读懂

通过这次对秦淮河畔植物鲜重与干重的测定,我们仿佛用一把“微观的尺子”,量出了它们与环境的互动,量出了它们生存的智慧。这些数据,不仅是科学研究的基石,也让我们对身边这些默默生长的生命,多了一份敬畏和好奇。每一片叶子,都值得被读懂

同时,这次“万物共生”生物多样性调研暑期社会实践,对我们而言,不仅是专业学习与科研工作的生动拓展,更是在国家生态文明建设的大背景下,我们以青春之姿,为守护母亲河的生态脉搏贡献的一份微小而真挚的力量。它让我们深刻体会到,每一个生命个体的细微之处,都蕴含着宇宙的奥秘,也连接着人与自然和谐共生的宏大叙事。

之后,我们也将会继续开展多样的实践活动,为秦淮河保护贡献我们资环学子的一份力量!

图4 实验数据

- 作者:韩宇卿,石梦园 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-07-18 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 走进徽州历史 感悟徽州文化底蕴

- 07-21 关注:0

- 资助政策宣讲多维度推进,东莞二分队助力教育资助“落地生根”

- 2025年7月,广东财经大学“蒲策”传音实践团东莞二分队以“多维度宣传+深层次服务”为抓手,通过实地走访、云端宣讲、驿站设点等系列行

- 07-21 关注:6

- 创翼青年赴柯坪 乡野扎根促共富

- 为深入推动乡村振兴战略在边疆地区落地生根、开花结果,进一步发掘特色农产品产业蕴含的发展新机遇,7月7日至7月17日塔里木大学经济与

- 07-21 关注:13

- 福建技术师范学院“瓷行千里”实践队:探古窑之根 绘振兴新篇

- 7月5日至7日,福建技术师范学院侨兴经济与管理学院“瓷行千里”实践队赴福建省闽清县开展“中华文脉传承团”暑期“三下乡”社会实践活

- 07-21 关注:0

- 陕西工商职业学院“青盾护航”实践团开展“无毒三秦・青春

- 为深化青少年禁毒教育,助力“无毒三秦”建设,近日,陕西工商职业学院“青盾护航”实践团以“无毒三秦・青春同行”为主题,开展

- 07-21 关注:20

- 资环学院“三下乡”暑期社会实践|深耕秦淮河畔,解码土壤密码

- 为响应南京农业大学深化和拓展第二课堂教育的号召,开创秦淮河流域环境保护的新纪元。我们以江宁区东山桥为起点,秦淮河入江口为终点,

- 07-21 关注:0

- 资环学院“三下乡”暑期社会实践|万物竞生,绿绘秦淮

- 为响应南京农业大学深化和拓展第二课堂教育的号召,开创秦淮河流域环境保护的新纪元。我们以江宁区东山桥为起点,秦淮河入江口为终点,

- 07-21 关注:0

- 探秘垛田遗产赋能乡村发展——兴化垛田实践活动书写乡村振兴新篇

- 07-21 关注:0