大学生新闻网,大学生新闻发布平台

福建技术师范学院“瓷行千里”实践队:探古窑之根 绘振兴新篇

7月5日至7日,福建技术师范学院侨兴经济与管理学院“瓷行千里”实践队赴福建省闽清县开展“中华文脉传承团”暑期“三下乡”社会实践活动。实践队以“探历史、悟工艺、传文化、助振兴”为核心,通过非遗保护实践、古窑遗址探访、文化调研及乡村助农等多元形式,让千年瓷文化在青春实践中焕发新活力。

1、结对共建,筑牢非遗传承阵地

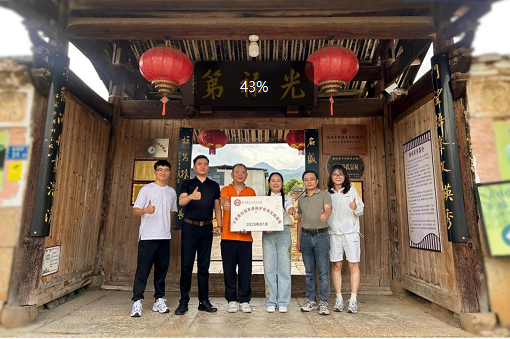

7月5日上午,福建技术师范学院侨兴经济与管理学院与福建省索佳艺陶瓷艺术研究院举行结对共建仪式,为“义窑青白瓷非遗保护传承实践基地”授牌。此次合作明确了长期协作方向,双方将在非遗技艺传承、专业人才培养、陶瓷创新研发等领域深度联动,为义窑青白瓷的活态传承搭建稳定平台。 非遗传承人刘榕冰老师带领实践队员走进陶瓷世界,在古船模型与陶器展品前,她详细讲述了闽清义窑的辉煌历史——作为海上丝绸之路的重要陶瓷外销支点,义窑曾将青白瓷销往世界各地,见证了宋元时期中外文化交流的盛景。随后,队员们在陶瓷工坊体验揉泥、拉坯、修坯等制瓷工序,在指尖与瓷泥的接触中,体悟“土与火”交融的千年工艺智慧。

(图片备注:01 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院进行“义窑青白瓷非遗保护传承实践基地”授牌仪式 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供;02 实践队员在陶瓷工坊体验拉坯工艺 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供)

2、遗址寻踪,对话千年窑火文明

5日下午,实践队前往闽清义窑青白瓷古窑遗址,开启“跨越时空的对话”。专业人员手持带有冰裂纹、刻花等纹饰的古瓷片,为队员们解析其年代特征与工艺细节:“这片残片来自南宋时期,胎质细腻、釉色青白,正是义窑外销瓷的典型特征。”队员们徒步探访龙窑遗迹,触摸被岁月熏黑的窑壁,从断壁残垣中追溯义窑“千窑相连、烟火不断”的往昔盛况。

7月7日,实践队走进闽清浮头街与梅城印记历史展示馆。清朝乾隆年间形成的“五街九巷”格局中,宣讲员以习近平总书记“保护好文物就是保存历史文脉”的论述为引,结合当地民众修复古窑、收藏老瓷的故事,展现文化遗产保护的“全民接力”。队员们在展馆内看到的义窑青白瓷茶具、瓷枕等文物,与街头走访时居民家中珍藏的老瓷器遥相呼应,让“冰冷的文物”成为“有温度的记忆”。

(图片备注:03 实践队员探寻古窑遗址感受古瓷之美 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供;04 实践队员在梅城印记历史展示馆听取宣讲员学习文化遗产保护知识 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供)

3、助农兴村,链接文化与产业振兴

7月6日,实践队赴闽清县樟洋村清华大学乡村振兴工作站,以“文化赋能+产业助力”推动乡村振兴。在座谈会上,队员们与工作站人员共同分析当地优势:橄榄、茭白等农产品品质优良但销路有限,而义窑陶瓷非遗蕴含的文化IP尚未充分转化。 实践队发挥经管专业优势,一边深入田间调研作物种植与销售瓶颈,一边策划“非遗+农产品”创新方案。在助农直播间,队员们手持印有义窑纹饰的橄榄饮料包装,向网友介绍“瓷韵闽清”的特色:“这瓶橄榄露的回甘,就像义窑青白瓷的釉色,清冽而悠长。”此外,队员们还走访炉边厝古民居,从木雕、砖雕中的陶瓷纹样里,探寻传统文化与乡村生活的深度联结。

(图片备注:05 实践队与清华大学乡村振兴工作站人员开展座谈 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供;06 实践队员在田间了解橄榄种植情况 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供;07 实践队员直播推广“非遗+农产品”特色产品 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供)

此次实践活动将非遗传承、历史调研与乡村振兴有机结合,既让队员们在古窑遗址中触摸历史厚度,在制瓷体验中感受工艺精度,更在助农实践中拓展文化传播广度。正如实践队队员所说:“义窑的‘瓷行千里’,过去靠的是海上丝路的商船;今天,我们要用青春的脚步与创新的思维,让千年文脉在新时代‘行’得更远、更稳。”

1、结对共建,筑牢非遗传承阵地

7月5日上午,福建技术师范学院侨兴经济与管理学院与福建省索佳艺陶瓷艺术研究院举行结对共建仪式,为“义窑青白瓷非遗保护传承实践基地”授牌。此次合作明确了长期协作方向,双方将在非遗技艺传承、专业人才培养、陶瓷创新研发等领域深度联动,为义窑青白瓷的活态传承搭建稳定平台。 非遗传承人刘榕冰老师带领实践队员走进陶瓷世界,在古船模型与陶器展品前,她详细讲述了闽清义窑的辉煌历史——作为海上丝绸之路的重要陶瓷外销支点,义窑曾将青白瓷销往世界各地,见证了宋元时期中外文化交流的盛景。随后,队员们在陶瓷工坊体验揉泥、拉坯、修坯等制瓷工序,在指尖与瓷泥的接触中,体悟“土与火”交融的千年工艺智慧。

(图片备注:01 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院进行“义窑青白瓷非遗保护传承实践基地”授牌仪式 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供;02 实践队员在陶瓷工坊体验拉坯工艺 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供)

2、遗址寻踪,对话千年窑火文明

5日下午,实践队前往闽清义窑青白瓷古窑遗址,开启“跨越时空的对话”。专业人员手持带有冰裂纹、刻花等纹饰的古瓷片,为队员们解析其年代特征与工艺细节:“这片残片来自南宋时期,胎质细腻、釉色青白,正是义窑外销瓷的典型特征。”队员们徒步探访龙窑遗迹,触摸被岁月熏黑的窑壁,从断壁残垣中追溯义窑“千窑相连、烟火不断”的往昔盛况。

7月7日,实践队走进闽清浮头街与梅城印记历史展示馆。清朝乾隆年间形成的“五街九巷”格局中,宣讲员以习近平总书记“保护好文物就是保存历史文脉”的论述为引,结合当地民众修复古窑、收藏老瓷的故事,展现文化遗产保护的“全民接力”。队员们在展馆内看到的义窑青白瓷茶具、瓷枕等文物,与街头走访时居民家中珍藏的老瓷器遥相呼应,让“冰冷的文物”成为“有温度的记忆”。

(图片备注:03 实践队员探寻古窑遗址感受古瓷之美 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供;04 实践队员在梅城印记历史展示馆听取宣讲员学习文化遗产保护知识 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供)

3、助农兴村,链接文化与产业振兴

7月6日,实践队赴闽清县樟洋村清华大学乡村振兴工作站,以“文化赋能+产业助力”推动乡村振兴。在座谈会上,队员们与工作站人员共同分析当地优势:橄榄、茭白等农产品品质优良但销路有限,而义窑陶瓷非遗蕴含的文化IP尚未充分转化。 实践队发挥经管专业优势,一边深入田间调研作物种植与销售瓶颈,一边策划“非遗+农产品”创新方案。在助农直播间,队员们手持印有义窑纹饰的橄榄饮料包装,向网友介绍“瓷韵闽清”的特色:“这瓶橄榄露的回甘,就像义窑青白瓷的釉色,清冽而悠长。”此外,队员们还走访炉边厝古民居,从木雕、砖雕中的陶瓷纹样里,探寻传统文化与乡村生活的深度联结。

(图片备注:05 实践队与清华大学乡村振兴工作站人员开展座谈 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供;06 实践队员在田间了解橄榄种植情况 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供;07 实践队员直播推广“非遗+农产品”特色产品 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院提供)

此次实践活动将非遗传承、历史调研与乡村振兴有机结合,既让队员们在古窑遗址中触摸历史厚度,在制瓷体验中感受工艺精度,更在助农实践中拓展文化传播广度。正如实践队队员所说:“义窑的‘瓷行千里’,过去靠的是海上丝路的商船;今天,我们要用青春的脚步与创新的思维,让千年文脉在新时代‘行’得更远、更稳。”

- 作者:鄢盈盈 来源:福建技术师范学院

- 发布时间:2025-07-21 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 走进徽州历史 感悟徽州文化底蕴

- 07-21 关注:0

- 资助政策宣讲多维度推进,东莞二分队助力教育资助“落地生根”

- 2025年7月,广东财经大学“蒲策”传音实践团东莞二分队以“多维度宣传+深层次服务”为抓手,通过实地走访、云端宣讲、驿站设点等系列行

- 07-21 关注:6

- 创翼青年赴柯坪 乡野扎根促共富

- 为深入推动乡村振兴战略在边疆地区落地生根、开花结果,进一步发掘特色农产品产业蕴含的发展新机遇,7月7日至7月17日塔里木大学经济与

- 07-21 关注:13

- 福建技术师范学院“瓷行千里”实践队:探古窑之根 绘振兴新篇

- 7月5日至7日,福建技术师范学院侨兴经济与管理学院“瓷行千里”实践队赴福建省闽清县开展“中华文脉传承团”暑期“三下乡”社会实践活

- 07-21 关注:0

- 陕西工商职业学院“青盾护航”实践团开展“无毒三秦・青春

- 为深化青少年禁毒教育,助力“无毒三秦”建设,近日,陕西工商职业学院“青盾护航”实践团以“无毒三秦・青春同行”为主题,开展

- 07-21 关注:20

- “水中珠”肇实(芡实)激活沙浦 特色产业新动能,绘就乡村振兴新

- 稿件内容聚焦7月17日,肇庆学院“芡”途似锦——赋能沙浦镇农业振兴突击队深入肇庆市鼎湖区沙浦镇典三村开展的实地调研活动。突击队通

- 07-21 关注:46

- 青春逐梦乡土路,茶陶焕彩振兴途

- 7月12日,成都理工大学宜宾校区“薪火相传,代代守护”社会实践团队,在这个盛夏来到了自贡荣县铁厂镇,以脚步丈量乡村发展新图景

- 07-21 关注:25

- 在运河枢纽工程中汲取力量!桂工青年实践团马道行

- 07-21 关注:3