河南理工大学工商管理学院:两日调研摸村情 一心助农探路径

“你只要精心去组织去落实,就没有办不成的事。”韩平陵村支部书记、村委会主任张文喜感慨道,眼神中透着带领村民奋进的坚定。

2025年中央一号文件首次将“低空经济”纳入乡村振兴战略,明确提出“以科技创新引领先进生产要素集聚,因地制宜发展农业新质生产力”。这标志着我国农业生产方式正经历从“人力密集”向“科技密集”的深刻变革,而以无人机为代表的低空技术,成为撬动乡村振兴的核心工具。为响应党中央的号召,河南理工大学工商管理学院“翼动蓝天,农绘新篇”三下乡实践团应运而生,团队成员各有所长,组成一支强有力的队伍,并于2025年7月7日、8日走进韩平陵村。实践团通过与村干部座谈、走访村民等形式,实地了解无人机在乡村农业生产中的应用情况及农户实际需求,为科技助农落地收集第一手资料。

7月7日清晨,实践团成员携带调研设备与问卷,踏着晨露抵达韩平陵村。支部书记、村委会主任张文喜在党员活动室前迎接,实践团成员们与张书记围坐在木桌旁,方言与普通话交织着,拉开了访谈的序幕。据张文喜书记介绍,韩平陵村现有耕地896亩,涉及200余户村民,主要种植玉米和小麦。传统农业生产中,施肥、喷药等环节依赖人工,不仅劳动强度大,且效率偏低,尤其在夏季高温天气下,村民劳作时常汗流浃背。关于无人机在当地的应用,张文喜书记提到,前些年村里尝试使用无人机进行撒肥作业效果显著:以往需四人耗时三天完成的工作量,无人机半天即可完成。不过,无人机推广也面临现实难题:村内耕地地块零散,呈片状分布,部分农户耕地面积仅几亩甚至几分,单独使用无人机成本较高;同时,部分村民对机械作业的可靠性存在顾虑,更信任传统人工方式。实践团成员针对无人机操作成本、适用场景等内容详细记录。

7月8日,空气里混着泥土和青草的味,实践团成员开始分组开展挨家挨户调研。在韩平陵村的村巷口,圆柏的影子斜斜铺在地上,实践团成员们刚到街中间就碰见个骑车的叔叔停下车笑着与我们搭话。实践团成员们赶紧递上问卷,说明来意,叔叔给成员们提供了第一份数据。成员们接着沿户走访,向村民发放问卷并进行现场询问,调研发现,村民对无人机的认知和接受度存在明显差异:部分村民因家中无耕地或土地已承包流转,对无人机应用关注度较低;有村民曾目睹无人机作业过程,认可其省时省力的优势,但因自家耕地面积小,认为单独使用不划算;也有村民提到,人工喷药存在健康风险,希望能通过无人机减少农药接触,同时降低劳动强度。走访中,队员们还注意到,村民对无人机的了解程度普遍较浅,部分人不清楚操作流程和服务渠道,希望能有更多实地演示和宣传讲解。此外,不少村民建议,若能通过村集体组织协调,将零散地块整合作业,或由政府给予一定补贴,将更愿意尝试无人机服务。实践团成员表示,此次调研让团队直观感受到无人机助农在乡村落地的机遇与挑战。

两天的调研结束时,夕阳为韩平陵村镀上金边。队员们的设备里存满了影像:无人机掠过玉米地的画面、张书记谈论科技时发亮的眼睛、村民们谈起种地时的不易……而心里装着的,是更清晰的答案:科技扎根乡村,既要靠机器的“翅膀”,也要靠人心的“桥梁”。队员们握笔的手慢慢渗出汗,可村民的话都仔细记下来了——从家里有几亩地,到愿不愿意用无人机干活,一句句实在话,就像草叶上的露水,在七月的晨光里闪着真亮的光。这两天的调研给我们提供了一些数据,与为我们后面这些来自乡村一线的真实反馈,为后续有针对性地推广农业新技术、制定符合乡村实际的发展策略提供了有力支撑,也为助力乡村振兴工作打下了坚实的基础。

- 作者:张如雪、顾怡帆 来源:“翼动蓝天,农绘新篇”实践团

- 发布时间:2025-07-19 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 淮师大学子三下乡:参观芜湖市烈士陵园,传承红色基因

- 07-19 关注:0

- 精工古法融新艺,醇厚茗香续传承

- 7月18日浓“农”深情,“乡”约振兴实践团解锁红茶制作全流程!从摊晾到30分钟摇青,到90分钟揉捻,再经4-6小时发酵褪去青涩。通过尹经

- 07-19 关注:0

- 武汉学院暑期实践团奔赴咸宁,开启教育关爱志愿服务

- 07-19 关注:0

- 青歌润渠马,匠心筑乐梦

- 2025年7月17日,在为期一周的暑期“三下乡”社会实践活动即将结束之际,重庆外语外事学院音乐学院“青歌筑梦”乡村振兴促进团在重庆市

- 07-19 关注:0

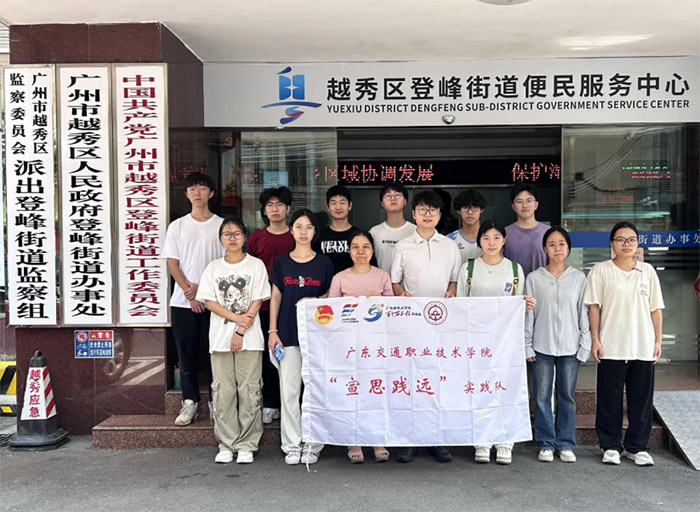

- “宣思践远”实践队用镜头助力登峰街道

- 有信念、有梦想、有奋斗、有奉献的人生,才是有意义的人生

- 07-19 关注:11

- 从青春出发,赴凤阳之约

- 巢湖学院三下乡实践启程

- 07-19 关注:0

- 河南理工大学工商管理学院:两日调研摸村情 一心助农探路径

- 07-19 关注:0

- 塔里木大学芯生命·沙海织绿·生态共谋 青春织绿基层间 志愿赋能

- 塔里木大学芯生命·沙海织绿·生态共谋 青春织绿基层间实践团队于喀什地区麦盖提县开展三下乡活动,进行生态防护理念宣传和保护。

- 07-19 关注:4