大学生新闻网,大学生新闻发布平台

红十字“三献”下乡调研纪实:叩开乡村认知之门,点亮生命希望之光

红十字“三献”下乡调研纪实:叩开乡村认知之门,点亮生命希望之光

“三献”——无偿献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官及组织,是现代医学文明中挽救生命的关键纽带。为填补乡村地区对“三献”的认知空白,海南大学天工书院“乡遇青春,实践同行”红十字会“三献”知识宣讲团于2025年7月28日深入浙江省丽水市缙云县东方镇胪膛村,开展了一场为期7天的直面观念壁垒的调研与普及行动。在这场与乡土相遇、与善意对话的实践中,团队不仅传递知识,更在认知的碰撞与交融中,探索公益医疗在乡村生根的路径。一、初入村庄:认知鸿沟何以跨越?

调研首日,团队携带宣传资料走进村落。面对村民质朴的面庞,团队满怀期待,却也直面现实:当“三献”概念首次提出时,困惑与疑虑迅速凝结成无形的壁垒。村头王阿姨眉头紧锁:“献血还能救人?这靠谱吗?会不会对身体有啥坏影响?”她的疑问,道出了乡村群体对公益医疗最本真的担忧——对未知的恐惧、对健康风险的本能戒备。志愿者以科学原理与政策规范作答,却难以撼动他眼底残留的犹疑。转至李婶家中,传统观念的坚冰更显厚重:“捐献器官?人走了都得囫囵个儿入土,这规矩可不能破!”无论团队如何强调自愿原则与伦理保障,李婶的坚决拒绝,折射出城乡认知差异的深刻矛盾。

图为团队成员对王阿姨进行“三献”知识讲解。供图 林娟娥

当城市早已形成成熟的“三献”公益体系,乡村为何仍在认知迷雾中徘徊?传统观念与现代医学伦理的冲突,该如何找到平衡的支点?乡村的公益启蒙,显然绝非简单知识的搬运,而是需要破解观念枷锁的深层对话。

二、破局之道:信任如何从疑虑中生长?

困境中,李女士的出现成为关键转折点。这位见过世面的务工者,以开放的态度为团队撕开一道光缝:“城里献血车我见过,血库救人这是大好事!”她的认同,让团队找到了沟通的破冰利器:以事实消解疑虑,以共情点燃善意。志愿者详细讲解捐献流程的安全性、医学技术的保障,更以本地救援案例触动人心——王大爷邻居因输血获救的故事,让“三献”从抽象概念变为触手可及的生命奇迹。在她的带动下,村民的态度悄然转变,青年小陈从“观望”到“主动报名”,成为认知重构的生动缩影。乡村公益推广,需借力“熟人社会”的信任网络,以身边人的故事唤醒共情,用科学真相击破谣言。

图为团队成员对李女士调查走访。供图 苏悦

三、调研启示:乡村公益启蒙的深层逻辑

此次下乡,团队收获了远超预期的成果:数十人签署献血意向,志愿者库新增捐献登记,更多家庭开始理性讨论器官捐献。这一路实践,提炼出乡村“三献”推广的核心法则:

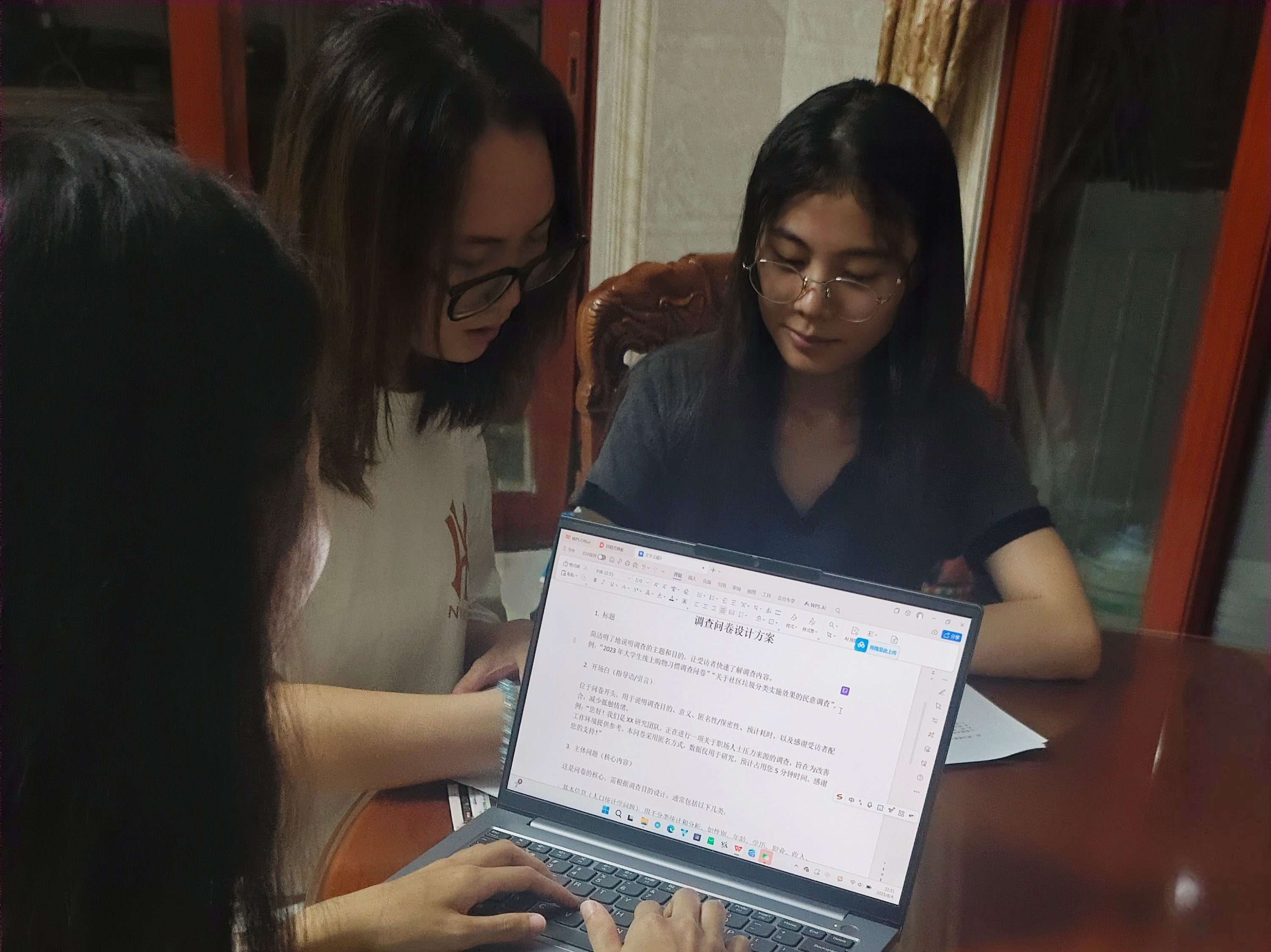

图为团队成员对调研结果进行研讨并设计问卷。供图 冯收

1. 科学赋能认知,政策护航安心:在医院宣传栏粘贴相关海报,以医学原理破除“伤身”“损体”误区,以政策法规筑牢权益保障;

2. 乡土叙事替代抽象宣教:用本地案例、村民语言将“三献”转化为听得懂的“救人故事”;

3. 尊重传统,寻求观念共融:不否定“全尸入土”的伦理情感,而是强调自愿选择下的现代生命关怀;

4. 激活意见领袖,织密信任网络:乡贤、村干部的背书,远比陌生团队的说服力更强。

四、让生命接力从认知觉醒开始

乡村“三献”推广有双重命题:一方面是知识普及的“硬件建设”,另一方面是观念重构的“软件升级”。每一次耐心的答疑,每一则真实的案例,都在悄然重塑乡村对“生命赠与”的认知。当科学之光穿透信息壁垒,当善意之火点燃乡土人心,“三献”公益终将在城乡文明的交融中,铺就一条更宽阔的生命接力之路。

- 来源:海南大学天工书院“乡遇青春,实践同行”红十字会“三献”知识宣讲团田依蓉

- 发布时间:2025-08-11 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 红色血脉续千秋 青春筑梦新征程——徐州工程学院“星火燎原”青年团队对话退役老兵深挖

- 8月1日,徐州工程学院“星火燎原”团队成员深度采访退役军人,了解并收集红色故事。

- 08-11 关注:1

- 南师能源学子探索绿色科普地图: 启航“双碳”之旅,力行绿色航标

- 7月11日至25日,南京师范大学能源与机械工程学院“援励”暑期社会实践团先后走进暑托班、社区中心和乡村家庭三大场景

- 08-11 关注:2

- 文承桃坞,商启新程——西南交通大学实践队解码桃花坞年画的经济传承密码

- “南桃北柳”中江南年画的代表,苏州桃花坞木刻年画以精湛的技艺、典雅的审美风格和深厚的文化底蕴历经数百年传承,成为中华非物质文化

- 08-11 关注:0

- 用镜头定格红色记忆 以行动赋能乡村文化振兴

- 巢湖学院文学与传媒学院“声叙黄麓”:口述历史采集与乡村记忆传播实践团

- 08-11 关注:0

- 巢湖学院工商管理学院“寻脉柘皋”实践团召开“三下乡”社会实践总结会

- 08-11 关注:0

三下乡热点