湖南大学明氏苗药传承队:探寻非遗瑰宝,感悟苗医智慧

为响应国家乡村振兴与文化传承战略,湖南大学“寻迹苗医黑膏药,非遗薪火泽人间”三下乡团队于8月11日至13日奔赴广西忻城,聚焦自治区级非遗项目——拥有四百余年历史的明氏筋骨通黑膏药制作技艺。

8月11日上午,湖南大学"寻迹苗医黑膏药,非遗薪火泽人间"三下乡实践团队来到广西来宾市忻城县文化馆,正式拉开三下乡活动的序幕。我们团队与对接人朱老师和文化馆黄馆长会面并举行座谈会。座谈会上,双方就本次实践活动的内容安排进行了深入交流。

朱老师为我们简要介绍了黑膏药,2023年这项传统医药技艺已被列为县级非物质文化遗产项目。他提到传承人曾开展了两期免费诊疗活动,为当地群众送医送药。虽然团队成员都是年轻人,但朱老师仍建议大家亲身体验,感受这项传统医药在治疗腰酸腿痛等方面的独特疗效。会后,全体成员在文化馆前合影留念,记录下这一重要时刻。

在接下来的行程中,在朱老师和晓玲老师的带领下,团队首先参观了文化馆内珍藏的壮锦。这些精美的壮锦作品展现了壮族传统织锦工艺的独特魅力。壮锦作为壮族最具代表性的传统手工艺品之一,以其绚丽的色彩、精美的图案和精湛的技艺闻名。

下午,小队在忻城县人民广场分发由队员们精心制作的传单,并向路人介绍明氏苗医黑药膏的历史和疗效。当地的百姓非常热情,向我们咨询药膏的购买方式。

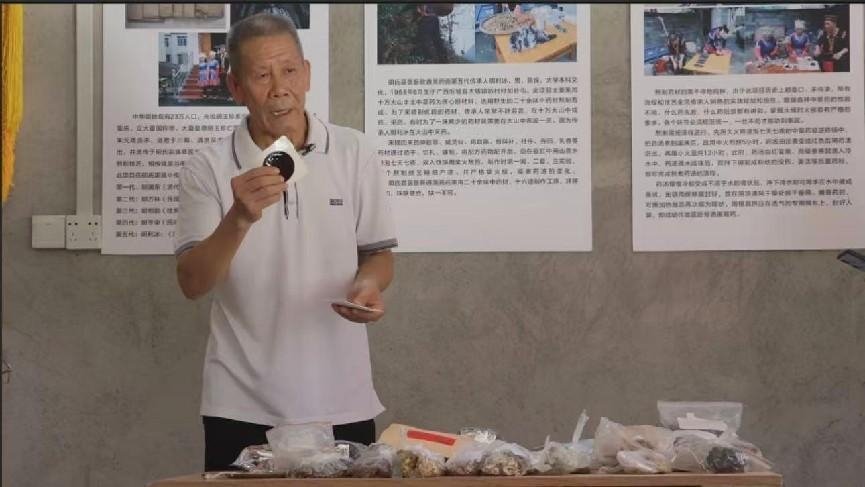

在8月12日,湖南大学三下乡实践团队与朱老师一同前往大塘镇新村,开启了一场探寻明氏苗医筋骨通黑膏药这一非遗文化的之旅。深入大塘镇新村,与第五代传承人明利冰师傅的深度对话,是本次调研的核心价值所在。

明氏苗医筋骨通黑膏药作为非物质文化遗产,传承至今已历经五代。其渊源可追溯至元末,相传由宫中流亡太医带出,在明氏宗族草医中流传。

从明师傅的叙述中,团队敏锐捕捉并揭示了技艺传承面临的根本性危机——高度依赖口传心授与实践悟性(如药材投放时序、火候精微感知),导致学习周期漫长、门槛极高,新血难继。传承人明师傅因生计所迫中断学艺、辗转他乡最终回归坚守的曲折人生,正是无数传统技艺在现代化浪潮中生存困境的缩影。团队通过影像进行的“抢救式”记录,重点保存了这些濒危的口述精髓与核心操作细节,更构建了一份关于“坚守”与“断层”的鲜活档案,为后续保护研究提供了关键一手资料。

实践团队还为当地10余户老人送去物资,用实际行动为乡村老人送去关怀,让爱心在乡村传递,也让此次三下乡活动更具温度与意义。

为十余户老人送物资传递温暖,是青年关怀的体现;而“苗医膏药义诊行动”更具深意——免费发放膏药、普及知识、结合现代医学提供咨询,不仅直接服务了村民健康需求,更是一次重要的实地验证:它实证了黑膏药作为效果显著的民间验方,在基层特别是乡村医疗资源相对薄弱的场景下,具有独特的可及性价值和现实服务能力。

明氏苗医筋骨通黑膏药不仅是民族传统医学的瑰宝,更承载着历史文化的记忆。期待这一非遗技艺能在传承中创新发展,为更多人带来健康,也希望有更多人关注非遗文化,让这些宝贵的文化遗产焕发出新的生机与活力。这不仅是扩大声量,更是在探索一种文化转译的模式——用当代青年熟悉的话语体系和视觉语言,拆解古老智慧,拉近公众距离,为非遗在数字时代寻找新的表达方式和生存空间,有效激活了社会关注,为活态传承“凿开新窗”。 (通讯员 张晶晶 袁田甜 雍越 张育华)

- 来源:张晶晶 袁田甜 雍越 张育华

- 发布时间:2025-08-23 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 山东理工大学“浪里白条实践团”携各地小学生青岛探秘水下机器人

- 08-23 关注:0

- 解码源东村猕猴桃崛起之路---与村书记的深度交流

- 08-23 关注:0

- 浪里白条实践团青岛直播发声:水下机器人技术为黄河生态治理添“智”力

- 08-23 关注:0

- 湖南大学明氏苗药传承队:探寻非遗瑰宝,感悟苗医智慧

- 08-23 关注:0

- 桑榆情暖石榴红,医语相伴润边疆—“益+医”志愿服务团跨越千里守护银龄健康

- 08-23 关注:11

- 药学学子毛子俊:科研创新与社会服务并重,展现新时代青年风采

- 青系油缘 筑梦乡振 | 中国石油大学(北京)学子赤峰调研行增认知促振兴

- 多轨护童心:套圈圈里的情绪密码小问答间的家国情

- 思政课对大学生的重要意义

- 走进莲都区党史馆,感悟百年峥嵘岁月,传承爱国情怀

- “为医之道,至精至微”薪火实践团寻访江苏省名中医——吴门医派士材学派第十一代传承人金庆江

- “道地药材很地道,药材好,药才好”薪火实践团一方水土一方医小队探寻体验云宁青川等地的道地药材文化

- 音韵绕梁启智思,有声空间创新想 ——“声声相伴,自习新享”秋季自主实践活动

- 春光为墨绘前程,实践为笔写未来 ——“筑梦春天,启航新征程”春季主题实践探索

- 畅充无忧惠校园,擎电致远护续航 ——春季自主实践活动