北林“红笺忆史团”:绘红色长卷,传精神薪火

- 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-09-15 阅读:

“当指尖划过小程序里的抗战文物介绍,当目光定格在剪辑视频中的香山灯火,我们突然明白,红色历史从不是冰冷的过往,而是需要青年一代用创新方式传递的精神火种。”2025年7月至9月,北京林业大学信息学院(人工智能学院)“红笺忆史团”的12名学子,以“实地研学+数字传播”为路径,在红色地标中探寻初心,在技术创新中讲好故事,让红色文化在新时代青年群体中焕发蓬勃生机。

实地研学:触摸红色脉搏

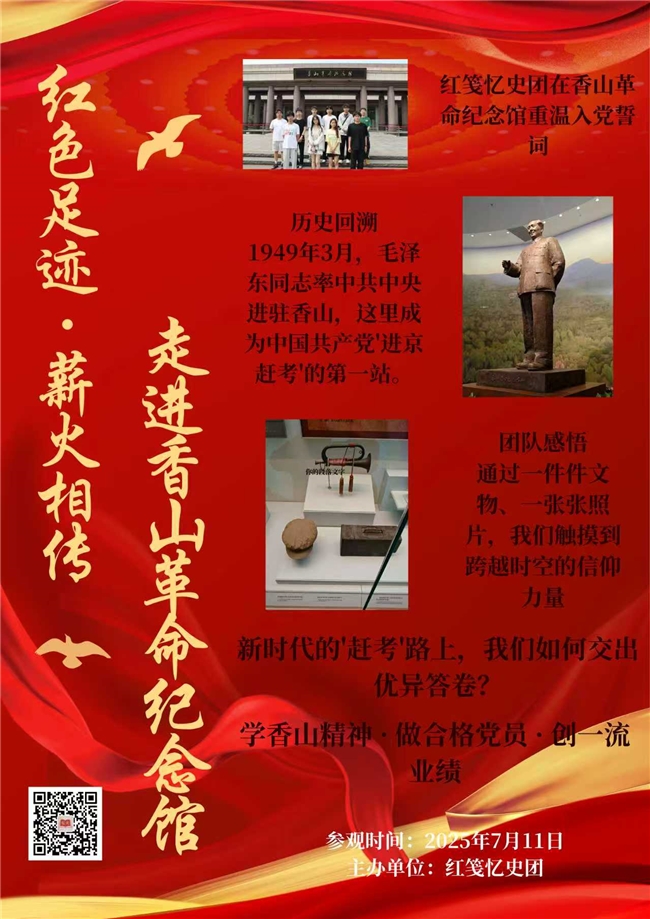

7月11日、12日,团队先后走进中国人民抗日战争纪念馆与香山革命纪念馆,开启沉浸式红色研学之旅。

在抗日战争纪念馆,从“九一八事变”展厅的警报声,到“百团大战”展区的作战地图,成员们在2000余件文物前驻足。“看到那封战士写给母亲的家书,纸页泛黄却字字铿锵,‘儿不孝,为国尽忠不能尽孝’的语句,让我们瞬间读懂了‘家国情怀’的重量。”

转战香山革命纪念馆,“进京赶考”的历史场景在眼前铺展:毛泽东同志起草《论人民民主专政》的书桌、筹备开国大典的文件手稿、中共中央进驻香山的影像资料……“以前只在课本里学‘两个务必’,直到站在双清别墅的庭院里,才真切感受到革命先辈在胜利前夕的清醒与担当。”

多元传播:激活红色文化

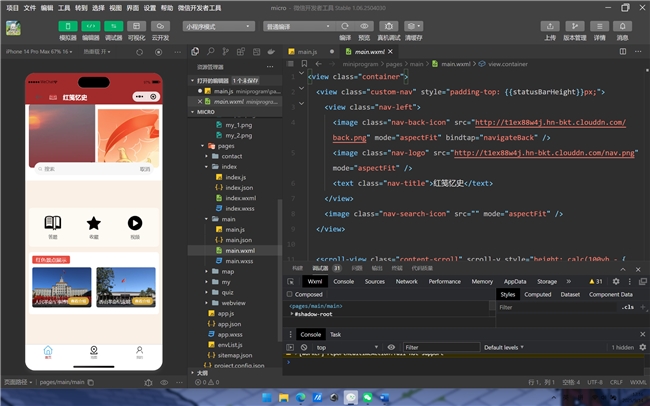

“指尖上的红色课堂”:小程序上线

8月10日启动小程序开发,9月7日上线。团队发挥专业优势,打造集“线上云览馆”“红色足迹地图”“党史知识问答”于一体的红色宣传小程序。其中,“线上云览馆”精选两大纪念馆50件核心展品,搭配成员解说介绍;“红色足迹地图”标注北京10处红色地标并附攻略;“知识问答”融入研学细节,设置100道趣味题目。目前小程序访问量超200人次,用户反馈“在家也能‘逛’纪念馆,还能学知识”。

“笔端下的历史回响”:公众号发声

自7月起,团队在公众号陆续发布《北林“红笺忆史团”出发!用代码和镜头把红色故事讲给你听》《探寻红色印记,感悟香山革命精神》《红笺忆史・烽火印记:抗日战争的时长与精神传承》等原创推文,以青年视角解读红色历史,累计阅读量超1500次,多篇内容引发读者“云研学”共鸣。

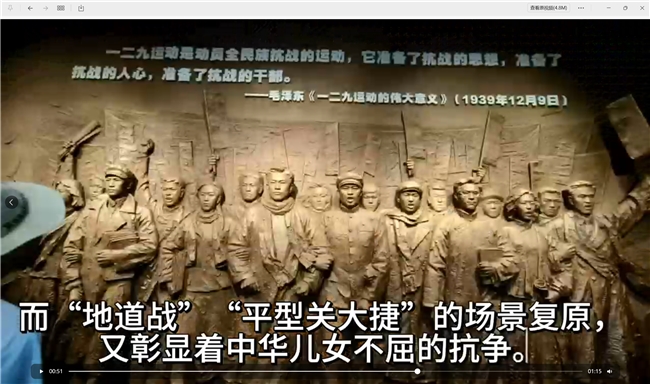

“镜头里的精神传承”:视频引发共鸣

团队整合研学素材,剪辑完成1部主题宣传视频《青春向党・红色足迹》。视频以成员视角串联两大纪念馆实践历程,穿插历史画面,在抖音、视频号等平台发布后,累计播放量超1000次,成为不少师生了解红色实践的窗口。

“视觉中的精神符号”:海报传递力量

围绕“伟大抗战精神”“香山赶考精神”,团队设计8套电子海报。《山河不屈》系列以抗战武器、旗帜为元素,展现民族气节;《赶考之路》系列以香山场景为背景,传递青年担当。海报在校园、社区及线上渠道扩散,成为红色文化传播的“视觉名片”。

成长回响:淬炼青春底色

“这次实践,我们既是红色文化的‘传播者’,更是‘学习者’。”团队负责人表示,从纪念馆研学的思想触动,到小程序开发的技术攻坚,再到推文创作的文字打磨,成员们实现了“思想+能力+情怀”的三重成长。

思想上,红色信仰更加坚定。大家说,“以前觉得‘爱国’很抽象,现在明白,传承红色故事、做好专业学习,就是我们这代人的爱国方式。”

能力上,专业与综合素养双提升。技术岗成员从“代码新手”成长为小程序功能模块设计者;设计岗成员将艺术审美与红色主题融合,完成海报创作;成员为访谈纪念馆工作人员突破胆怯,沟通能力显著进步。

社会影响上,实践成果收获认可。社区居民通过小程序“云逛”纪念馆后,主动建议“增加老北京红色故事板块”;学校辅导员评价“团队用青年语言讲红色故事,为实践育人提供了新范式”。截至9月,团队系列作品总覆盖超3000人次,真正让红色文化“走出纪念馆,走进大众心”。

薪火续航:传承红色基因

“实践结束不是终点,而是红色传播的新起点。”团队负责人介绍,团队已规划后续行动:持续更新小程序,新增“红色故事音频”“线上打卡”功能;将海报制作成纸质版捐赠中小学,助力校园红色教育;整理素材编写《青春视角下的红色记忆》手册,分享给更多实践团队。

指导教师点评:“‘红笺忆史团’把专业技能与红色教育深度融合,既创新了文化传播形式,又让学生在实践中成长。希望他们继续以青春之力,为红色基因传承注入更多时代活力。”

从纪念馆的历史现场,到小程序的数字空间;从公众号的文字叙事,到视频里的影像记忆,“红笺忆史团”以青春为舟、以创新为帆,在红色文化传播的航道上留下了属于北林青年的鲜明印记。未来,他们将继续以“红笺”为笔,书写更多红色传承的青春答卷。(来源:北京林业大学 红笺忆史团)

- 以青春之姿探乡村振兴,用实干之行传文明薪火

- 09-15

- 北林“红笺忆史团”:绘红色长卷,传精神薪火

- 09-15

- 扫一扫 分享悦读 ➤

- 扫码可以分享到微信 qq朋友圈

- 药学学子毛子俊:科研创新与社会服务并重,展现新时代青年风采

- 青系油缘 筑梦乡振 | 中国石油大学(北京)学子赤峰调研行增认知促振兴

- 开学礼遇天花板!新日超香福利,承包你的校园每一程

- 多轨护童心:套圈圈里的情绪密码小问答间的家国情

- 山东大学助翔支教团枣庄支队于枣庄西岗镇开展公益实践活动

- 思政课对大学生的重要意义

- 走进莲都区党史馆,感悟百年峥嵘岁月,传承爱国情怀

- “为医之道,至精至微”薪火实践团寻访江苏省名中医——吴门医派士材学派第十一代传承人金庆江

- “道地药材很地道,药材好,药才好”薪火实践团一方水土一方医小队探寻体验云宁青川等地的道地药材文化

- 音韵绕梁启智思,有声空间创新想 ——“声声相伴,自习新享”秋季自主实践活动