大学生新闻网,大学生新闻发布平台

洛阳八路军驻洛办事处纪念馆:红色枢纽的历史丰碑与精神传承

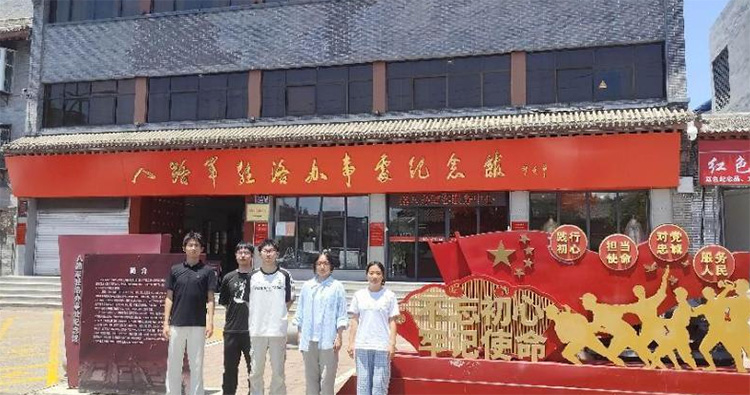

(通讯员 樊乘风 文图/李国鑫 林心怡 虎冰洁 禹人众)盛夏时节,洛阳老城区贴廓巷35号的青砖灰瓦在烈日下静静矗立,庄严肃穆。为实践学习八路军驻洛办事处纪念馆(以下简称“洛八办”)的历史丰碑意义,弘扬和传承红色精神,2025年7月7日,正值全民族抗战爆发88周年纪念日,河南工业大学材料科学与工程学院无机2302班实践小队走进洛八办,在这座承载着“红色枢纽”使命的历史院落中,追寻那跨越时空的精神火炬。

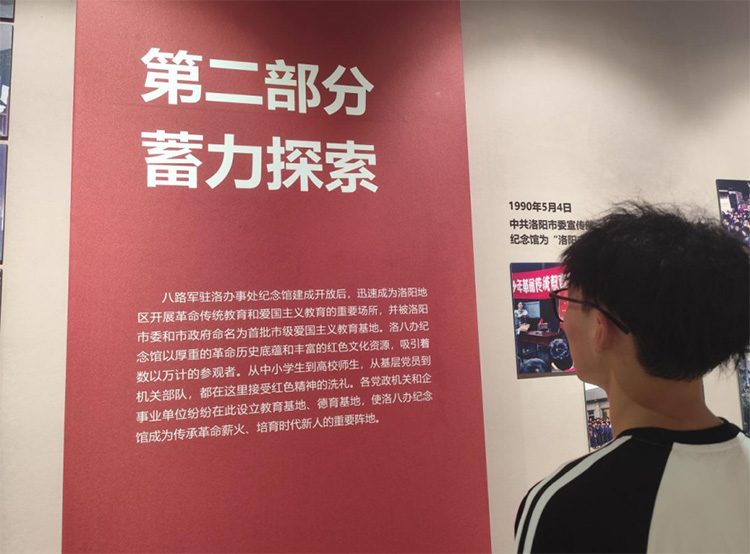

图为团队成员对纪念馆内容进行学习。李国鑫 摄

图为团队成员对纪念馆内容进行学习。李国鑫 摄

在活动伊始,团队成员系统学习了洛八办的光辉历史,深入探究其在特定历史时期的战略角色。通过细致研读馆内珍贵陈列资料并结合专业讲解员的阐述,团队全面了解了洛八办的成立背景与历史沿革。烽火枢纽:三条指令铸就的中原血脉

1938年,日军攻陷开封,洛阳岌岌可危。毛泽东亲自部署建立洛八办,并向负责人刘向三下达三条任务:宣传党的抗日主张、准备敌后游击战争、支援地方党组织。同年10月,刘向三率领50余人进驻清代庄氏宅院,以“通讯处”的名义在此扎下抗战前哨。1939年,卫立煌接任第一战区司令长官,此后这座宅院升格为“八路军驻洛办事处”,正式成为连接延安与华北、华中地区的战略支点。

图为洛办交通通讯图。林心怡 摄

随着成员们步入庄严肃穆的清代院落,一幅恢弘的历史画卷在队员们眼前徐徐展开。在抗战的危急时刻,洛八办肩负着特殊使命,成为连接延安与全国各根据地的“战略血脉”。其东线可抵达新四军彭雪枫部,西线能到达西安八路军办事处,南线贯通中原局竹沟根据地,北线直通八路军总部。这四条秘密交通线如同无形的纽带,穿透了日军的封锁。三年间,这座院落转送了1400余名军政人员,护送2700余名进步青年奔赴延安,还转运了无数药品、电台等紧缺物资。

图为团队成员对纪念馆内容进行学习。禹人众 摄

井藏忠魂:水波下的信仰密码在南院一口斑驳的石井旁,实践队员们屏息聆听着“水井藏密”的故事。1942年2月,由于国民党反共高潮的到来,洛八办被迫撤离。撤离前夕,工作人员将步枪、子弹、徽章等120余件物品沉入井底。29年后的1971年,因遭遇大旱,市民取水时意外发现了这批文物,其中10枚徽章如今已成为国家一级文物,静静地陈列在玻璃展柜中。

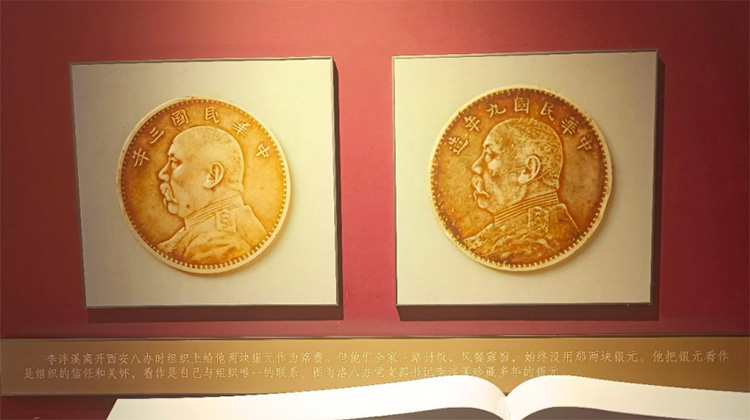

而在相邻的展厅里,两块磨损的银元让队员们深受触动。1942年撤离途中,党支部书记李泮溪负伤被俘,越狱后带着妻儿徒步前往延安。一路上,他们忍饥挨饿、风餐露宿,却始终舍不得花掉组织发放的两块银元。李泮溪说:“这是党的信任,更是战友的命!”这两枚银元的故事超越了简单的财务保管行为,而是一种对党、对革命事业绝对忠诚与高度负责。正是这些精神支撑着革命者前赴后继、矢志不渝地为民族独立和人民解放而奋斗。它是革命传统教育中一份宝贵的精神财富。

图为两枚银元细节。虎冰洁 摄

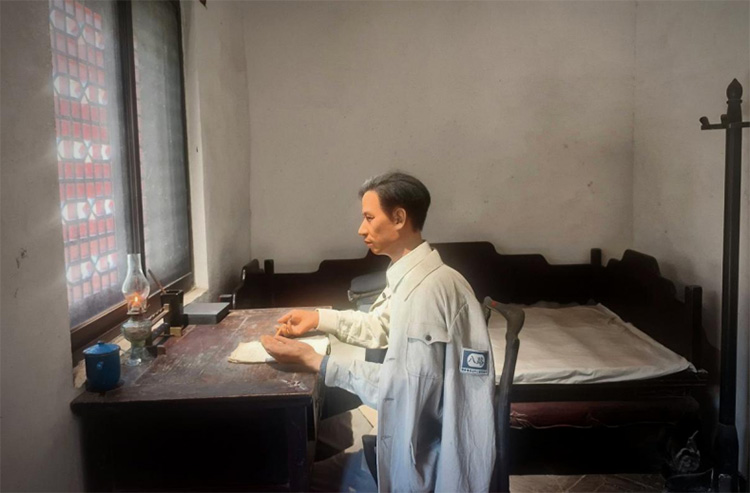

修养之光:油灯下的思想火炬走进刘少奇的居室,一盏铁皮油灯、一叠泛黄的稿纸,将队员们的思绪拉回1939年。那时,化名“胡服”的刘少奇曾三次在此驻留,起草了《论共产党员的修养》,并在豫西省委会议上呼吁:“党员要在白区斗争中‘保存火种’!”队员们轻轻抚摸着复原的书桌,诵读着那穿越八十载的箴言:“革命者的特殊修养,是在血与火中铸就的。”字句铿锵有力,仿佛穿透了80余年的时空。

图为刘少奇桌前蜡像。林心怡 摄

创新传承:从摩尔斯电码到AI课堂“滴滴答答——”在电台室里,队员们体验着摩尔斯电码发报。如今的洛八办已经融合了沉浸式场景、AI讲解、数字化展览等元素,让历史变得“可触可感”。馆长介绍,纪念馆每年接待游客超过30万人次,除了基本陈列外,还推出了《洛阳抗战记忆图片展》等专题展览,并在抗战纪念日拉响警报,以强化人们的历史记忆。

图为团队成员体验AI讲解。林心怡 摄

触摸发报机的那一刻,队员们仿佛化身当年的情报员。这种体验正是纪念馆“守正创新”的体现。作为河南首个国家级爱国主义教育示范基地,它已构建起“文物+科技+教育”的红色育人体系。最后团队成员在纪念馆前合影。

图为小队在洛八办门口集合进行合影。李国鑫 摄

“88年前卢沟桥的枪声惊醒了整个民族,88年后洛八办的砖瓦仍在传递着坚定的信念。”这座院子让我们明白:忠诚并非口号,而是井底沉箱所体现的决绝;信仰并非虚词,而是那两块银元所承载的分量!夕阳为庄氏老宅镀上了一层金晖。离去的青年背影与历史影像重叠——昔日,进步青年从这里奔向救亡图存的战场;今日,新时代青年在此接过精神的火种,用脚步丈量着永不褪色的红色基因。

- 作者:李国鑫 林心怡 虎冰洁 禹人众 来源:河南工业大学材料科学与工程学院无机2302班实践小队

- 发布时间:2025-07-21 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 青春力量“潮”向湿地共富!公管学子奔赴青山绿水,解码生态富民

- 2025年7月,浙江工商大学公共管理学院“浙里‘湿’意·共富同行”暑期社会实践团先后走进漩门湾国家湿地公园、西溪国家湿地公园、南堡

- 07-21 关注:0

- 洛阳八路军驻洛办事处纪念馆:红色枢纽的历史丰碑与精神传承

- 2025年7月7日,正值全民族抗战爆发88周年纪念日,河南工业大学材料科学与工程学院无机2302班实践小队走进洛八办,在这座承载着“红色枢

- 07-21 关注:12

- 智绘沃野:安徽财大实践队解码芜湖中联新质生产力赋能农业现代化

- 2025年7月6-7日,安徽财经大学经济学院“青耕者”社会实践团队走进芜湖中联重科智慧农场,围绕“新质生产力助力农业现代化”主题展开调

- 07-21 关注:1

- 鲁疆相连传薪火 青春聚力护童安——山东理工大学“蔚梦疆来”实践

- 07-21 关注:1

- “蔚梦疆来”实践团:在红旗下播种担当,在实践中焕发新颜

- 07-21 关注:1

- 曲阜师大“东旅宫队”扎根社区:用专业辅导点亮暑期学习时光

- 曲阜师大“东旅宫队”志愿者走进东营南郊花园社区,通过针对性的暑期课业辅导和学玩结合的方式,为小学生们点亮假期学习时光。

- 07-21 关注:1

- 探索温州规划馆:智慧展示城市未来

- 07-21 关注:3

- 科技兴农促发展 生态富民助振兴——青岛农业大学“虫鸣”团队社会

- 07-20 关注:6