大学生新闻网,大学生新闻发布平台

“E”心筑梦,业海飞扬 | 电子研学实践队暑期社会实践活动纪实

为深化产教融合,促进校企协同育人,拓宽研究生就业视野,江苏海洋大学电子工程学院电子研学实践队于7月上旬开展了以“‘E’心筑梦,业海飞扬”为主题的系列暑期社会实践活动。实践队通过走进企业实地参观、与行业精英交流、访谈优秀毕业生及实习生等多种形式,为研究生搭建了了解行业前沿、对接就业需求的重要平台,助力培养适应产业发展的高素质电子工程人才。

在谢总监的带领下,实践队参观了传感器研发区域,深入了解发动机压力传感器、底盘悬架传感器等产品的技术原理,以及其在智能驾驶、节能减排等领域的创新应用。作为汽车电子领域的标杆企业,大陆汽车电子在传感器研发,尤其是新能源汽车底盘传感器领域的显著成果,让队员们对汽车电子行业的技术迭代有了直观认知。

为精准对接就业需求,团队还邀请企业填写招聘情况调查表,涵盖专业技能要求、职业发展通道等核心信息,为研究生职业规划提供参考。

参观中,队员们近距离观摩芯片成品,深入了解芯片在各领域的应用,直观感受到半导体制造的精密度与复杂性。陈天骏结合行业经验分析了芯片行业发展趋势和人才需求,他强调:“在半导体这个技术密集型行业,持续学习能力比单一的专业知识更为重要。研究生阶段培养的自主学习和问题解决能力,将是未来职业发展的核心竞争力。”活动最后,企业还就毕业生关心的职业发展路径、岗位能力要求等问题提供了详细解答和针对性指导。

王祖驰带领队员“云参观”了芯片封装测试实验室,详细讲解了从元器件到最终封装的完整流程,以及企业在模拟信号处理、传感器集成方面的创新成果。他强调:“青年科技人才应始终坚持探索创新的精神,把科研热情转化为技术突破的动力,在实践中提升工程素养,为中国的事业贡献力量。”团队还通过企业填写的招聘调查表,进一步了解了高层次电子信息类人才的需求标准。

唐锦泽介绍了公司专注于模拟集成电路设计的业务方向,以及自身负责的电路结构设计、版图布局、仿真优化等工作内容。他结合求职经历,从简历制作、岗位筛选到面试技巧、项目展示,为学弟学妹提供了实用建议,并强调:“研究生阶段不仅是提升学术能力的关键时期,更是锻炼独立思考、问题解决和沟通协作能力的重要平台。”

针对模拟IC设计岗位的特点,唐锦泽坦言:“这是一个需要长期积累和持续学习的领域,研究生期间扎实的专业训练和严谨的科研态度,是快速适应岗位的基础。”他还就职业发展路径、晋升机制、工作生活平衡等问题与队员深入交流,肯定了学院课程体系、导师指导及就业平台对学生成长的助力。

“课堂学习打下了扎实的专业基础,而实习则让我第一次真正站在工程师的角度思考问题、解决问题。”路佳伟谈到,实习初期虽有紧张,但在团队指导下逐渐建立工程信心,也深刻体会到沟通协调在团队合作中的重要性。

他建议学弟学妹在校期间积极参与科研和工程实践,提前了解企业需求,针对性提升软硬实力,并强调:“无论从事研发还是管理,独立思考能力和持续学习能力都是核心竞争力。”

活动不仅为校企双方在人才培养、科研合作等方面探索了新空间,也为学院优化人才培养方案、构建高质量就业服务体系提供了实践依据。未来,电子工程学院将持续推进产教融合,拓展实践平台,为培养适应产业需求的高素质电子信息类人才提供有力支撑,助力学生实现从“校园人”到“职场人”的平稳过渡。

企业走访:近距离触摸行业前沿

走进大陆汽车电子(连云港)有限公司

作为系列活动的首站,实践队来到大陆汽车电子(连云港)有限公司。公司技术总监谢春旭热情接待了团队,详细介绍了企业发展历程与核心业务,并强调:“研究生应秉持自立自强的科研精神,将严谨态度融入工作生活,为职业发展夯实基础。”在谢总监的带领下,实践队参观了传感器研发区域,深入了解发动机压力传感器、底盘悬架传感器等产品的技术原理,以及其在智能驾驶、节能减排等领域的创新应用。作为汽车电子领域的标杆企业,大陆汽车电子在传感器研发,尤其是新能源汽车底盘传感器领域的显著成果,让队员们对汽车电子行业的技术迭代有了直观认知。

为精准对接就业需求,团队还邀请企业填写招聘情况调查表,涵盖专业技能要求、职业发展通道等核心信息,为研究生职业规划提供参考。

探访连云港致欣电子有限公司

实践队走进专注于芯片设计与制造的高新技术企业——连云港致欣电子有限公司。公司负责人陈天骏通过企业介绍与实地参观相结合的方式,系统展示了企业发展历程、芯片研发技术及完整生产流程。参观中,队员们近距离观摩芯片成品,深入了解芯片在各领域的应用,直观感受到半导体制造的精密度与复杂性。陈天骏结合行业经验分析了芯片行业发展趋势和人才需求,他强调:“在半导体这个技术密集型行业,持续学习能力比单一的专业知识更为重要。研究生阶段培养的自主学习和问题解决能力,将是未来职业发展的核心竞争力。”活动最后,企业还就毕业生关心的职业发展路径、岗位能力要求等问题提供了详细解答和针对性指导。

连线苏州贝克微电子股份有限公司

实践队与苏州贝克微电子股份有限公司开展线上交流。公司代表王祖驰介绍了企业在高端模拟芯片和微传感器领域的发展历程、主营业务及技术成果,其产品涵盖开关电源、充电管理芯片等,广泛应用于工控设备、汽车电子等领域。王祖驰带领队员“云参观”了芯片封装测试实验室,详细讲解了从元器件到最终封装的完整流程,以及企业在模拟信号处理、传感器集成方面的创新成果。他强调:“青年科技人才应始终坚持探索创新的精神,把科研热情转化为技术突破的动力,在实践中提升工程素养,为中国的事业贡献力量。”团队还通过企业填写的招聘调查表,进一步了解了高层次电子信息类人才的需求标准。

经验分享:从校园到职场的成长启示

优秀毕业生访谈:矽朋微电子唐锦泽的职业感悟

为跟踪人才培养效果,实践队以线上访谈形式连线2022级优秀毕业生、现任矽朋微电子(无锡)有限公司研发部模拟IC设计师唐锦泽。唐锦泽介绍了公司专注于模拟集成电路设计的业务方向,以及自身负责的电路结构设计、版图布局、仿真优化等工作内容。他结合求职经历,从简历制作、岗位筛选到面试技巧、项目展示,为学弟学妹提供了实用建议,并强调:“研究生阶段不仅是提升学术能力的关键时期,更是锻炼独立思考、问题解决和沟通协作能力的重要平台。”

针对模拟IC设计岗位的特点,唐锦泽坦言:“这是一个需要长期积累和持续学习的领域,研究生期间扎实的专业训练和严谨的科研态度,是快速适应岗位的基础。”他还就职业发展路径、晋升机制、工作生活平衡等问题与队员深入交流,肯定了学院课程体系、导师指导及就业平台对学生成长的助力。

实习生访谈:深圳维普创新科技路佳伟的实践体会

实践队同期线上访谈了正在深圳维普创新科技有限公司实习的2023级研究生路佳伟。路佳伟分享了担任硬件工程师期间参与原理图设计、PCB布线、硬件调试等工作的经历,以及从理论学习到工程实践的转化过程。“课堂学习打下了扎实的专业基础,而实习则让我第一次真正站在工程师的角度思考问题、解决问题。”路佳伟谈到,实习初期虽有紧张,但在团队指导下逐渐建立工程信心,也深刻体会到沟通协调在团队合作中的重要性。

他建议学弟学妹在校期间积极参与科研和工程实践,提前了解企业需求,针对性提升软硬实力,并强调:“无论从事研发还是管理,独立思考能力和持续学习能力都是核心竞争力。”

活动成效:深化产教融合,助力高质量就业

此次系列暑期社会实践活动,是电子工程学院推动校企协同育人的重要举措。通过企业走访,学生深入了解了汽车电子、芯片设计与制造、集成电路等行业的前沿技术和发展趋势;通过与行业精英、优秀毕业生及实习生的交流,明确了职业发展方向和能力提升重点。活动不仅为校企双方在人才培养、科研合作等方面探索了新空间,也为学院优化人才培养方案、构建高质量就业服务体系提供了实践依据。未来,电子工程学院将持续推进产教融合,拓展实践平台,为培养适应产业需求的高素质电子信息类人才提供有力支撑,助力学生实现从“校园人”到“职场人”的平稳过渡。

- 作者:大学生新闻网 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-07-25 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- “E”心筑梦,业海飞扬 | 电子研学实践队暑期社会实践活动纪实

- 07-25 关注:0

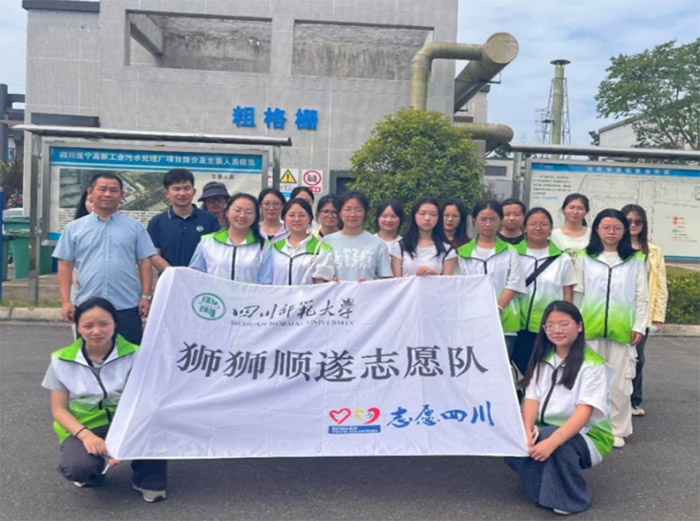

- 四川师范大学遂宁校区“狮狮顺遂志愿队”——绿色工厂篇|解码污水

- 6月20日,四川师范大学遂宁校区“狮狮顺遂志愿队”组织校区化学专业学生代表走进遂宁市高新区污水处理厂,开展了一场以“解码污水处理

- 07-25 关注:12

- 绿动未来 碳迹可寻-----四川师范大学 “狮狮顺遂志愿队”开展低碳

- 2025年5月20日,四川师范大学遂宁校区“狮狮顺遂志愿队”在遂宁市河东新区紫竹路小学校组织开展了一场“绿动未来碳迹可寻”低碳主题宣

- 07-25 关注:10

- 山东大学学生唐仲英爱心社2025商河“梦之翼”夏令营开展“红歌合

- 7月23日下午,山东大学学生唐仲英爱心社商河“梦之翼”夏令营在商河县滨河实验学校开展“红歌合唱”特色活动。学员与教员们共同歌唱《

- 07-25 关注:3

- 山东大学学生唐仲英爱心社2025商河“梦之翼”夏令营顺利推进

- 7月15日,山东大学学生唐仲英爱心社2025商河“梦之翼”夏令营正式进入课程教学阶段,迎来充满活力的开课首日。

- 07-25 关注:2

- 聚梦绘星团队环湖毅行,共同传递关爱力量

- 嘉兴大学平湖师范学院聚梦绘星团队(成员以小学教育、学前教育专业学生为主),为加深公众对孤独症儿童的科学认知、传递理解关爱理念,

- 07-25 关注:3

- “语”你同行,再续新章:马鞍山学院推普团再赴龙潭古寨,续写推

- 07-24 关注:20

- 郑大学子深入医院调研,为辅助生殖技术发展注入青年力量

- 07-24 关注:9