大学生新闻网,大学生新闻发布平台

烟台大学“啄木鸟”社区实践队赴烟台市青少年宫开展小牛顿实验活动

科普教育与公益实践相结合,服务社区,共筑未来

为响应团中央大学生社区实践计划以及省、市“百万大学生进社区”社会实践工作安排,同时促进少年儿童亲近科学、喜欢科学,在亲身体验中感受科学的乐趣,烟台大学“啄木鸟”社区实践队于7月25日赴烟台市青少年宫开展了以“生活中常见现象背后的科学原理”为主题的“小牛顿课堂”趣味科普实践活动。一:「海底火山喷发」:在家就能造火山!

材料准备:食用油、水、透明瓶、色素、泡腾片——厨房就能凑齐!

志愿者为孩子们揭开“火山喷发”现象的神秘面纱,此现象是由于泡腾片释放二氧化碳,密度差让“岩浆”上浮,气泡破裂后又回落,模拟真实火山喷发。孩子们在这个过程不仅能感受到科学的乐趣,还可以学到科学知识。

材料准备:准备一个浅盘子、一瓶全脂牛奶、一瓶洗洁精、几种食用色素(如红色、黄色和蓝色)以及一根棉签。

志愿者通过边讲解边手把手教授孩子们做实验,解释其原由为洗洁精打破牛奶表面张力,马兰戈尼效应让色素“跑”起来,形成这一美丽地科学现象。

三:「水球漂浮之谜」:冷热水中的浮沉魔术!

材料准备:一杯冷水,一杯热水,两个小水球,两个玻璃杯。

此次活动的开展,不仅丰富了小朋友们的周末生活,放松了孩子们的身心,让孩子们在实验中学到了与化学反应和表面张力等相关的知识,同时还激发了小朋友们对自然现象探索的兴趣以及对物理知识的兴趣,增强思考和实践能力。

本次“小牛顿”实验活动进一步帮助大学生志愿者们更好地融入社会、服务社会。接下来,学院将继续开展此类活动,结合专业特色,激发小朋友们的创新意识,为培养更多具有创新精神和实践能力的科技人才贡献青春力量。今后,烟台大学“啄木鸟”社区实践队将继续开展少儿科普活动,将科学知识普及到更多社区和学校,助力少年儿童健康成长。

联系方式:“烟台大学“啄木鸟”社区实践队”

负责人:赵嘉诚

- 作者:烟台大学“啄木鸟”社区实践队 来源:烟台大学“啄木鸟”社区实践队

- 发布时间:2025-07-27 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 科技研学,逐梦强国|萤火星空&龙泉社区携暑期托管班全体学生赴鸿

- 7月23日,武汉晴川学院萤火星空志愿服务团携手龙泉社区,组织暑期托管班近30名小学生走进鸿蒙生态(武汉)创新中心,开展了一场以“科

- 07-27 关注:0

- 烟台大学“啄木鸟”社区实践队赴烟台市青少年宫开展小牛顿实验活

- 烟台大学“啄木鸟”社区实践队于7月25日赴烟台市青少年宫开展了以“生活中常见现象背后的科学原理”为主题的“小牛顿课堂”趣味科普实

- 07-27 关注:6

- 科技赋能电力运维,广铁睿巡公司“飞天猫”系列无人机开启智能巡

- 07-27 关注:2

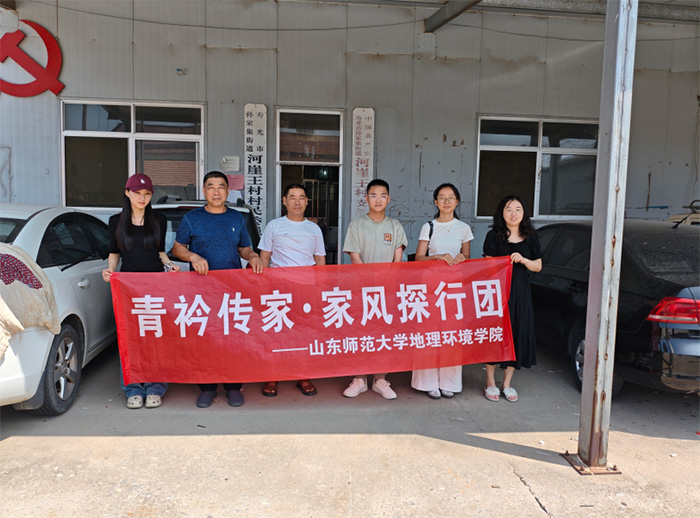

- “青衿传家探行齐鲁,家风浸润乡土中国”——青衿传家・家

- 山东师范大学地理与环境学院“青衿传家・家风探行团”于7月12日赴潍坊寿光市河崖王村,开展了主题为“寻找良好家风家训”的社会

- 07-27 关注:6

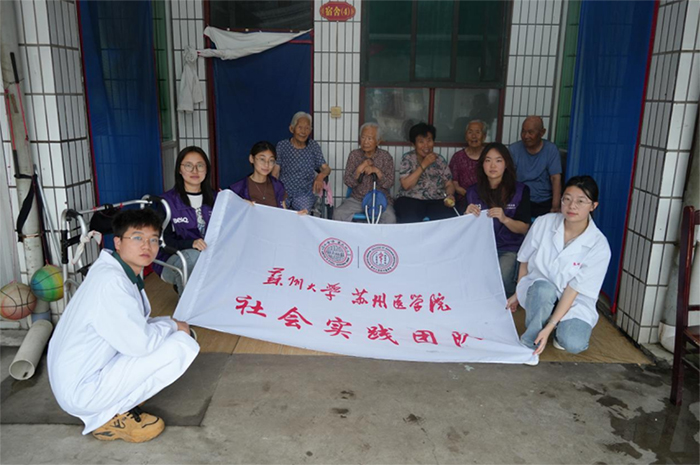

- 白衣执甲护银龄,虹桥连心映晚晴

- 7月20日与21日,苏州大学苏州医学院“欣长征·彩虹行”暑期社会实践团先后走进当地孝贤敬老院与社区广场,开展了便民血压测量志愿活动

- 07-27 关注:4

- 山东大学护理与康复学院“溯源百廿承烛光”社会实践队|山东大学史

- 7月26日,一场别开生面的山东大学校史宣传活动在哈工研学(山东)基地展开,为孩子们带来了一场穿越时空的对话.

- 07-27 关注:3

- 线上共话养老事,网格守护暖夕阳

- 07-27 关注:7

- 承长安薪火,筑未来通途| 长安大学实践队赴龙门大桥:访校友情谊

- 7月25日,长安大学"融产教·砺红心·筑通途"暑期社会实践队赴广西欣港交通投资有限公司调研。实践队与公司领导及校友座谈交流,并实地

- 07-26 关注:10