大学生新闻网,大学生新闻发布平台

中国地质大学(武汉)“精媖建功”团队赴浙鲁两地调研探寻巾帼共富工坊助力乡村振兴新路径

在乡村全面振兴战略深入推进的背景下,农村妇女作为乡村发展的重要力量,其就地就近就业问题备受关注。2025年7月3日至17日,中国地质大学(武汉)马克思主义学院“精媖建功”暑期实践团先后赴浙江省丽水市遂昌县、金华市武义县与山东省威海市,通过实地走访、深度访谈、问卷调查等方式,对两地数十家巾帼共富工坊展开调研,系统探寻农村妇女就业增收与乡村振兴的融合路径,收获了丰富的实践经验与鲜活案例。

浙江调研:多元工坊激活山区“她力量”

浙江作为共富工坊的创新实践高地,其山区县与平原乡村的差异化探索为团队提供了多元样本。

在丽水市遂昌县,团队走访了红弟、鸿运服饰、俊隆雨具等多家巾帼共富工坊,发现“来料加工”成为带动妇女就业的核心模式。

图二:团队成员采访浙江省遂昌县妇联黄主席

腾龙小区工坊引入龙头企业,配套“妇儿驿站”解决职工子女托管问题,实现“接送孩子与挣钱两不误”;紫红绣花工坊从代加工转型自产自销,让“针线活”串起家庭与生计的平衡;遂昌县小畲味生态农产品有限公司整合本地农特产品,既助力村集体年增收,又为妇女提供包装、直播等岗位,为就业提供可持续支撑。

在金华市武义县,团队探访了四类特色共富工坊。十里荷花共富工坊依托唐朝贡莲资源,产莲期吸纳六七十岁女工,既解决闲置劳动力问题,又助销村民滞销莲子;桃气满满巾帼共富工坊通过“线上直播+线下采摘”模式,让大龄妇女季节性务工增收,还带动乡村旅游;有机国药共富工坊带动中老年女性参与灵芝、石斛种植,年产值超1亿元;爱心港湾共富工坊则聚焦残疾妇女就业,通过简单玩具加工实现稳定收入,显著改善其精神面貌。

威海实践:模式创新撑起“半边天”

山东省威海市的探索则展现了从车间加工到多元创业的转型活力,凸显对妇女多重身份的尊重与赋能。

荣成市巾帼创客圆梦基地是电商赋能的典型,该基地累计培训近4000名农村妇女,带动千名妇女通过推广地方特产增收。荣成市小雅编织大姐工坊以“灵活就业+公益品牌”模式,不仅帮扶自闭症儿童妈妈,更通过国庆绣国旗等活动,让非遗钩织技艺走进大众视野。

调研启示:巾帼力量绘就共富图景

此次浙鲁两地调研中,“精媖建功”团队见证了巾帼共富工坊的多元实践:从浙江山区的来料加工、生态农业,到威海的电商直播、灵活就业,各地均以“就近便利、技能适配、兼顾家庭”为核心,让农村妇女在增收的同时实现自我价值。

调研实践表明,当巾帼力量与产业发展深度融合,不仅能激活乡村内生动力,更能让乡村振兴的画卷绽放“她力量”的绚烂光彩。之后,团队将系统梳理两地经验,为推动巾帼共富工坊可持续发展、拓宽农村妇女就业路径贡献智慧。

浙江调研:多元工坊激活山区“她力量”

浙江作为共富工坊的创新实践高地,其山区县与平原乡村的差异化探索为团队提供了多元样本。

在丽水市遂昌县,团队走访了红弟、鸿运服饰、俊隆雨具等多家巾帼共富工坊,发现“来料加工”成为带动妇女就业的核心模式。

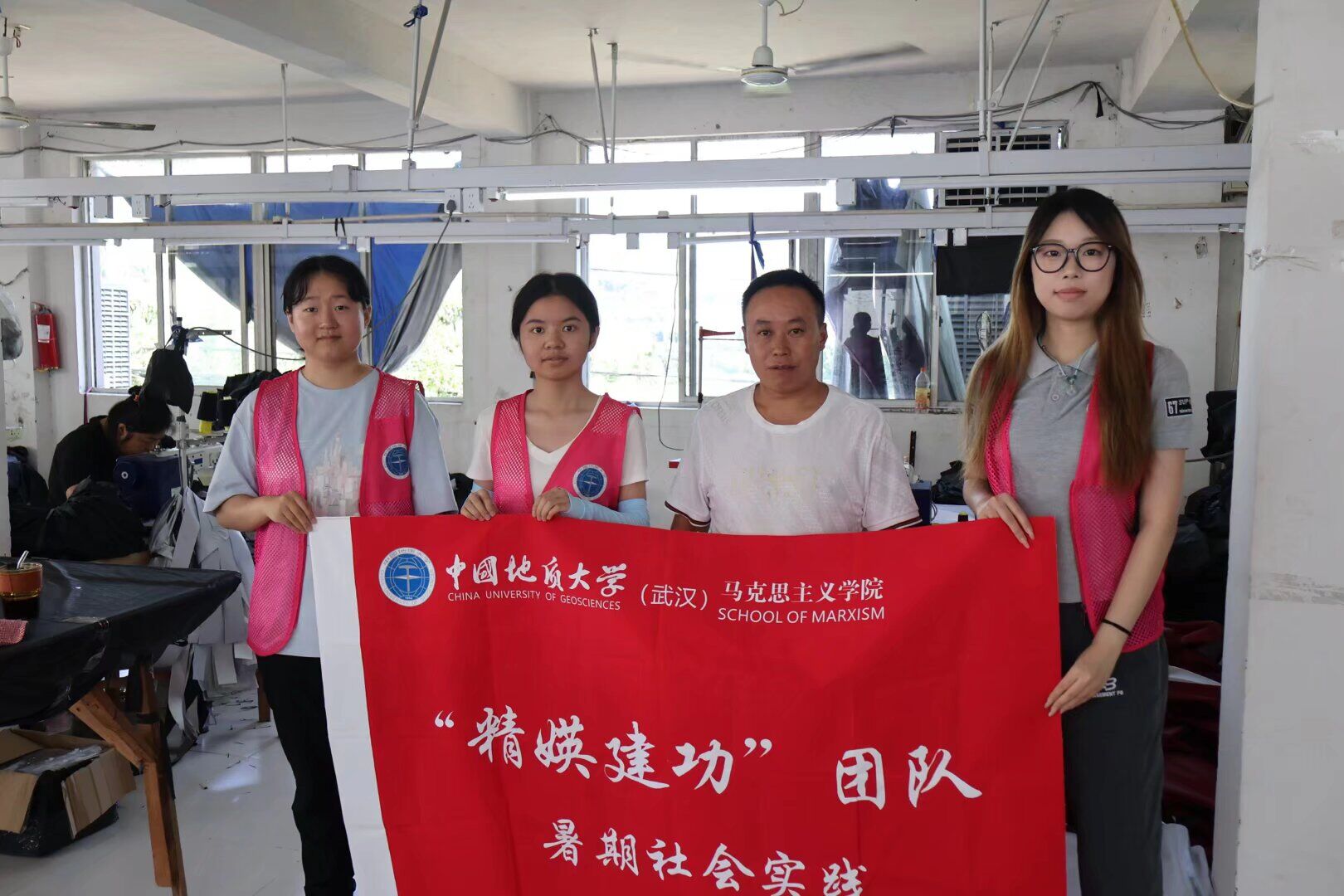

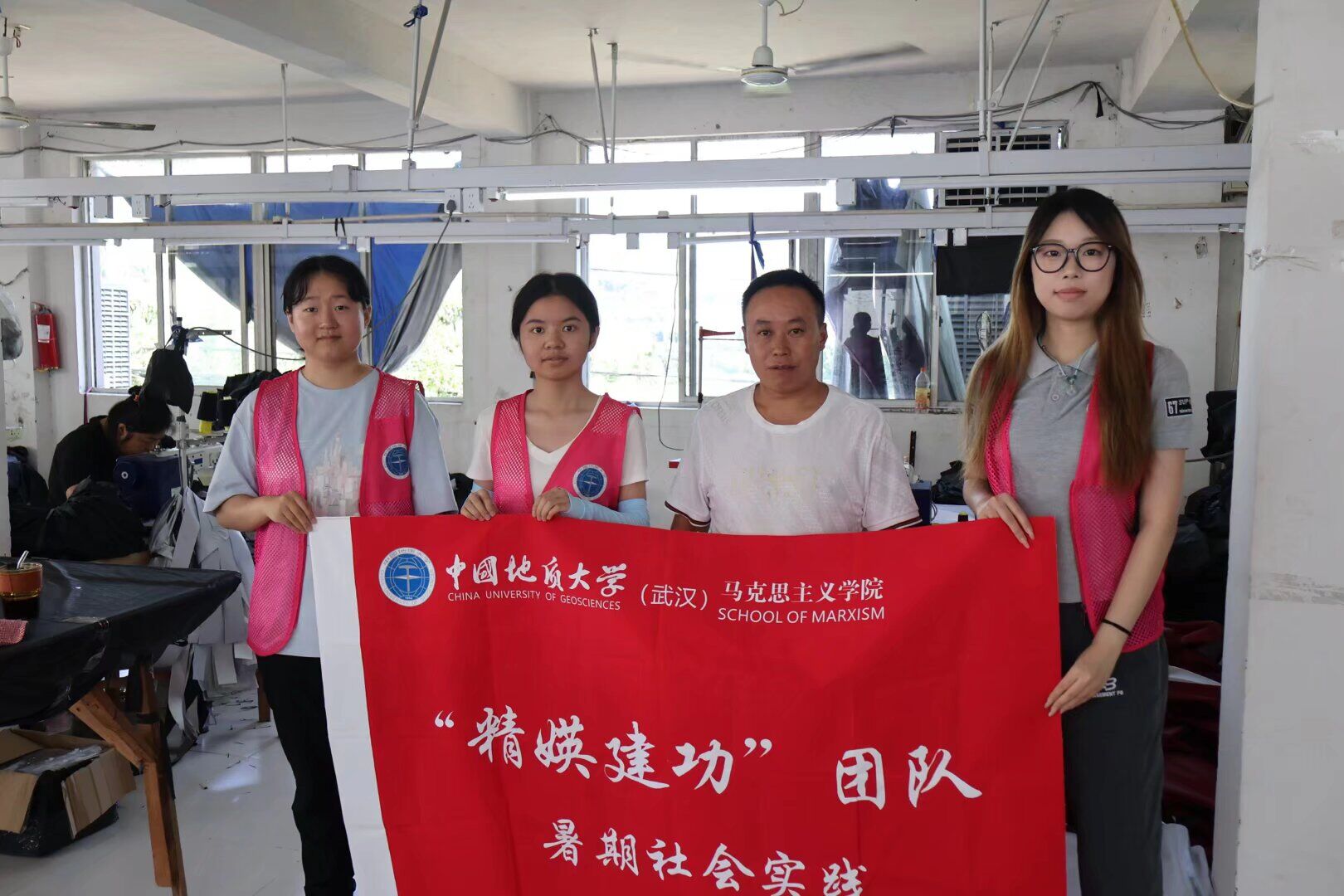

图一:团队成员与遂昌县俊隆雨具巾帼共富工坊负责人合照

当地妇联以政策扶持为抓手,推动28家巾帼共富工坊落地,带动超千名妇女就业,人均月增收约2000元。

图二:团队成员采访浙江省遂昌县妇联黄主席

在金华市武义县,团队探访了四类特色共富工坊。十里荷花共富工坊依托唐朝贡莲资源,产莲期吸纳六七十岁女工,既解决闲置劳动力问题,又助销村民滞销莲子;桃气满满巾帼共富工坊通过“线上直播+线下采摘”模式,让大龄妇女季节性务工增收,还带动乡村旅游;有机国药共富工坊带动中老年女性参与灵芝、石斛种植,年产值超1亿元;爱心港湾共富工坊则聚焦残疾妇女就业,通过简单玩具加工实现稳定收入,显著改善其精神面貌。

图三:后陶村农业开发工坊负责人讲解运行模式

此外,武义坦洪产业园直播间共富工坊与俞源乡后陶村农业开发工坊,为留守妇女提供灵活岗位,成为连接家庭与增收的重要纽带。威海实践:模式创新撑起“半边天”

山东省威海市的探索则展现了从车间加工到多元创业的转型活力,凸显对妇女多重身份的尊重与赋能。

荣成市巾帼创客圆梦基地是电商赋能的典型,该基地累计培训近4000名农村妇女,带动千名妇女通过推广地方特产增收。荣成市小雅编织大姐工坊以“灵活就业+公益品牌”模式,不仅帮扶自闭症儿童妈妈,更通过国庆绣国旗等活动,让非遗钩织技艺走进大众视野。

图四:荣成市小雅编织大姐工坊为团队成员介绍产品

文登区善品服装厂采用“总厂+村级加工点”模式,设5个乡下加工点,让妇女骑车10分钟即可上班;花饽饽基地以电商渠道拓展传统美食市场,带动周边农户与妇女共同致富;花田熊儿童健康管理公司内设儿童房、灵活排班,方便带娃妈妈就业;泽睿休闲农场女创业者带动年轻人返乡,以新技术提升农产品质……这些实践均尊重妇女“母亲”“创业者”的多重身份,让政策与企业服务贴合需求。调研启示:巾帼力量绘就共富图景

此次浙鲁两地调研中,“精媖建功”团队见证了巾帼共富工坊的多元实践:从浙江山区的来料加工、生态农业,到威海的电商直播、灵活就业,各地均以“就近便利、技能适配、兼顾家庭”为核心,让农村妇女在增收的同时实现自我价值。

调研实践表明,当巾帼力量与产业发展深度融合,不仅能激活乡村内生动力,更能让乡村振兴的画卷绽放“她力量”的绚烂光彩。之后,团队将系统梳理两地经验,为推动巾帼共富工坊可持续发展、拓宽农村妇女就业路径贡献智慧。

- 来源:中国地质大学(武汉)马克思主义学院“精媖建功”团队

- 发布时间:2025-08-04 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

社会实践活动推荐

- "仁心越千嶂,义疗护万家"暑期社会实践服务队赴保定开展高血压防治专项行动

- 08-04 关注:0

- 中国地质大学(武汉)“精媖建功”团队赴浙鲁两地调研探寻巾帼共富工坊助力乡村振兴新

- 在乡村全面振兴战略背景下,农村妇女作为乡村社会经济发展的重要主体,其就业行为既是实现人力资本增值的关键路径,也是激活乡村内生动

- 08-04 关注:0

- 当青春邂逅夕阳,盐师学子敬老院书写篇章

- 盐城师范学院人工智能学院“智慧桥梁,青春灯塔”志愿服务实践团走进古绛敬老院,开展关爱老人志愿活动。

- 08-04 关注:10

- 开封非遗之旅:探寻木版年画与泥咕咕,绽放中华文化魅力

- 08-04 关注:3

- 山东大学南丁格尔笃学尚行社会实践队于济南城市之光社区开展儿童健康知识科普宣讲

- 2025年8月3日,山东大学南丁格尔笃学尚行社会实践队走进济南城市之光社区,为该社区的近30名小学生开展了一场别开生面的儿童常见健康知

- 08-04 关注:2

社会实践活动热点