大学生新闻网,大学生新闻发布平台

南京审计大学巷火研行调研队:探寻红色根脉,解码文化赋能乡村振兴新路径

2025年8月21日到8月29日,南京审计大学巷火研行调研队赴南京市溧水区李巷村开展社会实践调研。此次实践活动紧紧围绕党的十八大以来进一步“深化农村改革,扎实推进乡村振兴”的重要指示,旨在探索实现乡村振兴的多元路径,并通过李巷村实地调研,深入挖掘红色文化在赋能乡村振兴中的潜在力量,并通过实地调研、问卷调查、访谈等形成了一系列具有推广价值的红色文化赋能乡村振兴成果。

烽火映初心,浩气勇长存:实地寻访红色李巷

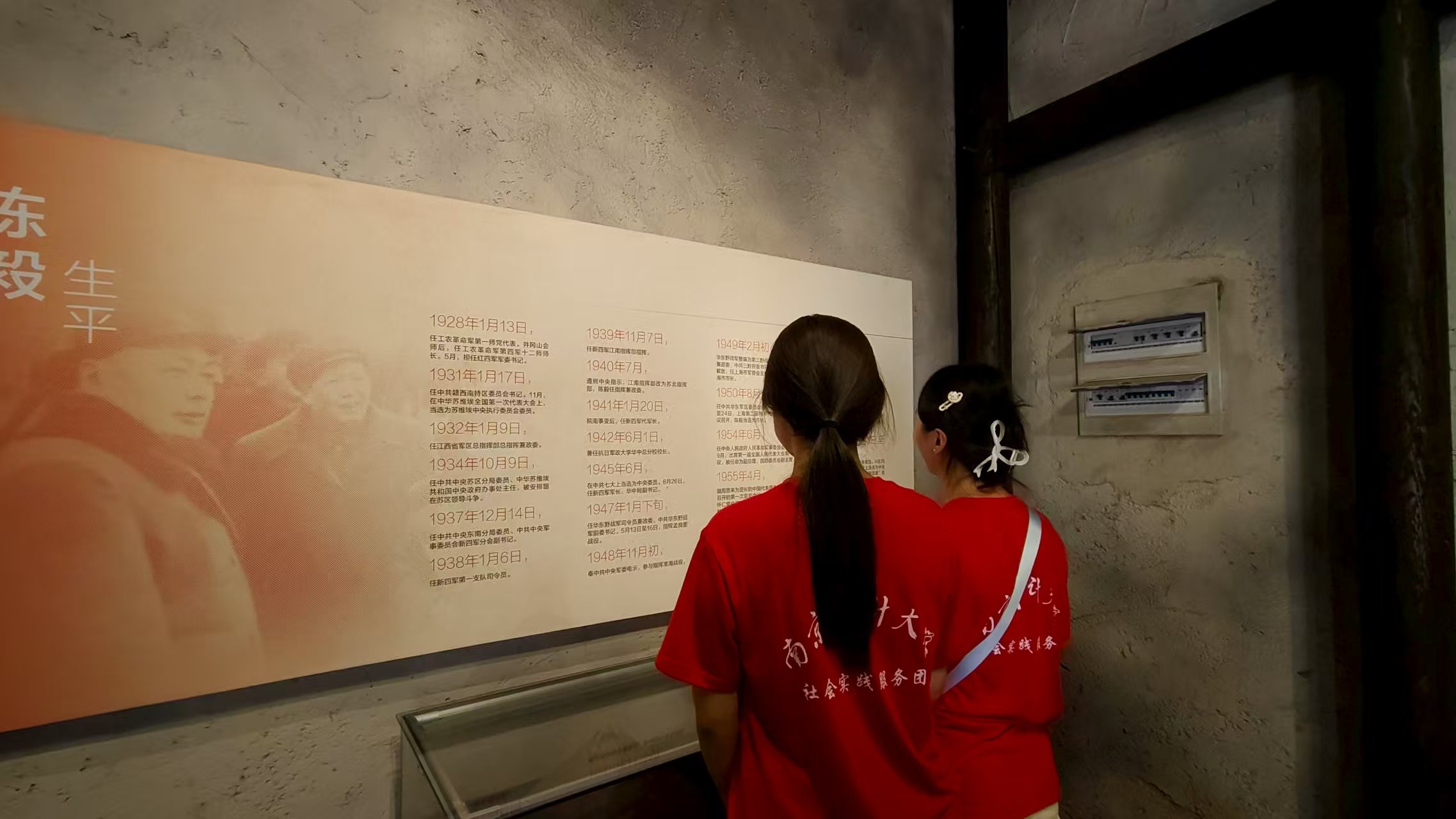

为全面了解李巷,切实把握李巷红色文化现存状况,成员们满怀崇敬之心,走进了南京李巷抗日旧址群,一场与革命历史的深度对话,缓缓展开。抗日旧址群,一场与革命历史的深度对话,缓缓展开。

推开故居斑驳的木门,时光仿佛回溯到抗日战争年代。这座典型的苏南民居曾是新四军开展敌后工作的重要场所。团队还能看到陈毅伏案在桌上完成重要的战事布局的场景。墙上悬挂的旧地图,密密麻麻标注着苏南抗日根据地的联络点,李巷恰是其中最耀眼的“红色枢纽”。

深访实情民意,感知发展脉搏:开展深度访谈

来到李巷的第二天,调研队的队员分头行动去采访村民与商户,通过问卷调查、访谈等方式了解李巷当下的发展状况。

调研队针对农家餐厅经营者设计并发放份问卷,覆盖了李巷核心景区周边的餐饮经营户。这些餐厅多由村民自建房屋改造,自己经营,规模小但烟火气十足。

问卷数据显示,大多餐厅经营时间超过5年,菜品以“农家菜”为主打,手抓鸡、时令野菜、自家腌制的咸肉等因“食材新鲜、有儿时味道”成为游客最常点的招牌菜。但谈及经营状况,超一半的经营者勾选了“季节差异明显”。“春天和秋天忙得脚打后脑勺,冬天冷冷清清,房租、水电还得照交。”一位经营了8年农家乐的阿姨坦言,“淡季时想多招几个帮手也请不起,旺季巴不得多几只手。”此外,超半数餐厅提到“营销手段单一”,仅依靠游客口口相传,缺乏主动有效的线上线下营销手段,“很多散客不知道我们这有地道的农家菜”。

除了商户,调研队还与村民进行了深度交谈,包括农家乐经营者、农产品种植户、退休老党员和带孙辈的老人。他们的讲述里,既有对红色李巷发展的自豪,也有对“更美好生活”的具体期待。

“红色是我们的根,但光靠‘看旧房子’留不住年轻人”一位在李巷从小长大的大爷说到,提起这段历史,老人眼睛发亮,“这些年政府把老房子修得很好看,还建了新四军馆,带孩子来参观的干部、学生一批接一批,我们打心底里骄傲。”同时他也提及“游客近年越发减少,来的大多是单位组织的团队,或者学校带学生来上课,普通小游客来得少。”另一位年轻村民也补充:“我们这的红色故事很感人,但讲故事的方式有点‘老’——就是带游客看旧家具、听讲解员念稿子。要是能有像别的红色景点那样的‘沉浸式演出’,或者让游客自己当‘小战士’演剧本杀,肯定更有意思。”

“红色是我们的根,但光靠‘看旧房子’留不住年轻人”一位在李巷从小长大的大爷说到,提起这段历史,老人眼睛发亮,“这些年政府把老房子修得很好看,还建了新四军馆,带孩子来参观的干部、学生一批接一批,我们打心底里骄傲。”同时他也提及“游客近年越发减少,来的大多是单位组织的团队,或者学校带学生来上课,普通小游客来得少。”另一位年轻村民也补充:“我们这的红色故事很感人,但讲故事的方式有点‘老’——就是带游客看旧家具、听讲解员念稿子。要是能有像别的红色景点那样的‘沉浸式演出’,或者让游客自己当‘小战士’演剧本杀,肯定更有意思。”李巷忆峥嵘,红色耀李巷:多维度宣传李巷

在充分的调研以后,团队发现,大部分村民和经营者都对李巷未来的发展充满信心,在回答是否愿意用新媒体、互联网技术促进李巷“新发展”时,大部分经营者选择了“非常愿意,但力不从心”。团队决定为宣传李巷贡献自己的一份力量。8.24团队分组分别进行了海报制作、文稿撰写、视频拍摄工作。团队期待为李巷的宣传贡献自己的力量。

8.25团队分三组完成了对李巷的全场馆讲解视频录制,巷火研行队期待用自己的行动让红色基因绽放更加绚丽的光彩,也希望通过团队的力量深度挖掘红色文化在赋能乡村振兴的无穷潜力!

- 来源:巷火研行调研队

- 发布时间:2025-08-25 阅读:

社会实践活动推荐

- 南京师范大学泰州学院红石榴志愿队赴河北开展民族语言文化传承实践活动

- 08-26 关注:3

- 安财学子赴沈圩志愿服务,童创空间点亮七彩暑期

- 七彩假期志愿服务

- 08-26 关注:4

- 安财学子情暖沈圩,七彩假期织就童梦成长锦缎

- 七彩假期志愿服务

- 08-26 关注:3

- 石榴同心·民族同行暑期社会实践团队在苗族文化调研活动 中探索双语传承与文化符号的乡

- 08-25 关注:2

- 广东白云学院侨都赋能实践团:探寻碉楼记忆,助力乡村振兴

- 在广袤的乡村土地上,一座座碉楼静静矗立,它们承载着历史的记忆,也见证着新时代的变迁。近日,广东白云学院侨都赋能实践团深入开平市

- 08-25 关注:2

- 扫一扫 分享悦读 ➤

- 扫码可以分享到微信 qq朋友圈

社会实践活动热点