瓯越方言寻声团:对温州和绍兴两地方言的调研

绍兴组

导语

2025年8月,在普通话普及率已超80%的当下,东南大学“方言文化传承”社会实践团队的师生们走进浙江绍兴,探访越剧博物馆。在这里,他们不仅领略了越剧艺术的独特魅力,更深入探究了越剧与绍兴方言之间千丝万缕的深层联系,完成了一次跨越百年的方言文化溯源之旅。

图1 实践团绍兴组成员在馆外合影

01 从“沿门唱书”到舞台华章:越剧的方言基因

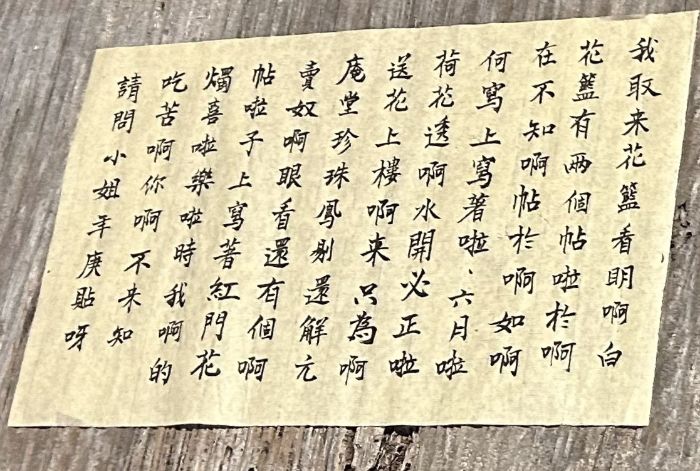

越剧,这一从浙江乡村田头走出的艺术,其根源深深植于绍兴方言的土壤之中。百年前,艺人肩挎行头,以“沿门唱书”的形式在乡间即兴清唱,一句“南货老板家大财,金银财宝浪进去!”生动刻画了绍兴方言的质朴与机敏。正是这种带着泥土芬芳和市井烟火气的“话头”,为越剧的诞生织就了最初的声腔底布。

正如方言学家所言,“戏曲韵白是方言的化石层”。在博物馆里,团队成员聆听着越剧《梁祝》中的经典唱段,发现“衣裳”的绍兴方言发音(“yī-shāng”)与普通话(“yī-shang”)截然不同,这正是“嵊州官话”作为舞台语的独特印记,它融合了嵊州方言与苏州官话,成为珍贵的语言“活化石”。

图2 越剧唱词稿

02 名伶与流派:方言塑造艺术灵魂

越剧艺术的辉煌离不开一代代名伶的开拓与创新。从开创女子越剧的“名旦三花”到“越剧十姐妹”,如袁雪芬、尹桂芳等宗师,她们的艺术魅力都深深扎根于绍兴方言的声调与韵味。各派唱腔的抑扬顿挫、情感表达,都通过方言独特的语调和发声特点来传递,形成了独特的地域美学标识。

在博物馆,团队成员们请馆内专业讲解员为我们讲解越剧发展历史及代表人物,施银花穿过的五彩鳞形蟒袍让大家深受震撼。这件华服不仅见证了女子越剧的兴盛,更无声地诉说着施银花在方言声腔上的革命性贡献——她于1925年创造出清丽婉转的“四工调”,极大地丰富了越剧音乐的感染力,也为女子科班的大发展奠定了基石。

图3 馆内讲解员为我们讲解

图4 施银花的五彩鳞形蟒袍

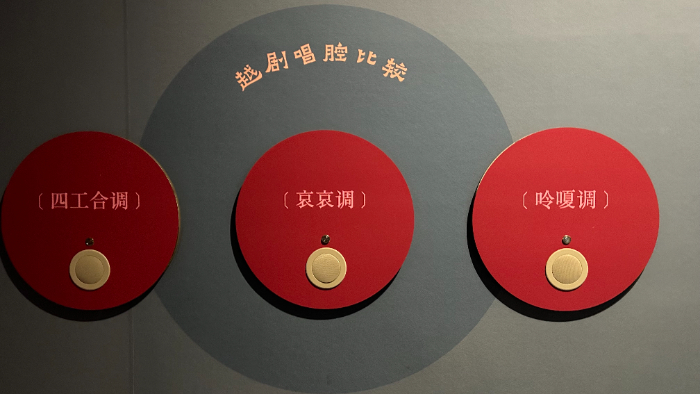

03 声纹密码:方言雕琢唱腔之魂

在博物馆的互动展区,团队成员们通过聆听“四工调”“尺调”等经典唱段,直观感受到了方言对方言的决定性影响。这些唱腔的韵味之魂,正是绍兴方言的声调特点与音乐音高的结合。方言的语调如同无形的刻刀,精准地雕刻出这些唱腔特有的情感棱角和地域色彩。

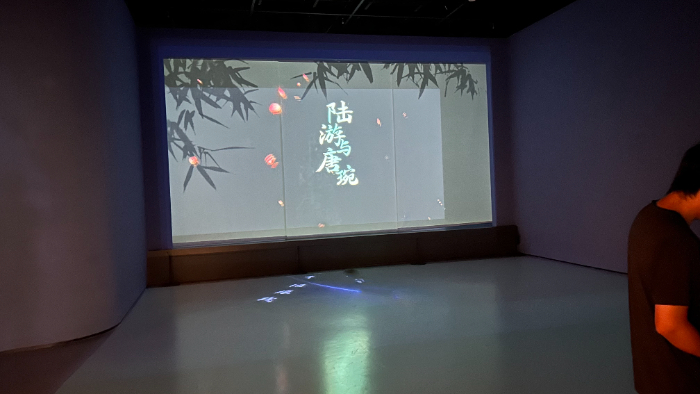

在沉浸式观影区,浙江小百花越剧团的诗化越剧代表作《陆游与唐琬》在方言字幕的衬托下,愈发凄婉动人。方言的动词“踮”比“踮起”更显小心翼翼,“定睛”的神韵也远非“仔细看”能比拟。这一刻,语言不再是交流的工具,而是艺术本身,是承载独特地域情感的精魂。

图5 实践团聆听越剧唱段

图6 越剧不同唱腔

图7 越剧代表作《陆游与唐琬》

04 守护乡音:一场没有终点的接力赛

离开越剧博物馆,师生们深刻认识到:方言的消逝,如新陈代谢般静默而不可逆转。真正的保护,不仅在于将方言标本存放在恒温展柜中,更在于唤起年轻一代的认同与传承。

正如一位团队成员所说:“守护乡音,便是守护着这片土地最隐秘而深沉的诗意与灵魂。”此次越剧博物馆之行,不仅是一次文化之旅,更是一次关于方言传承的深刻思考。它提醒我们,在时代变迁中,每一代人都肩负着传承方言、守护文化的责任。

温州组

导语

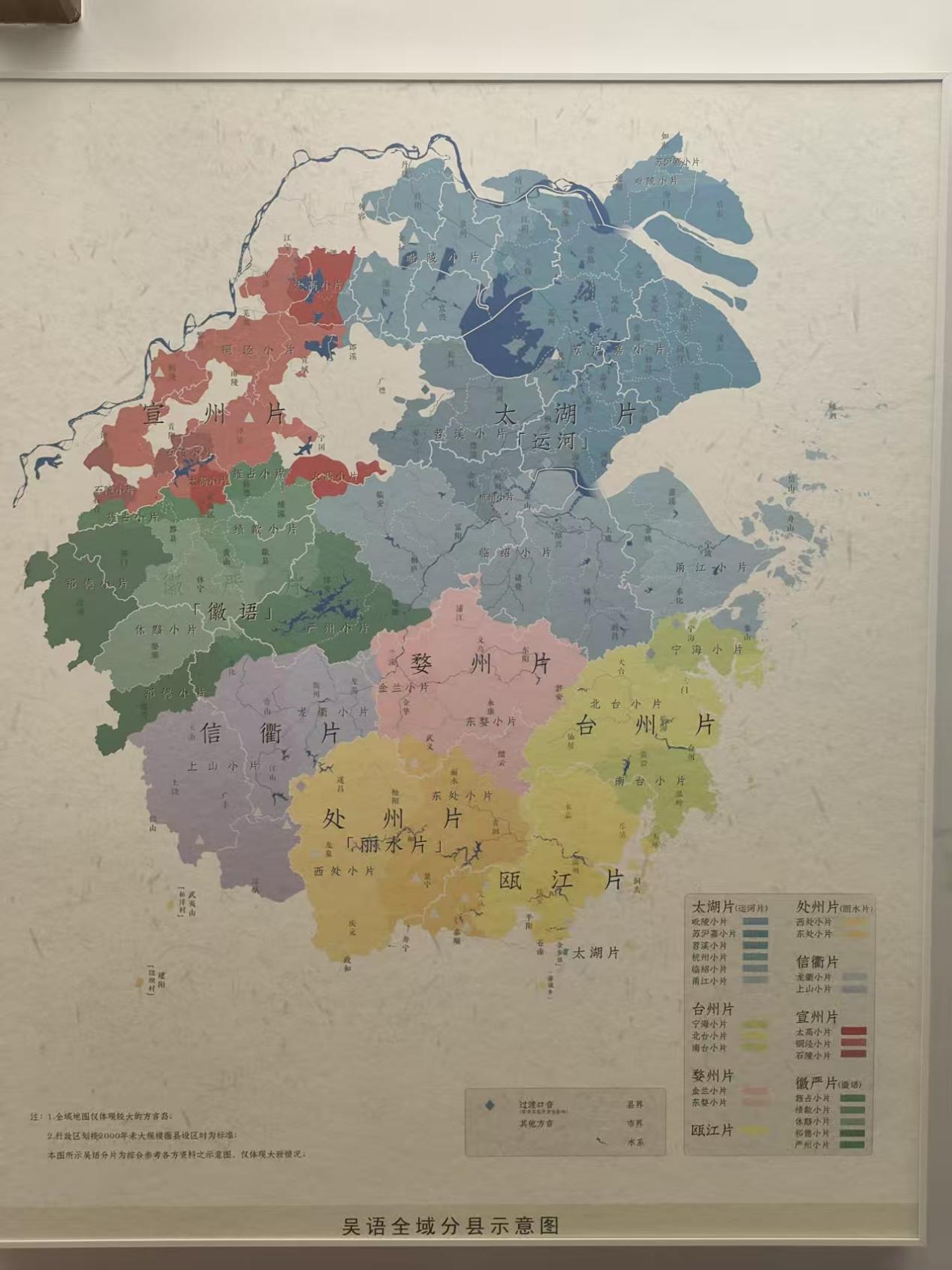

在温州,方言不再只是老一辈人的交流工具,而是通过童谣馆、方言词典和特色小吃,焕发新活力的文化载体。“天不怕,地不怕,就怕温州人讲温州话”。这句广为流传的调侃,道出了温州方言的独特与难懂。温州话有着1500年传承历史,饱含大量唐音宋韵,被誉为“人间绝唱”。近期,来自东南大学的瓯越方言寻声团温州小分队来到浙江温州开展主题为“语你同行,浙里乡音寻觅计划”的社会实践,探寻瓯越乡音记忆与文化印记。

01 方言馆,数字化传承

实践团队首先来到了温州方言馆。温州方言馆的藏书主体是著名温籍语言学家郑张尚芳先生(1933-2018)的生前藏书。郑张先生是汉语方言学、上古汉语、汉藏语言比较等领域的权威学者。他与潘悟云先生合作构拟的 “郑张—潘”上古汉语语音系统,是目前世界上最权威的三大上古汉语构拟系统之一。他一生求知若渴,爱书成癖,其藏书是一座语言学知识的宝库,音韵、方言、语音、语法、语义、词汇、文字无所不包,甚至涉及史学、哲学、文学等诸多领域。

在这里,方言不再是枯燥的文字,而是活生生的历史脉络,是温州人的来时路。游客可以通过听筒“仙人掌”聆听温州俚语,在方言墙上按键听取词汇读音,甚至可以在录音室录制自己的方言作品。

通过对温州方言馆的深入了解与探索,实践团队不仅了解了温州话(也称瓯语)的传承历史,更增添了一份身为温州人的文化认同。

02 特色小吃,方言文化伴侣

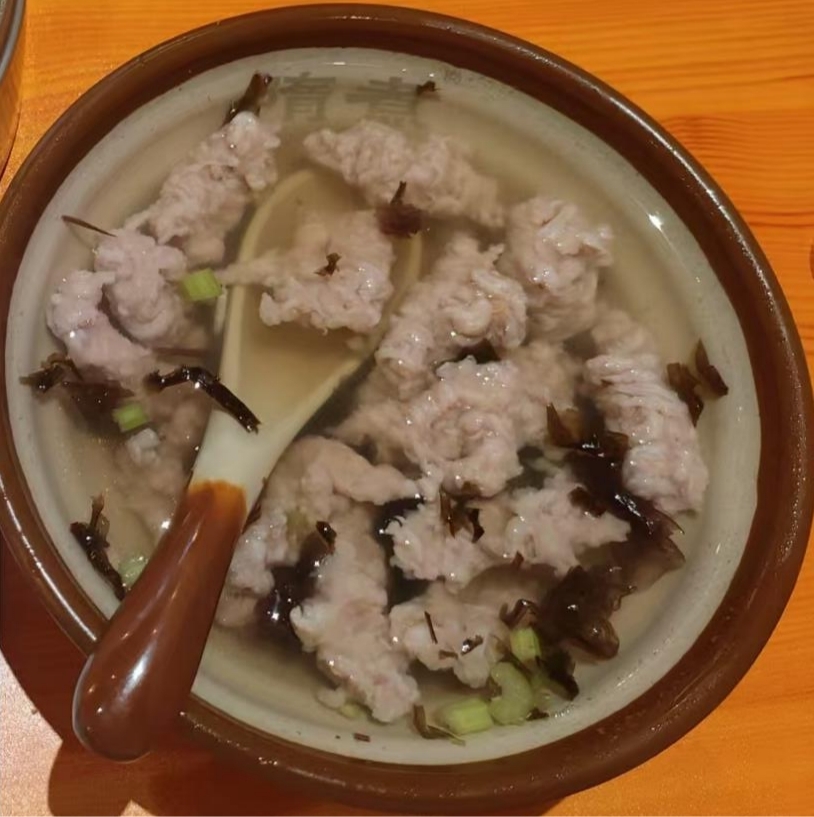

实践团队发现,温州方言的传承与当地特色小吃文化密不可分。温州瘦肉丸是风靡街头巷尾的特色小吃。

瘦肉丸源自福建肉片,因温州苍南靠近福建,两地饮食一脉相承。在苍南,猪肉丸一般煮成汤,滴几滴葱油;而牛肉丸则颜色发红,口感更筋道,常加姜丝、醋和黄辣椒。

在温州鹿城一带,瘦肉丸吃法更多样:除了煮汤,还可凉拌、爆炒。Q弹鲜香的肉丸,配上酸溜溜的醋味和清香香菜,成为一道百吃不厌的街头美味。

在结束了对方言馆的参观后,队员们来到附近的小吃店。一碗热腾腾的瘦肉丸下肚,耳边是叮叮当的童谣声。

鲜嫩Q弹的肉丸,配上紫菜、香菜和酸辣汤汁,不仅是味蕾的享受,更是乡愁的记忆。若要论记忆深刻,便离不开汤里的灯笼椒,鲜黄圆满,状似金钱,亦有金钱椒的美称。

03 深入群众,轻轨护行

温州由于独特的地质原因,无法像杭州这样的大城市一样修建地铁。于是,既能承载地铁职能,便利百姓出行,又不伤害当地地质环境的轻轨便应运而生。工作人员考虑到,轻轨是为人民服务的,自当走进人民群众。而采用轻轨出行的人群中就有温州本地的老年人。于是细心的工作人员考虑到这一点,就在原本定下的中英双语播报中再加入温州话播报,让独自出行的老人感受到一份温暖与熟悉。

04 走访调研,倾听心声

为了了解现在温州方言的传承现状,小分队前往菜市场、餐馆等地方进行调查采访。在菜市场里,一位阿姨告诉我们在日常生活中大部分都是用方言交流,但是子女只会说一些简单的词句,所以和子女交流时常说普通话。但当问及是否教子女说方言时,她无奈摇头:“在学校都说普通话,孩子不大乐意学。”

除了线下采访,实践团队还发放了线上问卷。从收回的153份问卷中我们发现30岁以下年轻人的温州方言听说能力与30岁以上人群存在较大差距。部分年轻人能听懂长辈说的温州话,但是自己却不会开口讲。虽然年轻人的温州话使用频率较低,但是大部分人仍然希望温州话能够传承下去。

通过调研发现,在日常生活中,温州本地人更习惯用方言进行交流,老一辈人安土重迁,长时间浸泡在温州方言语境下,显然对温州方言的语言能力更在行;相比之下,年轻一代由于义务教育的普及,长时间待在学校这种大规模使用普通话的场所中,语言习惯会明显偏向于使用普通话。

05 不拘高阁,继往开来

此次温州方言调查实践,不仅是一次对语言文化的探访,更是一场深刻的文化思考。温州方言不仅是交流工具,更是温州文化的重要载体——它承载着当地的民俗风情、历史记忆与地域认同,是连接温州人与故乡的情感纽带。温州方言的传承,正站在传统与现代的交汇点。它既是菜市场里老一辈人流利的乡音交谈,也是年轻人能听懂却难以开口的尴尬;既是方言馆里用科技保存的“唐音宋韵”,也是轻轨报站声中那一抹熟悉的温暖。如何让温州方言融入年轻人的日常与数字生活,是方言存续的关键。作为年轻一代,我们应当主动学习和使用方言,鼓励身边人多讲多听,用声音延续记忆,用语言传递温度。唯有让方言真正“活”在嘴边、走进生活,才能使其跨越时代,继续讲述温州的故事。

(东南大学社会实践团队供稿)

- 来源:东南大学瓯越方言寻声团

- 发布时间:2025-08-23 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 瓯越方言寻声团:对温州和绍兴两地方言的调研

- 东南大学社会实践小组瓯越方言寻声团展开对绍兴与温州两地方言的调研。团队分为两组,绍兴组通过参观越剧博物馆,探究了绍兴方言作为越

- 08-23 关注:0

- 红笺青考:传承精神谱系,践行实践调研

- 08-23 关注:1

- 长安大学学子芜湖“智造”砺剑行 融汇前沿智慧赋能“翼臂协净”新飞跃

- 为响应国家创新驱动发展战略,深植产业前沿沃土,赋能科技创新项目实战,7月22日至25日,长安大学“翼臂协净·灵犀智控”大学生暑期社

- 08-23 关注:1

- “棘”往开来,绿野生金——东农实践团依托大果沙棘助力乡村振兴

- “‘棘’往开来,绿野生金”社会实践团走进黑龙江省黑河市孙吴县,开启了一场深度探索沙棘产业的实践之旅。从沙棘展览馆的历史溯源到沙

- 08-23 关注:4

- “薪火青春” 红色实践团社会实践圆满完成

- 为深入贯彻 “学党史、强信念、跟党走” 的号召,在 2025 年暑期,由 8 位成员组成的 “薪火青春” 红色实践团积极投身于一系列丰富多

- 08-22 关注:4