大学生新闻网,大学生新闻发布平台

集美大学“同心筑梦”实践队泰宁行: 探文旅融合,寻红色根脉,解码古城文化

2025年6月30日至7月4日,集美大学“同心筑梦”社会实践队深入泰宁,开展为期5天的社会实践活动。实践队围绕文旅发展、红色文化、生态地质、古城遗产等主题,走访泰宁县文旅局、南会村、红军街、寨下大峡谷、泰宁古城等多地,以青春视角调研记录泰宁的多元魅力,为地方发展注入青年智慧。

文旅座谈与乡村走访:探发展脉络,绘振兴蓝图

6月30日,实践队首站与泰宁县文化与旅游局开展座谈。双方围绕泰宁旅游资源开发、红色研学推广等议题展开交流。泰宁县文旅局王主任介绍,当地通过基层服务项目招募、生活补助、创业补贴等政策吸引大学生就业,同时以专项资金支持、生态评估监管等举措平衡旅游经济与生态保护。

随后,实践队走进南会村,探访康养园与旅游集散中心。康养园依托自然环境打造沉浸式疗愈空间,旅游集散中心则以完善设施串联周边风光,展现出乡村规划中自然与人文的融合之美。

红色足迹探寻:从红军街到少年红军小镇

7月1日,实践队踏入泰宁红军街。这条长百余米的街道曾是1933年周恩来、朱德率红一方面军司令部驻扎地,古墙上“武装动员起来,实行土地革命”等标语见证着往昔烽火。在朱德、周恩来旧居,简陋的桌椅床铺与指挥室场景复原,重现革命先辈运筹帷幄的身影。如今,红军街年均接待游客15万人次,通过“红领巾小讲解员”活动、红色旅游线路等创新形式传承红色文化。

次日,实践队走进大田乡红军小镇,探访红军桥、中央少年红军文旅小镇标识,聆听清代“榕树桥”因红军过往更名的故事。小镇中,非遗文化蚯蚓灯、走马灯与打铁、编草鞋等传统技艺交织,让队员们触摸到红色精神与乡土文化的双重脉络。

地质探秘与生态观光:解码自然奇观,感受产业融合

7月2日,实践队在寨下大峡谷开启地质研学。“问天崖”的斑驳岩体、“金龟爬壁”的张裂体形态、“三线瀑”的流水侵蚀奇观,让队员们直观感受地壳运动与自然力量的鬼斧神工。

在绿圣生态观光园,实践队深度调研闽台茶旅融合项目。该项目投资3000万盘活闲置资产,打造8000平方米综合园区,集茶文化馆、研学活动、创业基地于一体。台湾制茶大师捐赠的茶具、两岸书法家合作的“海纳百川”题字,彰显着闽台融合的文化共鸣。泰宁岩茶以丹霞地貌为依托,其“三红七绿”的品质特征与“香、甘、柔、顺”的独特韵味,更展现出生态与产业的共生之美。

古城文化解码:从建筑到非遗,守护历史根脉

7月4日,实践队聚焦泰宁古城文化传承。在明末兵部尚书李春烨府第尚书第,队员们通过拍摄门梁立柱、分析镂空砖雕,解码“三厅九栋”格局中的明代建筑智慧与官宦文化。

乡村非物质文化遗产博物苑中,打锡技艺的工具演变、风雨蜡烛的植物蜡配方,让队员们见证传统手工艺的时代变迁。他们化身创作者,拍摄非遗文创短视频素材,以青年视角传播非遗创新实践。

在梅林戏艺术传承保护中心,队员们通过戏曲服饰纹样、发展脉络梳理,认识到文化交融对艺术发展的重要性,沉浸式感受这一地方剧种的独特魅力。

青春实践注脚:知行合一,赋能地方发展

从文旅座谈到红色寻忆,从地质探秘到古城解码,集美大学“同心筑梦”实践队以走、看、思的方式,串联起对泰宁发展的多维观察。队员们通过拍摄记录、短视频创作、校地合作研讨等形式,形成涵盖非遗宣传、古建筑研学路线设计等方向的调研成果,为泰宁文旅融合、红色传承、文化保护注入青春动能。正如实践队所言,此次行程不仅是对泰宁多元魅力的发现之旅,更是青年学子以实践之行续写地方发展新篇的担当之旅。

文旅座谈与乡村走访:探发展脉络,绘振兴蓝图

6月30日,实践队首站与泰宁县文化与旅游局开展座谈。双方围绕泰宁旅游资源开发、红色研学推广等议题展开交流。泰宁县文旅局王主任介绍,当地通过基层服务项目招募、生活补助、创业补贴等政策吸引大学生就业,同时以专项资金支持、生态评估监管等举措平衡旅游经济与生态保护。

随后,实践队走进南会村,探访康养园与旅游集散中心。康养园依托自然环境打造沉浸式疗愈空间,旅游集散中心则以完善设施串联周边风光,展现出乡村规划中自然与人文的融合之美。

红色足迹探寻:从红军街到少年红军小镇

7月1日,实践队踏入泰宁红军街。这条长百余米的街道曾是1933年周恩来、朱德率红一方面军司令部驻扎地,古墙上“武装动员起来,实行土地革命”等标语见证着往昔烽火。在朱德、周恩来旧居,简陋的桌椅床铺与指挥室场景复原,重现革命先辈运筹帷幄的身影。如今,红军街年均接待游客15万人次,通过“红领巾小讲解员”活动、红色旅游线路等创新形式传承红色文化。

次日,实践队走进大田乡红军小镇,探访红军桥、中央少年红军文旅小镇标识,聆听清代“榕树桥”因红军过往更名的故事。小镇中,非遗文化蚯蚓灯、走马灯与打铁、编草鞋等传统技艺交织,让队员们触摸到红色精神与乡土文化的双重脉络。

地质探秘与生态观光:解码自然奇观,感受产业融合

7月2日,实践队在寨下大峡谷开启地质研学。“问天崖”的斑驳岩体、“金龟爬壁”的张裂体形态、“三线瀑”的流水侵蚀奇观,让队员们直观感受地壳运动与自然力量的鬼斧神工。

在绿圣生态观光园,实践队深度调研闽台茶旅融合项目。该项目投资3000万盘活闲置资产,打造8000平方米综合园区,集茶文化馆、研学活动、创业基地于一体。台湾制茶大师捐赠的茶具、两岸书法家合作的“海纳百川”题字,彰显着闽台融合的文化共鸣。泰宁岩茶以丹霞地貌为依托,其“三红七绿”的品质特征与“香、甘、柔、顺”的独特韵味,更展现出生态与产业的共生之美。

古城文化解码:从建筑到非遗,守护历史根脉

7月4日,实践队聚焦泰宁古城文化传承。在明末兵部尚书李春烨府第尚书第,队员们通过拍摄门梁立柱、分析镂空砖雕,解码“三厅九栋”格局中的明代建筑智慧与官宦文化。

乡村非物质文化遗产博物苑中,打锡技艺的工具演变、风雨蜡烛的植物蜡配方,让队员们见证传统手工艺的时代变迁。他们化身创作者,拍摄非遗文创短视频素材,以青年视角传播非遗创新实践。

在梅林戏艺术传承保护中心,队员们通过戏曲服饰纹样、发展脉络梳理,认识到文化交融对艺术发展的重要性,沉浸式感受这一地方剧种的独特魅力。

青春实践注脚:知行合一,赋能地方发展

从文旅座谈到红色寻忆,从地质探秘到古城解码,集美大学“同心筑梦”实践队以走、看、思的方式,串联起对泰宁发展的多维观察。队员们通过拍摄记录、短视频创作、校地合作研讨等形式,形成涵盖非遗宣传、古建筑研学路线设计等方向的调研成果,为泰宁文旅融合、红色传承、文化保护注入青春动能。正如实践队所言,此次行程不仅是对泰宁多元魅力的发现之旅,更是青年学子以实践之行续写地方发展新篇的担当之旅。

- 作者:杨蕙绮 刘伟琦 朱文琪 王程 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-07-07 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 集美大学“同心筑梦”实践队泰宁行: 探文旅融合,寻红色根脉,解

- 2025年6月30日至7月4日,集美大学“同心筑梦”社会实践队深入泰宁,开展为期5天的社会实践活动。实践队围绕文旅发展、红色文

- 07-07 关注:1

- 湖南信息学院艺术学院赴长沙县"湘青聚智俱乐部"社会服务践行暑期

- 7月7日,湖南信息学院艺术学院赴长沙县"湘青聚智俱乐部"社会服务践行暑期社会实践团在慢天使爱心屋开展袁隆平精神分享、义务劳动和图形

- 07-07 关注:1

- 【城理青年行】向阳绘画实践团兰花社区之行:勾勒美好家园新图景

- 广州城市理工学院珠宝学院向阳绘画实践团于2023年7月1日走进广州市花都区兰花社区,开展为期八天的“彩绘井盖,焕彩社区”社会实践项目

- 07-07 关注:1

- 小小建筑家,放飞大梦想 --长沙学院土木工程学院暑期“三下乡”团

- 7月5日,长沙学院土木工程学院 “老屋焕新 砼筑乡韵” 暑期社会实践团在托口镇郎溪村与村妇联携手举办 “小小建筑家” 非遗文化小课堂

- 07-07 关注:1

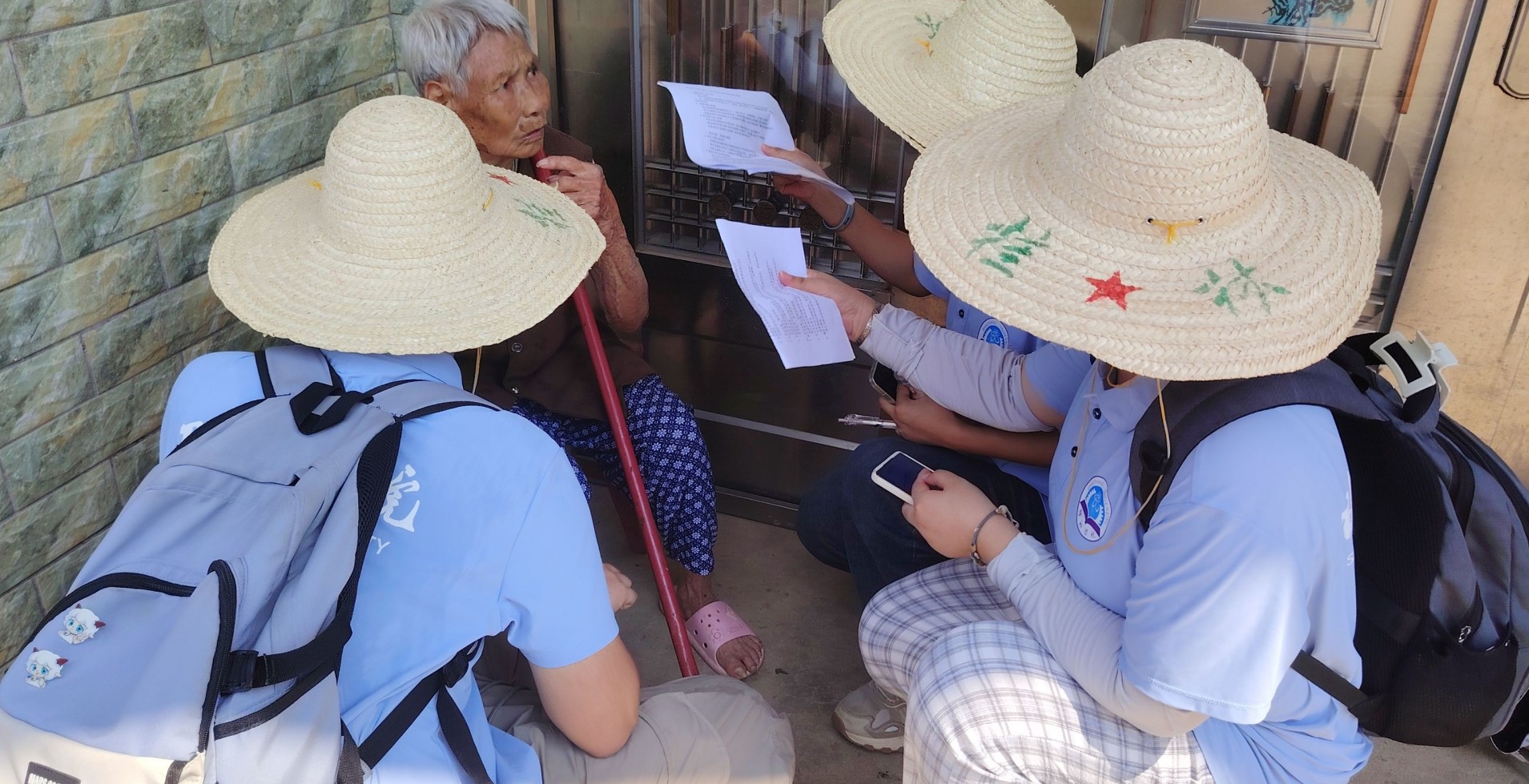

- 邵阳学院乡村振兴促进团:青春脚步探村情,关爱桑榆暖人心

- 邵阳学院乡村振兴促进团在新邵县王家坪村开展关爱探望空巢老人暖心行动,为村内空巢老人送去温暖与关怀。

- 07-07 关注:7

- 巢湖学院学子三下乡:基层沃土育青春 实践绘就振兴卷

- 07-07 关注:1

- 湖南师大领梦者团队“三下乡”纪实:以跨学科思政课程培育新时代

- 为积极响应国家乡村教育振兴战略号召,湖南师范大学体育学院“领梦者·弘帆”暑期社会实践团于近期赴乡村校园开展以爱国主义教育为核心

- 07-07 关注:1

- 厦门海洋职业技术学院海智安检团队开展船舶项目调研实践活动

- 为深入了解船舶行业前沿动态,加强校企间的技术交流与合作,厦门海洋职业技术学院海智安检团队一行8人奔赴厦门市和丰科技有限公司、厦

- 07-07 关注:1