大学生新闻网,大学生新闻发布平台

山东师范大学数学与统计学院“数爱同行”实践队:非遗传承绽光彩 青春实践谱新篇

非遗传承绽光彩 青春实践谱新篇

七月的黄河滩区,夏日炽热,却挡不住青春实践的脚步。7月8日,山东师范大学数学与统计学院“数爱同行”实践队深入山东省东明县,聚焦香肚、蓝印花布、粮画等非遗文化,探寻传统技艺与乡村振兴的融合路径,为非遗传承注入青春智慧,书写新时代非遗保护与发展的生动篇章。

一、香肚非遗:传统技艺的坚守与创新

7月8日上午在东明县城关街道李家香肚制作基地,实践队成员踏入了一段传承三代的非遗故事。创始人李鹏飞介绍,1942年祖父李全德改良冰糖小肚为香肚,如今他以匠心守护技艺精髓。李鹏飞的讲述中,香肚不仅是美食,更是老百姓的生活记忆。

实践队了解到,香肚制作工序繁琐,从选料、腌制到灌肠、晾晒,每一步都需精湛技艺。然而,非遗传承面临着“老龄化、受众窄、创新弱”的困境。李鹏飞坦言:“年轻人对传统手工艺兴趣不高,市场拓展也受限于地域。”为此,他通过资助学子、提供特殊岗位践行“德艺双馨”,更探索“非遗+电商”模式,让香肚走出东明县。

队员们品尝着香肚的醇厚滋味,感慨道:“非遗传承需要‘守正’与‘创新’并重。既要留住老手艺的根,也要嫁接现代传播的枝,让传统美食成为乡村振兴的文化名片。”

图为东明香肚。通讯员耿亚琪供图。

二、蓝印花布:古朴技艺的岁月坚守

实践队队员走进刘楼镇蓝印花布制作基地,在传承人陈先生的工作室里,靛蓝色布料在阳光下泛着光泽。“这门技艺已有1300多年历史,靠镂空版白浆防染,全凭手工传承。”陈先生拿起一块老粗布,讲述着收购布料的艰辛:“现在没人织粗布了,只能挨家挨户收,每匹布都承载着岁月的温度。”

实践队成员见证了蓝印花布的染色奇迹:黄绿色布料经空气氧化,逐渐变为靛蓝色,宛如时光的魔法。陈先生邀请队员试穿蓝印花布服饰,讲解花纹寓意:“牡丹象征富贵,鱼纹代表吉祥,每一笔都是民间智慧的结晶。”面对传承困境,他正筹备文创产品,“让年轻人通过手机、文创爱上蓝印花布,让老手艺活在当下。

队员们感慨:“蓝印花布的美,藏在每一道工序的坚守里。非遗传承不仅是技艺的延续,更是文化基因的觉醒,需要我们用青春视角讲述古老故事。”

图为陈先生在为试穿蓝印花布服饰的实践队队员们讲解花纹的由来。通讯员单雅妮供图。

三、粮画非遗:五谷绘就乡村振兴新画卷

“一粒粮食,一幅画;一门技艺,富农家。”7月8日下午在东明一中西校区,省级非遗传承人韩国瑞的粮画宣讲掀起高潮。他以五谷杂粮为笔,讲述粮画从“囍”字民俗到数字粮画的创新之路:“早期粮画是面食供品,如今融入现代技术,攻克防虫防潮难题,还通过‘致富车间’培训农村妇女、残疾人,让非遗成为富民产业。”

实践队成员上手体验粮画制作:用镊子将五谷粘贴成画,感受“指尖上的非遗”。韩国瑞指导道:“粮画以本色为主,染色为辅,盐水浸泡控制颜色,每粒粮食都有生命。”如今,粮画通过文创产品、企业定制走向市场,既传承文化,又带动就业。

图为韩国瑞老师指导实践队员制作粮画的场景。通讯员单雅妮供图

四、青春实践:解码非遗传承的“东明样本”

在一天的调研中,实践队穿梭于企业工厂与非遗工坊,触摸到非遗传承的脉搏。从香肚的“德艺传承”,到蓝印花布的“岁月坚守”,再到粮画的“产业赋能”,东明非遗呈现出“传统技艺+现代思维+乡村振兴”的多元路径。

黄河滩区的非遗传承,是一部“坚守与创新”的交响曲。香肚、蓝印花布、粮画等技艺,在岁月长河中沉淀,在青春实践中焕新。山东师范大学“数爱同行”实践队以脚步丈量非遗厚度,以思考拓展传承宽度,让非遗文化在乡村振兴的沃土上生根发芽。正如队员们所言:“非遗传承不是博物馆里的陈列,而是活在当下的文化基因。我们愿做桥梁,让古老技艺与现代生活对话,让黄河滩区的非遗故事,成为新时代乡村振兴的最美注脚。”(通讯员 杨睿琪 李雅琪 孙赟梦 单雅妮 翟咏贞 卢丽慧 耿亚琪 张政)

七月的黄河滩区,夏日炽热,却挡不住青春实践的脚步。7月8日,山东师范大学数学与统计学院“数爱同行”实践队深入山东省东明县,聚焦香肚、蓝印花布、粮画等非遗文化,探寻传统技艺与乡村振兴的融合路径,为非遗传承注入青春智慧,书写新时代非遗保护与发展的生动篇章。

一、香肚非遗:传统技艺的坚守与创新

7月8日上午在东明县城关街道李家香肚制作基地,实践队成员踏入了一段传承三代的非遗故事。创始人李鹏飞介绍,1942年祖父李全德改良冰糖小肚为香肚,如今他以匠心守护技艺精髓。李鹏飞的讲述中,香肚不仅是美食,更是老百姓的生活记忆。

实践队了解到,香肚制作工序繁琐,从选料、腌制到灌肠、晾晒,每一步都需精湛技艺。然而,非遗传承面临着“老龄化、受众窄、创新弱”的困境。李鹏飞坦言:“年轻人对传统手工艺兴趣不高,市场拓展也受限于地域。”为此,他通过资助学子、提供特殊岗位践行“德艺双馨”,更探索“非遗+电商”模式,让香肚走出东明县。

队员们品尝着香肚的醇厚滋味,感慨道:“非遗传承需要‘守正’与‘创新’并重。既要留住老手艺的根,也要嫁接现代传播的枝,让传统美食成为乡村振兴的文化名片。”

图为东明香肚。通讯员耿亚琪供图。

二、蓝印花布:古朴技艺的岁月坚守

实践队队员走进刘楼镇蓝印花布制作基地,在传承人陈先生的工作室里,靛蓝色布料在阳光下泛着光泽。“这门技艺已有1300多年历史,靠镂空版白浆防染,全凭手工传承。”陈先生拿起一块老粗布,讲述着收购布料的艰辛:“现在没人织粗布了,只能挨家挨户收,每匹布都承载着岁月的温度。”

实践队成员见证了蓝印花布的染色奇迹:黄绿色布料经空气氧化,逐渐变为靛蓝色,宛如时光的魔法。陈先生邀请队员试穿蓝印花布服饰,讲解花纹寓意:“牡丹象征富贵,鱼纹代表吉祥,每一笔都是民间智慧的结晶。”面对传承困境,他正筹备文创产品,“让年轻人通过手机、文创爱上蓝印花布,让老手艺活在当下。

队员们感慨:“蓝印花布的美,藏在每一道工序的坚守里。非遗传承不仅是技艺的延续,更是文化基因的觉醒,需要我们用青春视角讲述古老故事。”

图为陈先生在为试穿蓝印花布服饰的实践队队员们讲解花纹的由来。通讯员单雅妮供图。

三、粮画非遗:五谷绘就乡村振兴新画卷

“一粒粮食,一幅画;一门技艺,富农家。”7月8日下午在东明一中西校区,省级非遗传承人韩国瑞的粮画宣讲掀起高潮。他以五谷杂粮为笔,讲述粮画从“囍”字民俗到数字粮画的创新之路:“早期粮画是面食供品,如今融入现代技术,攻克防虫防潮难题,还通过‘致富车间’培训农村妇女、残疾人,让非遗成为富民产业。”

实践队成员上手体验粮画制作:用镊子将五谷粘贴成画,感受“指尖上的非遗”。韩国瑞指导道:“粮画以本色为主,染色为辅,盐水浸泡控制颜色,每粒粮食都有生命。”如今,粮画通过文创产品、企业定制走向市场,既传承文化,又带动就业。

图为韩国瑞老师指导实践队员制作粮画的场景。通讯员单雅妮供图

四、青春实践:解码非遗传承的“东明样本”

在一天的调研中,实践队穿梭于企业工厂与非遗工坊,触摸到非遗传承的脉搏。从香肚的“德艺传承”,到蓝印花布的“岁月坚守”,再到粮画的“产业赋能”,东明非遗呈现出“传统技艺+现代思维+乡村振兴”的多元路径。

黄河滩区的非遗传承,是一部“坚守与创新”的交响曲。香肚、蓝印花布、粮画等技艺,在岁月长河中沉淀,在青春实践中焕新。山东师范大学“数爱同行”实践队以脚步丈量非遗厚度,以思考拓展传承宽度,让非遗文化在乡村振兴的沃土上生根发芽。正如队员们所言:“非遗传承不是博物馆里的陈列,而是活在当下的文化基因。我们愿做桥梁,让古老技艺与现代生活对话,让黄河滩区的非遗故事,成为新时代乡村振兴的最美注脚。”(通讯员 杨睿琪 李雅琪 孙赟梦 单雅妮 翟咏贞 卢丽慧 耿亚琪 张政)

- 作者:大学生新闻网 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-07-13 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 山东师范大学数学与统计学院“数爱同行”实践队:非遗传承绽光彩

- 07-13 关注:0

- 跨校携手探非遗 匠心传承谱新篇 ——计算机工程学院学子携手苏州

- 近日,计算机工程学院 “非遗寻迹” 社会实践团与苏州工学院数学与统计学院实践团携手,在宿迁市泗洪县半城镇开展了以 “走进非遗

- 07-13 关注:1

- 【三下乡】防治结核 生命长青——长青青中华文脉传承团开展结核防

- 健康为民,护佑振兴。为贯彻落实乡村振兴战略中健康中国要求,完善公共卫生体系建设,保障社会群体的健康权益,推动整体公共卫生服务能

- 07-13 关注:1

- 巢湖学院化学与材料工程学院化韵传槐星火实践团赴槐林镇宣传漆扇

- 07-13 关注:0

- 巢湖学院化学与材料工程学院赴槐林镇“一院一镇一品”暑期三下乡

- 07-13 关注:1

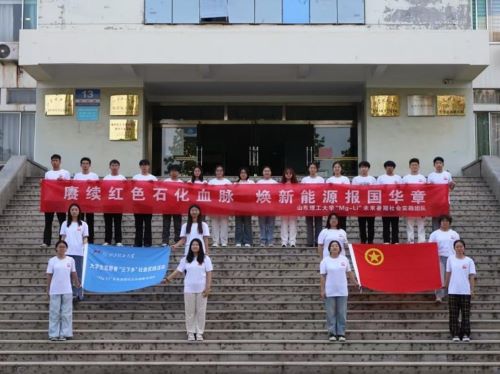

- 赓续红色石化血脉,焕新能源报国华章|“Mg-Li”未来暑期社会实践

- 07-13 关注:1

- 【三下乡】蔺市古邑承文脉 青春乡行续雅章——长青青中华文脉传承

- 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,弘扬爱国主义教育,全面贯彻落实党的二十大精神,7月11日,长江师范学院长青青中华

- 07-13 关注:1

- 蓝色经济关务赋能“海渔逐梦”实践队开展暑期“三下乡”社会实践

- 07-13 关注:1