大学生新闻网,大学生新闻发布平台

兰州理工大学|文学院社会实践团走进甘肃简牍博物馆,感受丝路文明脉络

7月15日,兰州理工大学文学院“你言我语,普润东乡”实践团走进甘肃简牍博物馆,开展“从简牍到普通话——文字演变与语言规范”主题研学活动。本次活动旨在通过追溯汉字发展脉络,深化学生对语言文字规范化的理解,进行一场跨时空的对话,以青春之火赓续中华文明。

在博物馆解说员带领下,实践团成员们深入了解《悬泉汉简》《居延汉简》等反映汉代通用文书制度的简牍,感悟2000年前官方文书如何实现跨地域语言沟通。团队特别关注简牍中文字标准化现象,对比古今汉字形体与语法差异,并体验简牍临摹,感受书写规范对信息传递的重要性。陆续参观“简述丝路”“书于简帛”“边塞人家”等主题展区,再讲解员深入浅出的讲解中,队员们透过一枚枚简牍,感受着千年文明的跳动。

为破解简牍保存难题,甘肃自2007年成立简牍保护研究中心,投入近3000万元用于文物修复与数字化保护。2023年建成的甘肃简牍博物馆,利用红外扫描、3D建模等技术,对4万余枚简牍进行高精度复原,并通过沉浸式展览、互动体验等方式,让观众“穿越”至汉代边塞。在“问秦”特展馆内,身临其境感受大秦“萌”物的灵动,银幕上我们看到了“C型龙玉饰、铜鱼、鹿形银车舆饰、狼形银车舆饰、回首虎、铜虎”等,这些文物再动画里“活”了,令参观者们惊奇不已。此外,团队成员还参与了制作简牍、临摹隶书的环节,沉浸式体验汉简文字的书写过程,感受到汉字书写的独特魅力。

简牍中蕴含、保留、书写、叙述了中华两千多年前在丝绸之路上的动人故事。甘肃简牍是历史的密码,也是未来的钥匙。从边塞烽火到丝路驼铃,从竹木墨迹到数字光影,甘肃正以简牍为媒,书写文化传承创新的新篇章。参观简牍博物馆对推广普通话和使用规范汉字具有深刻的启示意义。这些承载千年文字记忆的文物,不仅展现了汉字演变的脉络,更揭示了语言文字规范化对国家治理、文化传承和社会交流的核心作用。

在博物馆解说员带领下,实践团成员们深入了解《悬泉汉简》《居延汉简》等反映汉代通用文书制度的简牍,感悟2000年前官方文书如何实现跨地域语言沟通。团队特别关注简牍中文字标准化现象,对比古今汉字形体与语法差异,并体验简牍临摹,感受书写规范对信息传递的重要性。陆续参观“简述丝路”“书于简帛”“边塞人家”等主题展区,再讲解员深入浅出的讲解中,队员们透过一枚枚简牍,感受着千年文明的跳动。

为破解简牍保存难题,甘肃自2007年成立简牍保护研究中心,投入近3000万元用于文物修复与数字化保护。2023年建成的甘肃简牍博物馆,利用红外扫描、3D建模等技术,对4万余枚简牍进行高精度复原,并通过沉浸式展览、互动体验等方式,让观众“穿越”至汉代边塞。在“问秦”特展馆内,身临其境感受大秦“萌”物的灵动,银幕上我们看到了“C型龙玉饰、铜鱼、鹿形银车舆饰、狼形银车舆饰、回首虎、铜虎”等,这些文物再动画里“活”了,令参观者们惊奇不已。此外,团队成员还参与了制作简牍、临摹隶书的环节,沉浸式体验汉简文字的书写过程,感受到汉字书写的独特魅力。

简牍中蕴含、保留、书写、叙述了中华两千多年前在丝绸之路上的动人故事。甘肃简牍是历史的密码,也是未来的钥匙。从边塞烽火到丝路驼铃,从竹木墨迹到数字光影,甘肃正以简牍为媒,书写文化传承创新的新篇章。参观简牍博物馆对推广普通话和使用规范汉字具有深刻的启示意义。这些承载千年文字记忆的文物,不仅展现了汉字演变的脉络,更揭示了语言文字规范化对国家治理、文化传承和社会交流的核心作用。

- 作者:兰州理工大学文学院 杜文慧 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-07-20 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 兰州理工大学|文学院社会实践团走进甘肃简牍博物馆,感受丝路文明

- 07-20 关注:0

- 塔里木大学胡杨学子在桃源社区开展三下乡社会实践活动

- 2025年7月4日至2025年7月13日,“同语同音筑梦,同心同向铸魂”桃源志愿服务团联合桃源社区新时代文明实践站为桃源社区的少数民族商户

- 07-20 关注:4

- 青岛科技大学经济与管理学院“寻韵红迹,青春铸魂”红色精神宣讲

- 2025年7月5日,青岛科技大学经济与管理学院组建“寻韵红迹,青春铸魂”红色精神宣讲调研团,深入青岛市平度市,开展了一场内涵丰富、反

- 07-20 关注:2

- 无锡学院三下乡:红色基因永流传·抗战精神润民心

- 07-20 关注:7

- 一双草鞋映初心,红色故事润童心

- 为深入学习贯彻党的二十大精神,落实“百千万工程”部署,引导基层儿童涵养家国情怀、树立责任意识,2025年7月18日,华南师范大学物理

- 07-20 关注:0

- 传承存于蓝白之间,社区扎染活动体现非遗之美

- 几根棉线,一块白布,浸染之间竟能变幻出万千纹样?2025年7月18日,华南师范大学物院四进永和服务队队员李梓晴在广州黄埔区永和社工服

- 07-20 关注:2

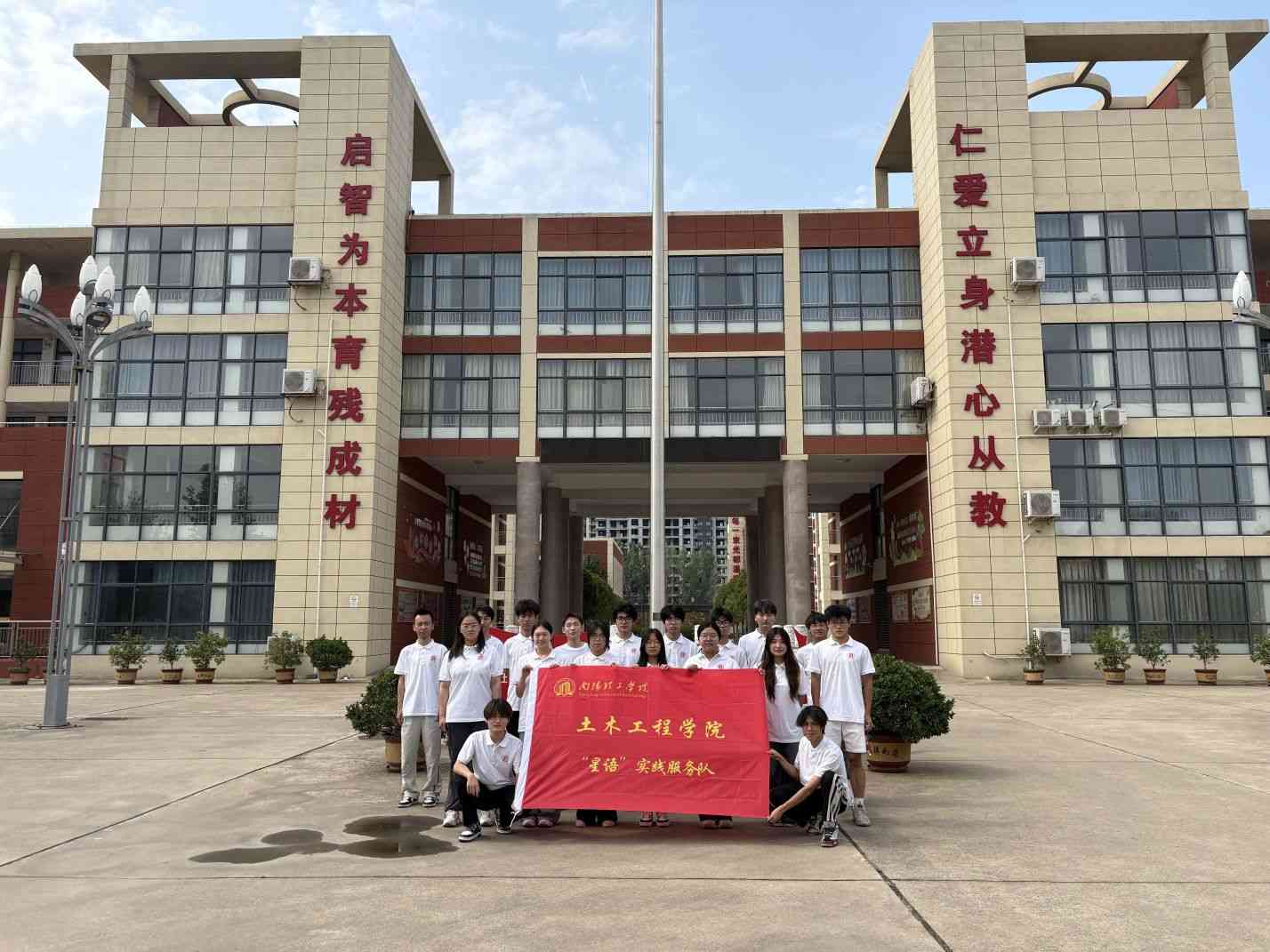

- 用陪伴架起心桥,以行动播撒希望 —— 南阳理工学子与特殊学校学

- 寂静中,他们以眼倾听、以手言说。用耐心架桥,让爱穿透无声,守护他们的缤纷世界。

- 07-20 关注:3

- 无声世界里的双向奔赴——南阳理工学院学子与特殊学校学生的美好

- 寂静的世界里,他们用眼神倾听,用手势表达。听障儿童并非沉默的孤岛,一个微笑、一次耐心的沟通,都能成为连接他们与世界的纽带。关注

- 07-20 关注:1