大学生新闻网,大学生新闻发布平台

暑期社会实践感悟 | 外语青年有话说:古村焕新观变化,黟县深处品“活”“火”

2025年7月3日,在炎炎夏日中,我有幸参与巢湖学院外国语学院“从“爆红”到“长红”:“村字号”IP何以赋能乡村文化振兴调研实践团”赴黄山市黟县进行暑期“三下乡”社会实践活动,从西递、宏村到碧山,每个名字背后,不再仅仅是风景,而是一张张生动的面孔和当地居民对这片土地深沉的热爱与创新的活力。

7月3日下午踏入西递,阳光把牌坊的影子拉得很长。我们采访了一位从事徽州特色非遗产品店家阿姨,她说不能光守着老祖宗的东西,还要让它们“活”起来,让更多年轻人喜欢。游客表示能亲手摸到、买到这些带着老手艺温度的东西,了解徽派建筑文化背后的历史,感觉这趟旅行的价值意义。那一刻让我明白老手艺不仅是摆在玻璃柜里看的,而是要像阿姨这样,想办法让它们走进现在人的生活里,让古老的街巷充满了生动的烟火气。

图为团队成员走访西递古村落

第二天清晨的宏村,南湖如镜,倒映着马头墙。这里的美,被无数画笔和镜头捕捉。宏村的吸引力,很大一部分在于它蓬勃的文创产业。我们了解到,村里鼓励开发具有徽州特色的文创产品——印着水墨宏村的明信片、小巧的马头墙书签、精致的徽雕小摆件……这些“小东西”让宏村的美不再是匆匆一瞥,而是可以带走的记忆。一位经营文创店的年轻人说:“老祖宗留下的东西是根,我们用年轻人喜欢的方式包装它,就是想让这份美传播得更远。”文创,让古老的风景在现代生活中找到了新的表达。

图为团队成员在宏村采访文创店经营者

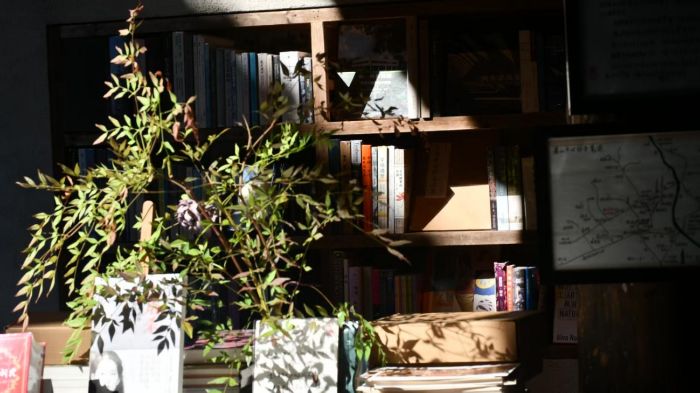

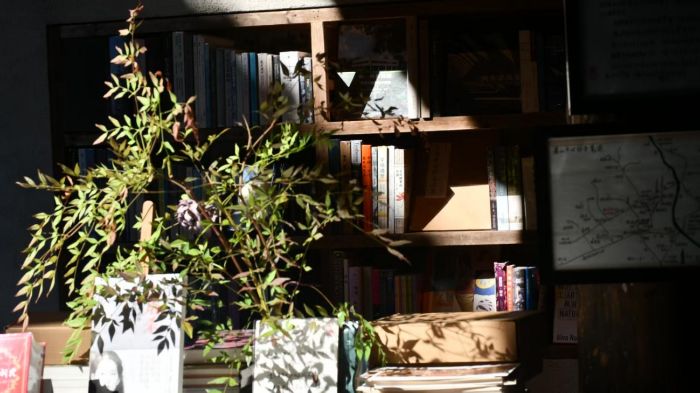

当天下午,我们走进了由老供销社改造的“碧山书局”。高高的书架顶着老屋梁,摆满了书籍,空气中却弥漫着现磨咖啡的香气。这里不再是单纯卖货的供销社,而是一个融合了阅读、休憩、交流的文化空间。它静静地告诉我们,老房子完全可以焕发新生,承载起新的、滋养人心的功能。

图为团队成员参观碧山书局镜头定格下这一角的静谧与书香

这趟黟县之行,让我对乡土中国的真实面貌有了更具体的了解。乡村振兴从不是抽象的概念,而是像西递阿姨、宏村青年那样,在守与变中一点点生长的实践,这份事业需要更多人沉下心来深耕。作为大学生,我更明白自己的责任。未来,我想继续用镜头捕捉古村的新韵,用短视频讲好这些“老根发新枝”的故事,让更多人看见乡村的生命力,愿意走进来、留下来,和这片土地一起生长。

(通讯员:唐文慧)

7月3日下午踏入西递,阳光把牌坊的影子拉得很长。我们采访了一位从事徽州特色非遗产品店家阿姨,她说不能光守着老祖宗的东西,还要让它们“活”起来,让更多年轻人喜欢。游客表示能亲手摸到、买到这些带着老手艺温度的东西,了解徽派建筑文化背后的历史,感觉这趟旅行的价值意义。那一刻让我明白老手艺不仅是摆在玻璃柜里看的,而是要像阿姨这样,想办法让它们走进现在人的生活里,让古老的街巷充满了生动的烟火气。

图为团队成员走访西递古村落

第二天清晨的宏村,南湖如镜,倒映着马头墙。这里的美,被无数画笔和镜头捕捉。宏村的吸引力,很大一部分在于它蓬勃的文创产业。我们了解到,村里鼓励开发具有徽州特色的文创产品——印着水墨宏村的明信片、小巧的马头墙书签、精致的徽雕小摆件……这些“小东西”让宏村的美不再是匆匆一瞥,而是可以带走的记忆。一位经营文创店的年轻人说:“老祖宗留下的东西是根,我们用年轻人喜欢的方式包装它,就是想让这份美传播得更远。”文创,让古老的风景在现代生活中找到了新的表达。

图为团队成员在宏村采访文创店经营者

当天下午,我们走进了由老供销社改造的“碧山书局”。高高的书架顶着老屋梁,摆满了书籍,空气中却弥漫着现磨咖啡的香气。这里不再是单纯卖货的供销社,而是一个融合了阅读、休憩、交流的文化空间。它静静地告诉我们,老房子完全可以焕发新生,承载起新的、滋养人心的功能。

图为团队成员参观碧山书局镜头定格下这一角的静谧与书香

这趟黟县之行,让我对乡土中国的真实面貌有了更具体的了解。乡村振兴从不是抽象的概念,而是像西递阿姨、宏村青年那样,在守与变中一点点生长的实践,这份事业需要更多人沉下心来深耕。作为大学生,我更明白自己的责任。未来,我想继续用镜头捕捉古村的新韵,用短视频讲好这些“老根发新枝”的故事,让更多人看见乡村的生命力,愿意走进来、留下来,和这片土地一起生长。

(通讯员:唐文慧)

- 作者:唐文慧 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-07-20 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 暑期社会实践感悟 | 外语青年有话说:古村焕新观变化,黟县深处品

- 07-20 关注:0

- 兰州理工大学|文学院社会实践团走进甘肃简牍博物馆,感受丝路文明

- 07-20 关注:0

- 探秘楷木雕刻:于传统与现代间聆听文化交响

- 在科技浪潮席卷全球的今天,传统手工艺的传承与发展犹如逆水行舟,既面临着前所未有的挑战,也蕴含着无限的机遇。匠心承楷韵实践团于2

- 07-20 关注:0

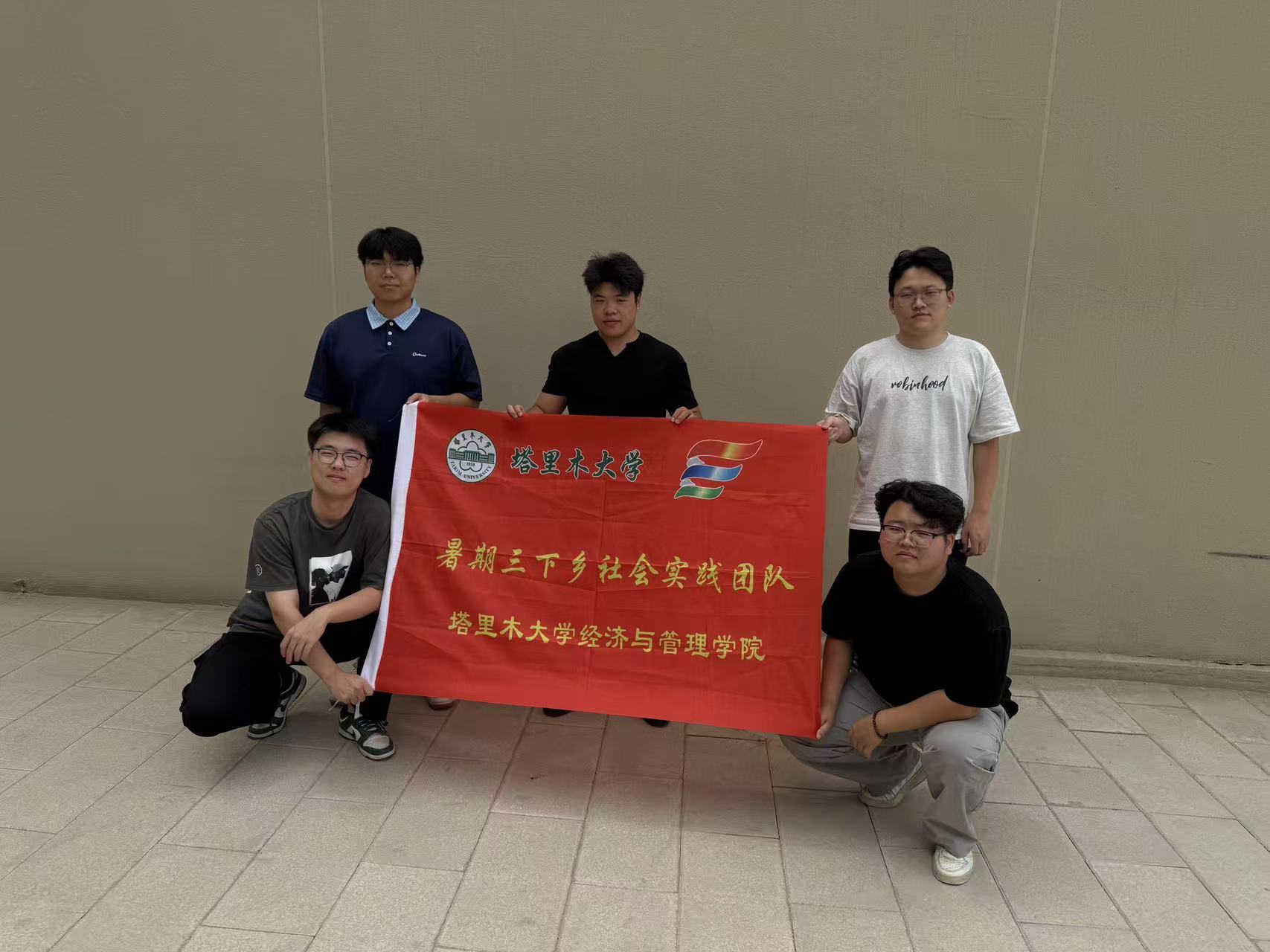

- 塔里木大学胡杨学子在桃源社区开展三下乡社会实践活动

- 2025年7月4日至2025年7月13日,“同语同音筑梦,同心同向铸魂”桃源志愿服务团联合桃源社区新时代文明实践站为桃源社区的少数民族商户

- 07-20 关注:6

- 青岛科技大学经济与管理学院“寻韵红迹,青春铸魂”红色精神宣讲

- 2025年7月5日,青岛科技大学经济与管理学院组建“寻韵红迹,青春铸魂”红色精神宣讲调研团,深入青岛市平度市,开展了一场内涵丰富、反

- 07-20 关注:3

- 智慧普及,AI同行,经管院学子开展三下乡活动

- 塔里木大学基层服务小分队在阿拉尔市开展“智慧普及,AI同行”三下乡活动

- 07-20 关注:0

- 普法护航生态,青春助力振兴:经法学院赴肥西县三河镇开展生态环

- 07-20 关注:1

- 长春中医药大学 “青囊红旅” 实践团 以抗联精神为笔,绘就乡村振

- 2025年7月13日至7月19日,长春中医药大学“青囊红旅”实践团走进四平、蛟河、敦化、汪清等地红色遗址与特色产业点位,围绕抗联精神赋能

- 07-20 关注:0