大学生新闻网,大学生新闻发布平台

青春护文脉,数字焕文明—黑龙江东方学院龙的传人志愿服务队开展暑期实践

#大学生暑期2025社会实践##青春三下乡#为传承中华传统文化,2025年暑期,黑龙江东方学院“龙的传人志愿服务队”奔赴黑龙江省博物馆开展实践活动。队员们身着统一红马甲,在馆内通过参观展品、聆听讲解、互动体验等方式,挖掘文化内涵,助力文化传承。

复原的生活场景展区,像是一台时光复印机,将过去中国人的生活片段原封不动地“拷贝”而来。老式的木质家具泛着温润的光,复古的装饰带着岁月痕迹,栩栩如生的人物蜡像,仿佛下一秒就会开口讲述家长里短。队员们小心翼翼地穿梭其中,观察着每一处细节:灶台上摆放的粗陶碗,或许曾盛着一家人的烟火;墙上挂着的蓑衣斗笠,说不定见证过邻里互助的雨天温情。

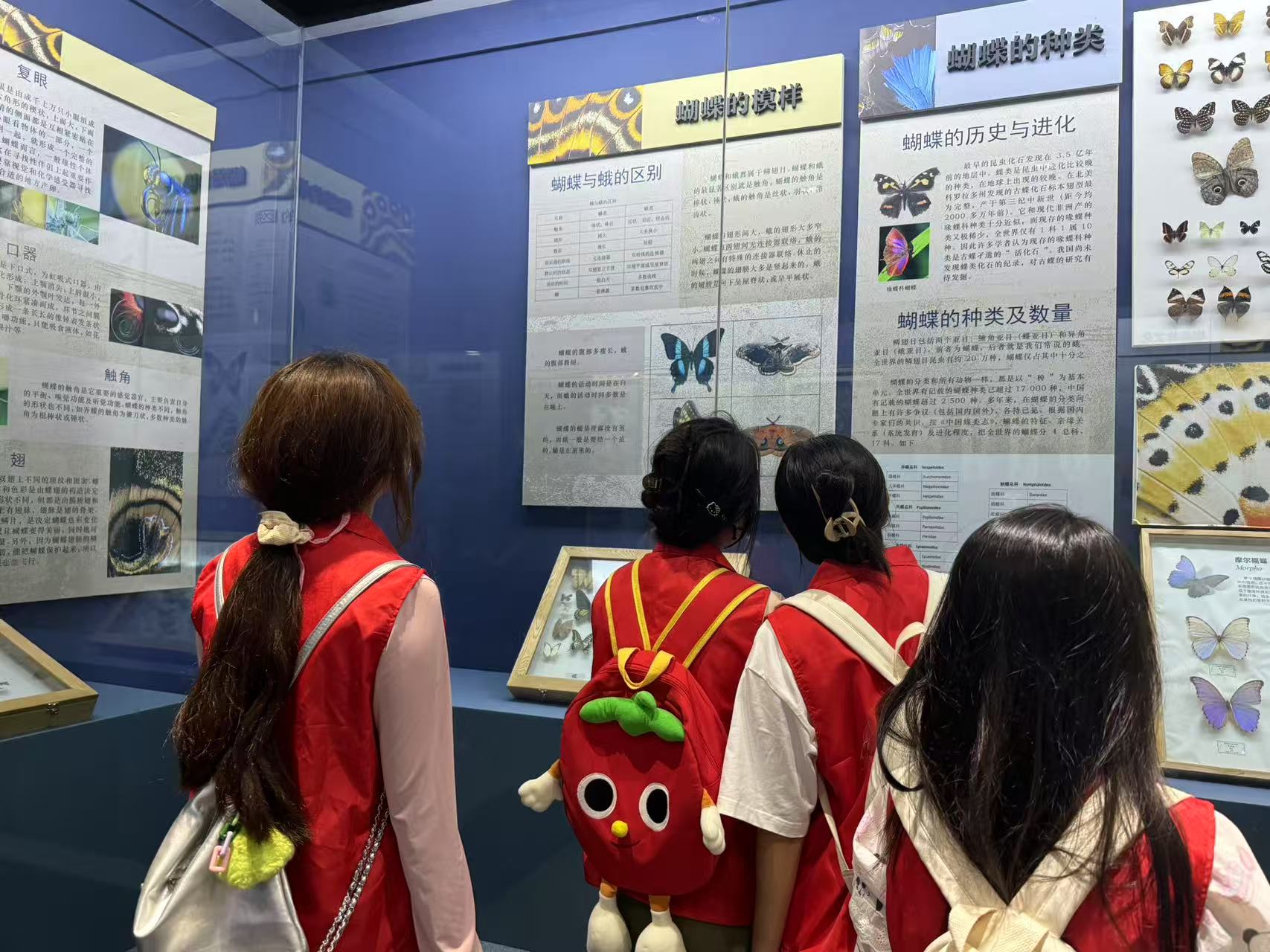

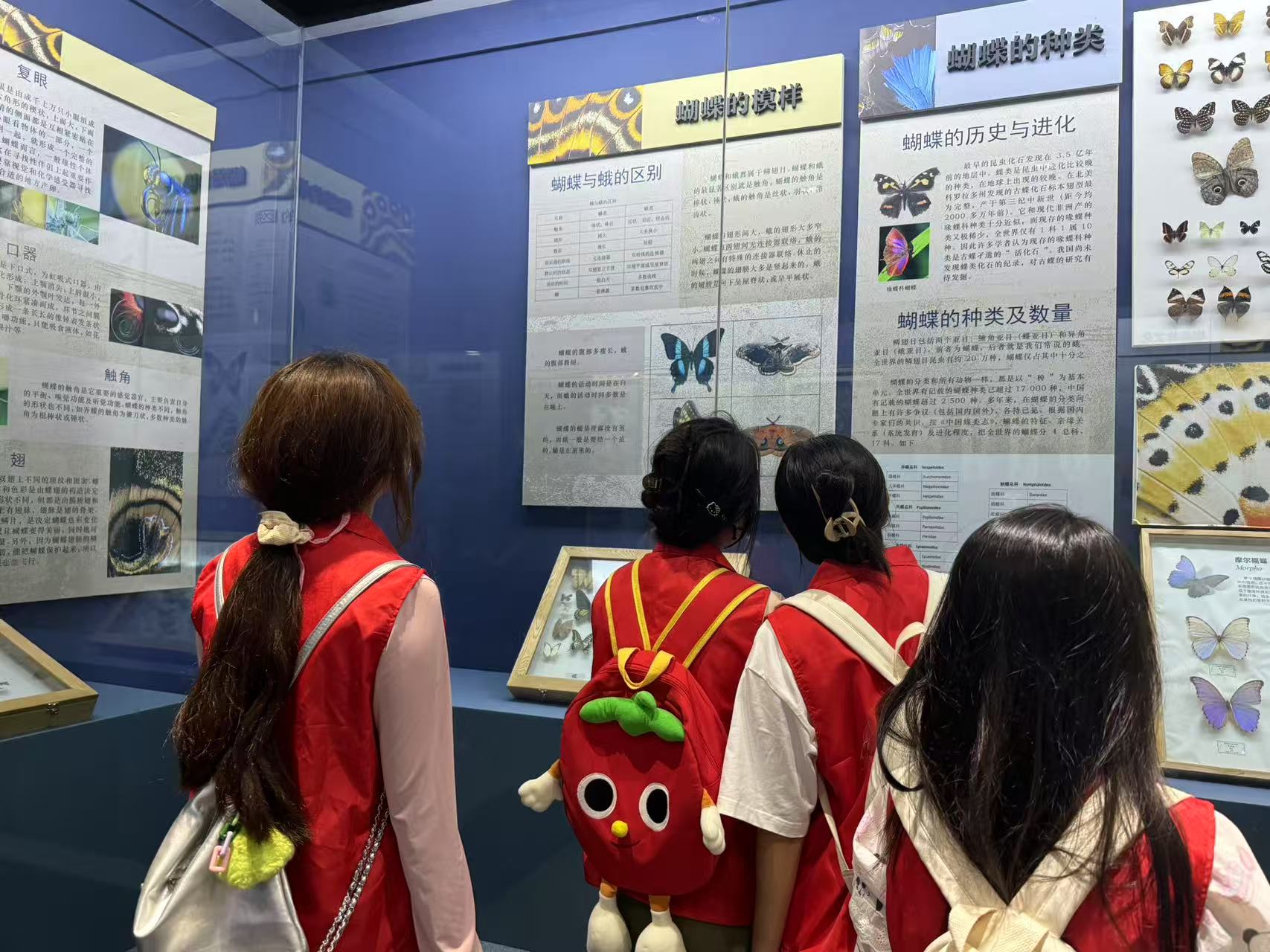

自然展区内,五彩斑斓的蝴蝶标本墙,成为连接自然与人文的奇妙纽带。队员们探寻着蝴蝶的种类、生活习性,聆听它们在生态系统中的角色,同时也发现,中华文化里从不缺少对自然生物的浪漫书写与文化赋予。从“庄生晓梦迷蝴蝶”的诗意,到民俗文化中蝴蝶象征新生、美好的寓意,自然与人文在此交融共生。这让大家明白,中华文化不仅扎根于历史人文,更与自然生态紧密相连,传承文化,也要守护好自然赋予的宝贵财富,延续人与自然和谐相处的古老智慧。

在这个过程中,队员们意识到,传承中华文化并非遥不可及,它可以很具体、很生动。这些小小的文化互动,能让更多人尤其是年轻人,主动靠近文化、了解文化,进而参与到传承中来。于是,他们开始思考,如何将这种体验式传承,延伸到更多场景,让文化传承的触角,触达更广泛的人群。

整个参观实践过程,队员们始终以积极向上的视角,捕捉每一个文化瞬间,试图用最真诚的文字与行动,讲述对中华文化传承的理解。黑龙江省博物馆里的一景一物,从历史工业探索,到民族文化绽放;从生活日常沉淀,到自然人文交融,无一不在诉说中华文化的博大精深与绵延不绝。

于“龙的传人志愿服务队”而言,这是一场文化觉醒之旅。在博物馆的时光长廊里,他们收获的不仅是知识,更是对中华文化传承的深刻责任感。作为新时代青年,他们明白,传承中华文化,需要先读懂它的过去——那些沉淀在历史中的奋斗与智慧;理解它的当下——多元文化交融共生的生动模样;更要付诸行动,去传播、去延续。

黑龙江省博物馆的建筑,静静伫立在城市一隅,历经岁月打磨,砖石间沉淀着厚重的历史。“龙的传人志愿服务队”的队员们身着统一红马甲,整齐列队于馆前,当队旗在阳光下猎猎作响,使命感便在每个人心中悄然扎根。这一趟奔赴,不为别的,只为聆听历史的回声,接住中华文化传承的接力棒。

未来,“龙的传人志愿服务队”还将继续以志愿服务为依托,把在黑龙江省博物馆里汲取的文化力量,转化为更多元的传承行动。他们想走进更多文化场馆,挖掘更多鲜为人知的文化故事;开展文化创意实践,将古老文化元素与现代设计结合,让文化以更时尚的姿态走近年轻人;组织文化调研,了解当下大众对中华文化传承的认知与需求,为文化传承路径的优化,提供青春视角的建议。@黑龙江共青团@黑龙江东方学院-团委

图:“龙的传人”志愿服务队集体大合照(拍摄者:刘雨涵)

踏入馆内,时光的洪流瞬间将众人包围。“建路兴业——铁路修建与科学方兴”展区,宛如一部无声的编年史书。1897 - 1903年,中东铁路从蓝图走向现实,展板上的文字与图片,串联起无数不为人知的故事。队员们围拢在讲解队员的身旁,目光紧锁那些泛黄的资料——铁路修筑时,工程师们如何克服技术难题,工人们怎样在严寒与艰苦中坚守,这条铁路又如何成为区域发展的动脉,促进科技交流与实业萌芽。

图:“龙的传人”志愿服务队队员向众人讲解黑龙江省铁路的修建与科学方兴(拍摄者:刘雨涵)

队员们放慢脚步,附身观察、轻声交流。在苗族服饰前,他们探讨色彩搭配里蕴含的自然崇拜;面对侗族刺绣,又琢磨图案中传递的家族故事与美好祈愿。每一件展品,都是民族文化的微缩载体,让大家深刻体会到,中华文化的绚丽画卷,是由各民族文化相互交融、各自精彩共同绘就。这是中华民族团结一心、文化共生共荣的生动体现,也让传承的意义,在多元文化的碰撞中愈发清晰——要守护这份来之不易的文化多样性,让各民族文化都在新时代绽放光彩。复原的生活场景展区,像是一台时光复印机,将过去中国人的生活片段原封不动地“拷贝”而来。老式的木质家具泛着温润的光,复古的装饰带着岁月痕迹,栩栩如生的人物蜡像,仿佛下一秒就会开口讲述家长里短。队员们小心翼翼地穿梭其中,观察着每一处细节:灶台上摆放的粗陶碗,或许曾盛着一家人的烟火;墙上挂着的蓑衣斗笠,说不定见证过邻里互助的雨天温情。

自然展区内,五彩斑斓的蝴蝶标本墙,成为连接自然与人文的奇妙纽带。队员们探寻着蝴蝶的种类、生活习性,聆听它们在生态系统中的角色,同时也发现,中华文化里从不缺少对自然生物的浪漫书写与文化赋予。从“庄生晓梦迷蝴蝶”的诗意,到民俗文化中蝴蝶象征新生、美好的寓意,自然与人文在此交融共生。这让大家明白,中华文化不仅扎根于历史人文,更与自然生态紧密相连,传承文化,也要守护好自然赋予的宝贵财富,延续人与自然和谐相处的古老智慧。

图:“龙的传人”志愿服务队队员参观蝴蝶展(拍摄者:刘雨涵)

互动体验环节,为这场文化探寻之旅增添了一抹生动的色彩。队员们围在体验台前,亲手操作,将特色印章盖在本子上。每一个印章落下,都像是在解锁一道文化“密码”——黑龙江地区的历史符号、文化标识,随着红色印泥的晕染,清晰定格在纸上。这一盖一按的简单动作,却是对文化的真实触摸与留存。在这个过程中,队员们意识到,传承中华文化并非遥不可及,它可以很具体、很生动。这些小小的文化互动,能让更多人尤其是年轻人,主动靠近文化、了解文化,进而参与到传承中来。于是,他们开始思考,如何将这种体验式传承,延伸到更多场景,让文化传承的触角,触达更广泛的人群。

整个参观实践过程,队员们始终以积极向上的视角,捕捉每一个文化瞬间,试图用最真诚的文字与行动,讲述对中华文化传承的理解。黑龙江省博物馆里的一景一物,从历史工业探索,到民族文化绽放;从生活日常沉淀,到自然人文交融,无一不在诉说中华文化的博大精深与绵延不绝。

于“龙的传人志愿服务队”而言,这是一场文化觉醒之旅。在博物馆的时光长廊里,他们收获的不仅是知识,更是对中华文化传承的深刻责任感。作为新时代青年,他们明白,传承中华文化,需要先读懂它的过去——那些沉淀在历史中的奋斗与智慧;理解它的当下——多元文化交融共生的生动模样;更要付诸行动,去传播、去延续。

黑龙江省博物馆的建筑,静静伫立在城市一隅,历经岁月打磨,砖石间沉淀着厚重的历史。“龙的传人志愿服务队”的队员们身着统一红马甲,整齐列队于馆前,当队旗在阳光下猎猎作响,使命感便在每个人心中悄然扎根。这一趟奔赴,不为别的,只为聆听历史的回声,接住中华文化传承的接力棒。

未来,“龙的传人志愿服务队”还将继续以志愿服务为依托,把在黑龙江省博物馆里汲取的文化力量,转化为更多元的传承行动。他们想走进更多文化场馆,挖掘更多鲜为人知的文化故事;开展文化创意实践,将古老文化元素与现代设计结合,让文化以更时尚的姿态走近年轻人;组织文化调研,了解当下大众对中华文化传承的认知与需求,为文化传承路径的优化,提供青春视角的建议。@黑龙江共青团@黑龙江东方学院-团委

- 作者:胡晓冰 来源:自行写作

- 发布时间:2025-07-26 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 东北林业大学土木与交通学院“红魂铸匠心,‘交’筑振兴梦”实践

- “红魂铸匠心,‘交’筑振兴梦”小队怀着探索与景仰的双重热望,踏入了沈阳市建筑东北设计研究院,更是奔赴到锦州市义县工程一线,在真

- 07-26 关注:6

- 银龄智援实践团协同人文学院开展雅达养老艺术服务实践

- 人文与健康学院联合银龄智援青年实践团,组织师生党员、专业教师及学生代表走进无锡宜兴雅达养老中心,开展 “乐暖银龄,艺养身心” 实

- 07-26 关注:0

- 韶关学院微光志愿服务队开展心理疗愈绘画活动纪实

- 2025年7月5日,韶关学院马克思主义学院组建的“微光志愿服务队”踏上征程,一行由深耕思想政治教育与心理学领域的学者带队。

- 07-26 关注:4

- 青春护文脉,数字焕文明—黑龙江东方学院龙的传人志愿服务队开展

- 为传承中华传统文化,2025年暑期,黑龙江东方学院“龙的传人志愿服务队”奔赴黑龙江省博物馆开展实践活动。

- 07-26 关注:0

- 坚守生态农业:福建农林大学“绿脉振兴”实践队探访新农人阿土的

- 绿水青山是生态之基,亦是发展之要。在乡村振兴的浪潮中,生态农业的蓬勃发展为绿色发展理念写下生动注脚,为乡村可持续发展提供了鲜活

- 07-26 关注:7

- 皖南土鸡遇“新质生产力”:池州学院实践团助力振兴

- 池州学院实践团聚焦“新质生产力”与“乡村振兴”主题,深入青阳县调研皖南土鸡产业发展。调研发现,在党建引领下,科技创新与产业融合

- 07-26 关注:1

- 塔里木大学胡杨学子实践行:“‘艾’不沉默,禁毒有声”教育宣讲

- 2025年6月26日是第38个世界禁毒日,为进一步提高群众识毒、防毒、拒毒意识,营造全民参与禁毒的良好氛围,第一师公安局在阿拉尔市橙意

- 07-26 关注:0

- 陕西工大“秦工薪火”实践团走进长乐塬抗战遗址公园——探寻抗战

- 07-26 关注:1