推普助力乡村振兴 让语言之花绽放——甘肃农业大学“语润天祝,推普助兴”服务实践团以多维实践书写语言赋能乡村振兴篇章

推普助力乡村振兴 让语言之花绽放

——财经学院“语润天祝,推普助兴”服务实践团以多维实践书写语言赋能乡村振兴篇章

语言是民族复兴的基石,是乡村振兴的纽带。近日,甘肃农业大学财经学院“语润天祝,推普助兴”服务实践团深入天祝藏族自治县,以“推普”为支点,串联起调研、教学、助农、生态环保与红色教育等多维实践,让普通话成为打通服务群众“最后一公里”、激活乡村发展内生动力的“催化剂”,在高原大地上镌刻下语言赋能的深刻印记。

(图为实践团在红沟寺村与孩童、村书记等的大合照 蓝茜 摄)

调研先行:解码需求,让推普工作“靶向发力”

实践团抵达天祝后,深入华藏寺镇、松山镇、抓喜秀龙镇、大红沟镇等,通过问卷、访谈、实地观察等方式,细致了解当地居民普通话的掌握程度和使用频率,认真记录村民们在生活中遇到的语言难题。调研发现,尽管整体推普意识普遍提升,但部分中老年群体及偏远牧区民众在语言转换上仍存现实困难。实践团成员通过现场讲解、发放国家普通话宣传手册,提升群众规范使用国家通用语言文字的意识,凝聚维护民族团结、共同进步的思想共识。

(图为实践团成员邀请社会人士填写问卷 胡晗 张桐 摄)

课堂铸魂:播种希望,让语言成为“成长阶梯”

“红军不怕远征难的‘难’,是第二声,读时要扬起来……”在大红沟镇红沟寺村的课堂上,实践团成员正结合红色课文,带学生练习普通话声调。推普进课堂,不止于“教发音”,更在于“筑根基”。实践团创新教学模式,趣味推普课堂环节“普通话:小故事,大道理”让孩子们在欢声笑语中加深对普通话和规范字的认识。推普海报绘画环节,孩子们用画笔表达对推广普通话和民族团结的理解,二年级小朋友张钰轩的绘画格外引人注目——画里有一辆坦克,旁边写着“长大想当兵”,这一细节让实践队员深刻意识到:推普的意义——不仅是教说话,更是给梦想铺路。

(图为实践团在大红沟镇红沟寺村开展课堂合集 王海园 苟琪 周晓 摄)

多维赋能:破壁搭桥,让推普成为“发展引擎”

在天祝县博物馆,实践团成员在了解完天祝地区的发展脉络及特色民族文化之后,在博物馆工作人员的安排下,化身为志愿者,向馆内游客普及推普知识,呼吁大家在传承民族文化的同时,积极使用国家通用语言文字。在松山镇食用菌科技示范基地,实践团成员跟随农户参与采摘蘑菇,针对当地农户普通话水平参差不齐的情况,开展普通话推广活动,通过一对一辅导,帮助农户们纠正发音,提高普通话表达能力。在抓喜秀龙草原,在政府工作人员的安排下,实践团成员深入草原、河道开展环境整治行动,向周边群众和游客宣传“保护草原就是保护家园”的理念,讲解垃圾分类、生态保护法律法规等知识。

(图为实践团成员在天祝博物馆当志愿者、在抓喜秀龙草原参与环境整治活动、在松山镇食用菌科技示范基地交流 郭颖 苏世凤 摄)

红脉传声:以语载史,让推普成为“初心纽带”

大红沟镇“红色私塾”展馆,实践团成员驻足凝视、凝神倾听,在触摸历史印记中深刻感悟西路军女战士杨文局流落西顶草原受到当地牧民梅洛桑却增、李坚草吉夫妇无私救助,共同生活12年,期间一起创办私塾夜校播撒红色种子,舍饭济民增进民族团结等一系列红色故事,那份跨越民族、共赴国难的赤诚让大家深受震撼,“语言是历史的载体,讲好红色故事,首先要讲清楚红色语言”“红色私塾里的初心是救国救民,今天我们的初心就是用知识服务基层,让推普工作真正惠及乡村群众,助力乡村振兴”。实践团成员分享到。

(图为实践团在大红沟镇“红色私塾”展馆参观 蓝茜摄)

语润高原,推普兴邦。财经学院“语润天祝,推普助兴”实践团的行动,是新时代青年以语言为桥、服务国家战略的生动注脚。未来,这份实践将持续延伸,让普通话在乡村振兴的沃土上,既成为沟通的工具,更成为发展的动能、团结的象征,在民族复兴的征程中,奏响“语通天下、心向未来”的时代强音。

(图为实践团在大红沟镇“红色私塾”展馆门口与讲解员、村书记合照 蓝茜 摄)

- 作者:甘肃农业大学财经学院“语润天祝,推普助兴”服务实践团 来源:https://xingfuanningn.newgscloud.com/pages/2025/07/21/90701b

- 发布时间:2025-07-26 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 三下乡|西安建筑科技大学土木工程学院赴河北省涿州市107国道沿线

- 7月25日,西安建筑科技大学土木工程学院“砥城为民,有韧有余”暑期社会实践团针对涿州市洪灾后的恢复重建情况开展实地调研。

- 07-26 关注:2

- 三下乡|西安建筑科技大学土木工程学院赴河北省涿州市北拒马河北坛

- 2025年7月24日,西安建筑科技大学土木工程学院“砥城为民,有韧有余”暑期社会实践团(以下简称实践团)深入涿州市多个街道、乡镇,开

- 07-26 关注:1

- 华清学子三下乡:汇青春暖暖之力,承红色奋进之魂

- 华清学子三下乡:汇青春暖暖之力,承红色奋进之魂

- 07-26 关注:0

- 学以致用促发展 ,创意赋能焕新颜

- 2025年7月26日,浓“农”深情,“乡”约振兴实践团到青岛市即墨区龙泉花海乐园,借新媒体助当地文旅和农产品销售。满贡村刘永龙书记接

- 07-26 关注:0

- 推普助力乡村振兴 让语言之花绽放——甘肃农业大学“语润天祝,推

- 甘肃农业大学财经学院“语润天祝,推普助兴”服务实践团先通过调研精准掌握当地居民普通话使用情况,针对中老年及偏远牧区群体的语言困

- 07-26 关注:0

- 青岛农业大学巴瑟斯未来农业科技学院与平邑县开展党建共建 助力金

- 7月22日,青岛农业大学巴瑟斯未来农业科技学院、农学院、经济管理学院(合作社学院)与临沂市科技信息学校举行党建共建揭牌仪式。

- 07-26 关注:38

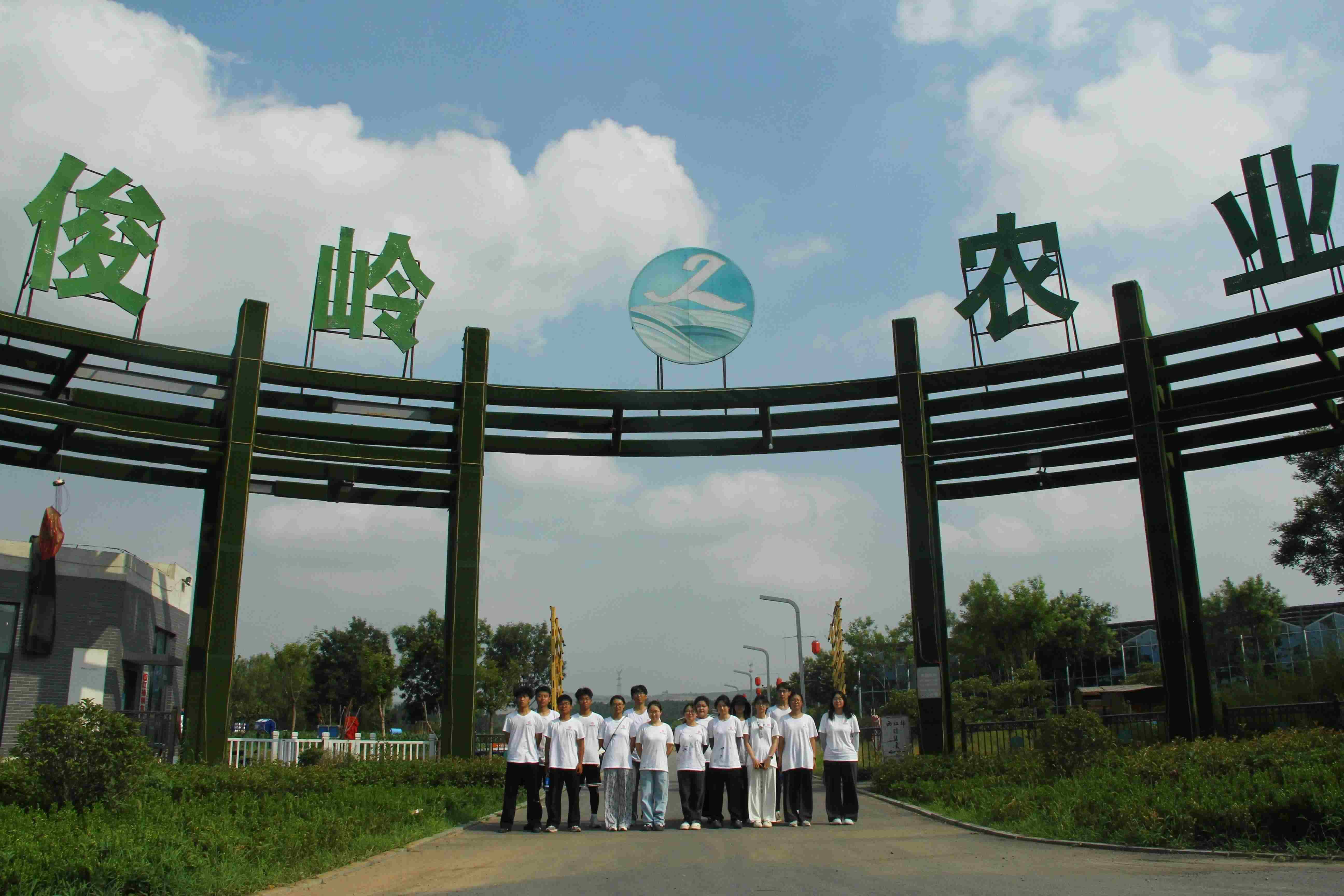

- “绘美逐梦·与美同行”实践服务队前往淄博市淄川区岭子镇俊岭农

- 07-26 关注:1

- 经济贸易学院2025暑期社会实践系列之“乡土振兴谋发展,同心筑梦

- 为深入了解乡村振兴实践路径,探寻乡村振兴的成功经验,7月5日,河南工业大学“青禾耕梦”社会实践团前往河南省开封市兰考县白云山村开

- 07-26 关注:3