广工学子深入石龙古镇:用3D建模“解码”百年醒狮非遗技艺

石龙镇的骑楼阴影里,纸浆混着竹篾的清香漫过青石板路。广东工业大学国际教育学院的10名同学带着平板电脑与卡尺,在这座岭南古镇里,用数字代码与醒狮文化展开了一场跨越时空的对话 —— 他们试图用 3D 建模技术,为百年醒狮头留住那些藏在指尖、汗水与时光里的密码。

一、骑楼下的指尖对话:老匠人与新工具的默契

中山路非遗街区的 "德和兴" 牌匾下,省级非物质文化遗产项目‘石龙醒狮头制作技艺’代表性传承人郭润棠师傅亲戚的手指正捏着桑皮纸,往竹篾骨架上裱糊。他的动作像钟摆般精准:竹篾弯成的 "眼眶" 弧度要卡着拇指第一节,裱纸时刷子蘸浆糊的力度得让纸既贴牢又不皱,三十余道工序里凝聚着四代匠人的智慧结晶。

图1: 醒狮头制作技艺传承人郭润棠师傅的亲戚正在为竹篾骨架裱糊桑皮纸。(周子瑞 摄)

"红要像灶膛里跳的火苗,绿得像初春刚化的溪水。" 郭师傅转头时,看见实践队队长陈梓烽正举着平板电脑,试图用 3D 软件勾勒狮头的轮廓。他突然伸手按住屏幕:"别急着画线条,先摸摸这竹篾 —— 弧度差一分,狮头的精气神就弱一分。"

那天的阳光从骑楼雕花漏下来,照在队员们的卡尺上。机械专业的周子瑞蹲在地上测竹篾角度,当他调整到第三版时,屏幕里的虚拟狮头 "眼眶" 终于和实物严丝合缝,郭师傅眯眼瞅了瞅:"你们这代码,倒把老手艺的筋骨描出来了。"

图2:省级非遗传承人郭润棠(左)在“德和兴”作坊内,向广工实践队员讲解狮头竹篾骨架的弧度测量要点。(周子瑞 摄)

作坊内弥漫着桑皮纸浆的气息,实践队员们正围绕测量数据和模型细节进行交流讨论,声音在骑楼间荡开。原来数字不是冷的,当它接住匠人的指尖温度,代码也能长出温情的棱角。

二、龙青馆的鼓点:数字镜头下的文化密码

在石龙镇醒狮训练基地龙青馆内的木梁上悬着十几只狮头,新旧不一的绒毛里藏着岁月痕迹。实践队员们围着教练丁舒姬师傅的 "狮头谱" 蹲坐成圈,平板电脑镜头对准泛黄纸页上的朱砂批注 ——据丁舒姬师傅介绍,图谱上记录的是丁家三代传承积累下来的醒狮造型寓意解读。

"这只刘备狮的额角要圆,代表仁义;关羽狮的眉要挑,显出忠勇。" 馆场丁舒姬师傅指着谱子,队员们突然发现,郭润棠师傅制作的狮头果然暗合这些讲究。技术组立刻打开建模软件,在狮头 3D 模型的额角处添加注释标签。

少年们休息时,队员们举起录音笔:"能讲讲你们第一次上桩的感受吗?"女孩摸着狮头前额的 "王" 字纹饰说:"丁师傅说,狮头一戴上,就得让身子和狮头的劲儿拧成一股绳 —— 你的呼吸得跟着狮头的起落走,你的眼神得藏在狮口后面活起来,这才叫人狮合一。" 队员们将这段关于‘人狮合一’精髓的访谈录音整理成文字,并将其作为重要的‘文化注解’信息,嵌入到对应狮头模型的数字化档案中。

图3: 醒狮教练丁舒姬师傅(左)向实践队员详细讲解狮头构造的文化寓意。(欧舟 摄)

暮色中,队员们的相机里存满了细节:狮头嘴角的 "笑口" 角度、鬃毛的编织纹理、少年们贴在墙上的训练日历。丁舒姬师傅看着队员们给每个狮头编号建档,突然说:"这些老讲究,你们记下来,就不算丢了。" 那一刻,代码与口诀在鼓点余韵里,完成了一次跨越代际的接力。

三、博物馆的时空折叠:从黄竹到代码的坚守

夕阳把非遗博物馆的玻璃展柜染成暖金色。实践队员们站在馆藏的一件标注为清代道光年间(或清中晚期)的醒狮头前,手里的平板电脑正亮着 3D 建模初稿,新旧两个狮头在余晖里像在对话。

图4: 实践队员周子瑞与带队教师周彬在非遗博物馆内,对照清代醒狮头实物讨论3D建模细节。(刘佳豪 摄)

"你看这扎框的黄竹,和郭润棠师傅今天用的是同个山头的。" 带队老师周彬指着展柜,经仔细观察和郭师傅介绍比对,队员们才发现,百年前的狮头糊纸也是桑皮纸,纤维里藏着的韧性,和郭润棠师傅裱纸时强调的 "能经住十年风吹" 如出一辙。“队长陈梓烽展示的笔记本电脑上,密密麻麻记录着从郭师傅口述和现场实践中获取的关键参数:如郭润棠师傅说的竹篾弧度误差需控制在2毫米以内,女孩描述的 ‘正气’等神态特征需转化为模型的具体参数设定等。这些数据是连接传统经验与数字模型的核心桥梁。”这些数字,都是从老手艺的筋骨里抠出来的。

图5: 技术组成员在工作室利用3D建模软件精细调整醒狮模型。(陈纯敏 摄)

图6: 项目团队完成的醒狮头3D数字化建模效果图。(陈梓烽 摄)

在项目前期进行的社区调研中,部分受访老居民表达了‘年轻人对醒狮兴趣减弱’的担忧,有位老街坊写:"现在的孩子不爱看醒狮了。" 但队员们想起,建模时路过的小学生扒着橱窗喊 "这是舞狮头吗?好酷";女孩训练结束后,主动问 "能把狮头的故事也放进模型里吗"。原来不是年轻人不爱,是他们还没看见 —— 那些藏在纹饰里的寓意,浸在口诀里的坚持,本就该被更多人看见。

目前,凝聚着郭润棠师傅匠心与温度的醒狮头3D数字模型初稿已经完成。这不仅是石龙镇“生产性保护”理念下醒狮艺术从舞台走向生活的现代回响,更是广东工业大学学子以数字技术为笔,为古老非遗写下的崭新篇章。项目成果未来有望应用于文化教育、数字化展示平台及文创产品开发,为岭南醒狮的传承与创新注入新活力。这代年轻人的探索启示我们:珍贵的传统技艺从未褪色,它们正期待着新时代的“解码者”与“同行者”,助力其在数字浪潮中焕发恒久魅力。

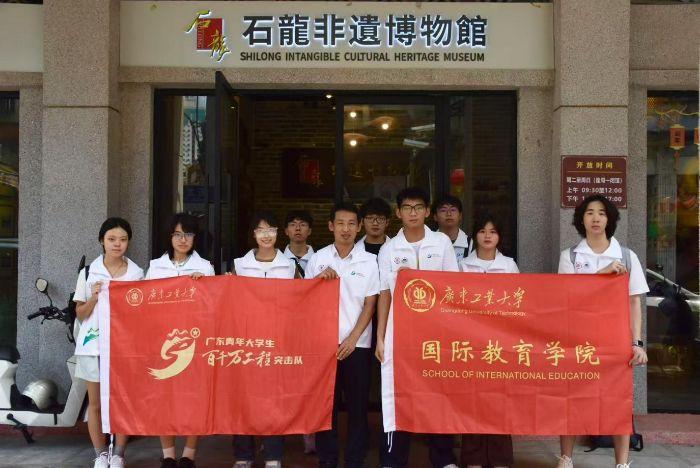

图7: 广东工业大学国际教育学院“数字醒狮”实践队在石龙非遗博物馆前合影。(刘佳豪 摄)

(通讯员 欧舟 陈梓烽 陈纯敏 叶育彤 游盛钧 )

- 作者:欧舟 陈梓烽 陈纯敏 叶育彤 游盛钧 周子瑞 刘佳豪 来源:广东工业大学国际教育学院“数字醒狮.舞动石龙”突击队

- 发布时间:2025-07-29 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

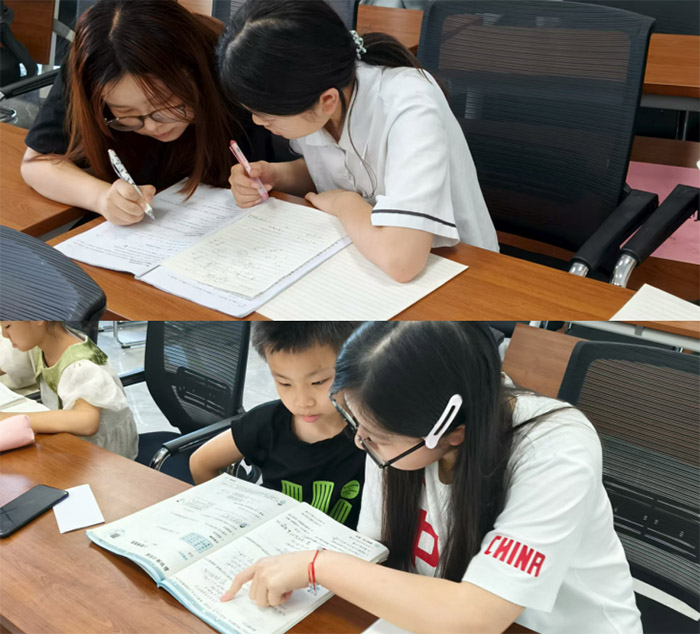

- 书香润乡土,阅读育新苗——贵州大学“护苗乌罗”志愿服务队助力

- 07-29 关注:0

- 青春三下乡|南北纵贯识水工重任,青春问道探复兴之路 ————河

- 7 月 10 日至 24 日,河海大学该调研团开展暑期实践,足迹遍布南京、武汉等多地,聚焦水利科技创新等,通过听讲座、实地勘察等,深化对

- 07-29 关注:0

- 精心筑就“茶博士”,智慧助力产业兴

- 为助力制茶产业发展,浓“农”深情,“乡”约振兴实践团为青岛市即墨区瑞草园开发“茶博士”智能农业小程序。该程序聚焦茶园管理痛点,

- 07-29 关注:0

- 童心向黄河,探秘逐新知

- 07-29 关注:0

- 广工学子深入石龙古镇:用3D建模“解码”百年醒狮非遗技艺

- 石龙镇的骑楼阴影里,纸浆混着竹篾的清香漫过青石板路。广东工业大学国际教育学院的10名同学带着平板电脑与卡尺,在这座岭南古镇里,用

- 07-29 关注:0

- “乡野蒲公英”三下乡:以爱为舟

- “乡野蒲公英”三下乡实践队深入乡村,锚定乡村振兴与教育帮扶核心目标,开展“爱心暑托”公益性假期托管活动,为乡村儿童打造多元课程

- 07-29 关注:150

- 粒粒皆辛苦,青穗播乡间——一场穿越千年的农联村守护行动

- 七月流火,江苏科技大学(张家港)“青穗兴乡队”志愿者小队深入张家港农联村腹地。

- 07-29 关注:5

- “语润棉田传薪火,经彩兴疆谱新篇”——山东理工大学经济学院“

- 围绕留守儿童、青少年、棉农群体、基层干部开展推普调研与教学,结合棉花产业做金融科普、助农直播,推动文化融合,助力乡村振兴。

- 07-29 关注:6