大学生新闻网,大学生新闻发布平台

青春寻访红色足迹 志愿传承英烈精神

青春寻访红色足迹 志愿传承英烈精神

2025 年 7 月25日,淮北师范大学三下乡实践员陈梦雨奔赴利辛烈士陵园,开展红色精神传承调研,因响应国家红色文化传承号召、深化青年爱国教育而来,在庄严肃穆的陵园里,以实地走访、史料梳理为路径,解码英烈事迹,让八皖大地的红色基因,借青春实践注入时代新活力。“这里每一块墓碑都刻着滚烫的初心,每一段事迹都藏着未凉的热血。”7 月 22 日清晨,利辛烈士陵园的松柏间传来青年志愿者的轻声感慨。来自安徽淮北师范大学的三下乡实践者陈梦雨在此开展为期一天的红色调研活动,通过前期史料梳理、实地寻访考证、素材系统创作,将沉睡在陵园里的英烈故事转化为可传播的精神火种。

2025.7.25 利辛烈士陵园纪念碑

案头深耕:让史料在准备中 “活” 起来

“利辛烈士陵园始建于 1984 年,安葬着从土地革命到解放战争时期的 136 位烈士,其中 89 位是利辛本地籍战士……” 笔记本上密密麻麻记着陵园基础信息。为让调研不止于 “打卡式参观”,我提前两周启动 “案头攻坚”,构建起 “史料数据库 + 调研路线图 + 传播施工图” 三维准备体系。在史料收集阶段,我查阅《利辛县志》《亳州革命老区斗争史》等地方文献,从安徽省退役军人事务厅官网调取陵园档案,还联系利辛县党史办获取《利辛英烈传》等内部资料。“我发现烈士们平均牺牲年龄只有 24 岁,和我现在差不多大。”

针对陵园特色,我设计出 “三线并行” 的调研方案:以 “烈士籍贯” 为线索,重点寻访利辛本地烈士的成长轨迹;以 “牺牲时间” 为脉络,梳理不同历史时期的斗争故事;以 “遗物见证” 为载体,挖掘烈士生前物品背后的细节,“历史不是冰冷的文字,我要找到那些被忽略的温度。”

陵园寻访:用脚步丈量精神高地

清晨的阳光穿透松柏,在利辛烈士陵园的纪念碑上投下斑驳的光影。我带着一束白菊在 “人民英雄永垂不朽” 的纪念碑前举行简短的缅怀仪式,读出整理的《烈士名录》,念到 “王克勤,1920 年生,利辛县王人镇人,1947 年牺牲” 时,在场的陵园管理员李建国同志轻轻点头:“这是我们陵园的‘明星烈士’,他的故事能让你知道什么是真正的战士。”

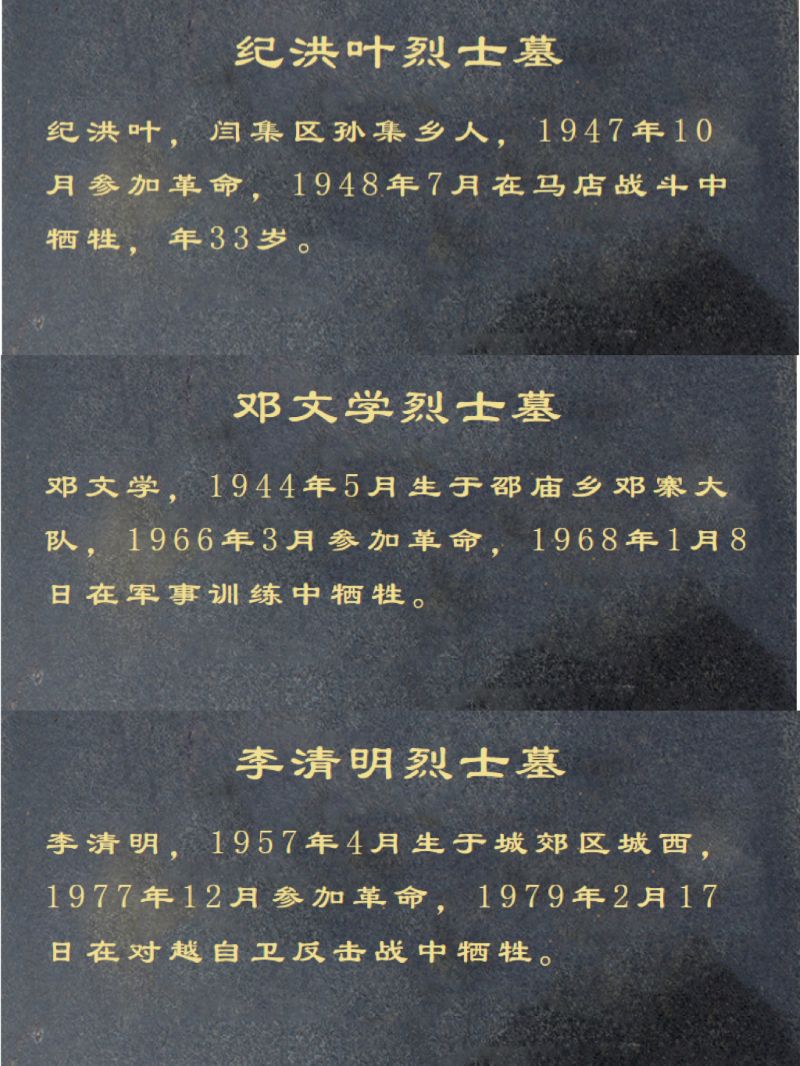

2025.7.25 利辛烈士陵园英雄墓碑

在李建国的带领下走进纪念馆。展柜里的一支钢笔引起我的注意 —— 这是 1946 年王克勤在部队学习时用的钢笔。“他出身贫寒,参军后才开始学文化,这支笔见证了他从文盲到战斗骨干的成长。” 李建国的讲述让我驻足良久,她立刻打开摄像机,镜头从钢笔缓缓移向旁边的《王克勤日记》复制品,同时在笔记本上快速记录:“钢笔 —— 自学精神;日记 —— 革命信念;战术手稿 —— 创新意识。”

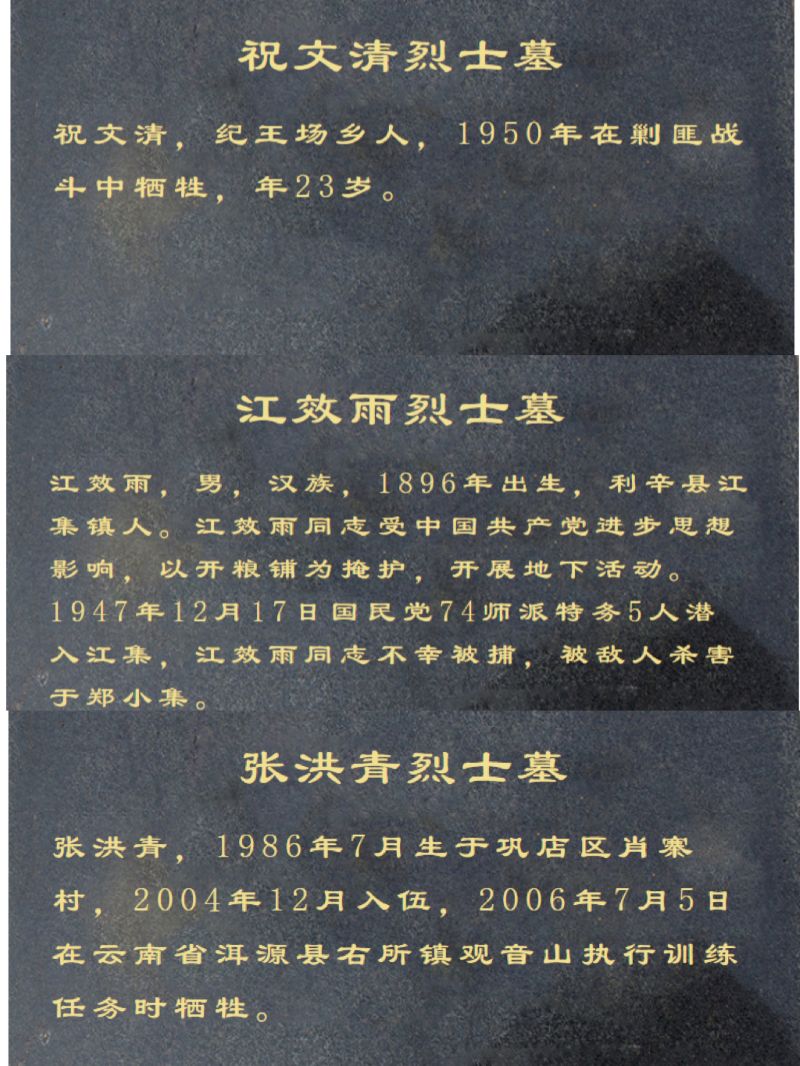

在 “淮海战役” 展区,一张泛黄的战地照片吸引了我的注意。照片里,几位战士正抬着担架冲锋,背景是硝烟弥漫的战场。“这张照片里有三位利辛籍战士,其中一位叫李德才,当时是担架队队长。” 李建国指着照片角落的身影说,李德才在护送伤员时被子弹击中腿部,仍坚持爬了两里地把伤员送到后方。为高效完成调研,我按时段规划行动:上午跟着李建国走访陵园的每个角落,从 “烈士纪念墙” 上的名字讲到 “英烈事迹廊” 里的故事;下午穿梭在纪念馆,用慢镜头拍摄烈士生前用过的煤油灯、修补过的军装,用手机记录阳光掠过纪念碑的轨迹;傍晚则在陵园的休息区整理笔记,将听到的故事按 “家庭背景”“革命经历”“精神特质” 分类标注。踏入陵园,祝文清、江效雨等烈士的墓碑有序伫立,似沉默却坚定的卫士。祝文清 23 岁青春,永远定格在 1950 年剿匪战斗;江效雨以粮铺为掩护,在黑暗岁月传递希望,终为革命献身。这些墓碑,是时光刻度,标记着不同年代的热血担当 —— 从解放战争的烽火,到和平时期的使命坚守,烈士们以生命为笔,在八皖沃土书写对信仰的赤诚。江效雨受进步思想感召,地下工作的智慧与勇气,映照早期共产党人的觉醒;李清明在对越自卫反击战中牺牲,展现和平年代军人的无畏。这些 “红迹”,不再是冰冷史料,而是可感可知的精神火种。

2025.7.25 利辛烈士陵园英雄墓碑

薪火相传:让红色故事走进生活

“这些笔记里有 136 位烈士的基本信息,其中 7 位有详细的生平故事和亲属口述补充。” 记满烈士的笔记本,纸张边缘因反复翻阅微微卷起。在《利辛英烈传》的空白处用红笔补充张建军讲述的细节;把拍摄的烈士遗物照片与历史背景对应,在每张照片下方标注 “物品年代”“关联事件”“精神内涵”。“有位烈士的军用水壶上有七个补丁,李建国说这是他行军时反复修补留下的,陈梦雨在照片备注里写了‘节俭奉公的生动体现’。” 这些标注能让看到资料的人更快理解背后的精神价值。讲述王克勤在战斗间隙坚持学习的故事,用 “24 岁的烈士与 24 岁的我们” 做对比,让同龄人感受青春的责任与担当,原来24 岁的青春可以这样滚烫,平凡的生命能迸发出这样的光芒。“以前在课本里读烈士故事,总觉得是遥远的历史;现在亲手触摸他们用过的物品,听着亲属的讲述,才明白每个名字背后都是鲜活的生命。”这种认知的转变让我更加重视传播的真实性 —— “他们的伟大不在于完美,而在于明知有遗憾仍选择挺身而出。”在调研快结束时,李爷爷对这次调研给予肯定:“现在很多年轻人愿意做红色传承工作,但能像这样沉下心收集整理的不多。”夕阳西下时,陈梦雨最后一次来到纪念碑前,“人民英雄永垂不朽”每一个烈士的纪念碑都给我心头一击,陈梦雨也相信他们一直都在,身影被夕阳拉得很长,与陵园里的松柏构成一幅安静而坚定的画面。

三下乡的意义,从来不在于形式的华丽,而在于是否真正走进历史、触摸精神,用最朴素的方式完成了一次深刻的红色传承 —— 没有精致的短视频,没有厚重的故事集,却用扎实的资料整理、真诚的分享计划、务实的建议反馈,让英烈精神有了可延续的传递路径。当那些带着温度的文字和影像,通过班级分享、档案补充等方式慢慢扩散,红色基因便在这朴素的传承中,真正融入了青春的血脉。

- 来源:网络信息查询,实践考察

- 发布时间:2025-08-15 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 【暑期“三下乡”】机电学院:三十昼夜丈量社区经纬,炽热青春点亮志愿星火

- 暑期以来,滁州学院机械与电气工程学院学子积极响应“三下乡”号召,组建志愿服务队,深入汊河镇金港湾社区与向荣社区,开展为期30天的

- 08-15 关注:13

- “追寻红色根脉·践行两山精神”西安明德理工学院暑期社会实践队:踏寻红色足迹,汲取

- 为传承红色基因,弘扬革命精神,“追寻红色根脉·践行两山精神”西安明德理工学院暑期社会实践队奔赴嘉兴、绍兴、上海,开展了一场意义

- 08-15 关注:2

- 丹心照荆楚|认识大别山精神普及度:调查采访纪实

- 南京信息工程大学党校学生联合会“荆楚丹心,薪火江城”小分队赴武汉开展实践活动

- 08-15 关注:3

- 丹心照荆楚|知行敬老之行——一场与时光温柔相拥的邂逅

- 南京信息工程大学党校学生联合会“荆楚丹心,薪火江城”小分队赴武汉开展实践活动

- 08-15 关注:1

- 丹心照荆楚|认识大别山精神普及度:社会调查结果

- 南京信息工程大学党校学生联合会“荆楚丹心,薪火江城”小分队赴武汉开展实践活动

- 08-15 关注:1

三下乡热点