长沙理工大学“寻脉黄精”实践团安化黄精“寻脉记” --从田间到工厂,小药材的民生振兴路

7月的安化群山,薄雾与晨光交替笼罩着田垄。长沙理工大学“寻脉黄精”赋能振兴团踏上这片土地,从农户的院落到企业的车间,从田垄间的幼苗到生产线的成品,一场关于黄精如何串联民生与产业、撬动乡村振兴的调研,在双向奔赴的认知中铺展开来。

泥土里的“民生账本”:黄精扎根处,日子更香甜

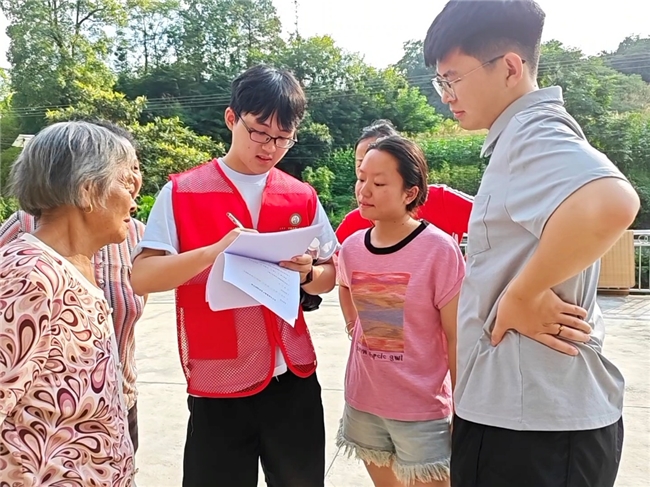

“种黄精后,每年能多挣几千块,够给娃买新书包,给老伴抓药咧!”清塘铺镇的农户掰着手指算着增收账,眼角的笑意里藏着最实在的幸福。实践团成员带着沾满泥土气的问卷穿梭于村落间,敲开的不仅是农户家门,更是黄精产业扎根乡土的民生密码。

方言的隔阂挡不住真诚的交流:试种时靠合作社技术指导才敢扩大规模的合作社成员,念叨着“黄精加工不污染环境,钱进袋、空气好”的村民,还有盼着“销路更顺、技术更精”的朴实期待,这些心声让“乡村振兴”从抽象概念变成了可触可感的生活改善。黄精的根茎在土里延伸,也悄悄串起了农户的“钱袋子”与“幸福感”——曾经外出务工的乡亲陆续返乡,靠着家门口的产业实现增收,生态与民生的共生,恰如黄精与山林相依的景致,写满可持续发展的智慧。

产业链上的“振兴密码”:从“云端孤芳”到富民产业

当调研镜头转向企业车间与种植基地,黄精产业的全貌愈发清晰。作为“中国多花黄精之乡”,安化黄精自带“硬核光环”:千米海拔的云端种植基地、冰碛岩土壤赋予的硒锌元素,再加上科学培育技术,让这里的黄精成了名副其实的“山间珍宝”。

引养”黄精企业的车间里,标准化生产线正将新鲜黄精转化为多样产品,八成以上员工是本地村民。“企业给种苗、教技术,回收价稳当,咱不用背井离乡也能挣钱。”一位正在包装黄精产品的村民说。从种植到加工、研发到销售,完整的产业链已悄然成型:政府推动产业与旅游联动,计划将黄精打造成第二个“安化黑茶”;企业通过“种苗+技术+回收”模式,让黄精从“本地特产”走向更广阔市场;而黄精玉竹炖鸡等特色菜品的走红,更让产业与餐饮、旅游形成良性循环,让“云端孤芳”真正成了富民强镇的“黄金产业”。

双向奔赴的“实践课堂”:青春与乡土的共鸣

暮色中,农户手心的温度还留在问卷上,车间机器的嗡鸣里藏着发展的动能。当高校学子带着理论框架走进田间地头,安化的土地正用最鲜活的案例讲授着实践课:黄精产业的根系,既扎在冰碛岩的土壤里,也扎在生态保护与民生改善的平衡中;乡村振兴的答案,既藏在企业的产业链条里,也写在农户增收后的笑脸上。

这场“寻脉”之旅,让黄精的故事愈发清晰——它不仅是一味药材,更是连接山林与市场、民生与发展的纽带。在青春与乡土的碰撞中,我们看见:乡村振兴的密码,就藏在这泥土里的民生账、产业链上的协作力,以及无数人为美好生活付出的点滴努力中。

(文/图 符思琪、陈荣静 /刘世民 )

- 作者:大学生新闻网 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-07-17 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 扎染进社区 靛蓝续文脉

- 07-17 关注:0

- 长沙理工大学“寻脉黄精”实践团安化黄精“寻脉记” --从田间到

- 07-17 关注:20

- 行走乡土中国 体悟振兴脉动 南信青年走进南京市江宁区湖熟街道钱

- 07-17 关注:1

- 非遗文化"笙声不息"——芦笙艺术的创新与传承之路

- 2025年,在毕节幼儿师范高等专科学校的校园里,一幅动人的文化传承画卷正在展开。蓝天白云下,两位手持改良芦笙的演奏者与热情洋溢的同

- 07-16 关注:42

- 童心绘瓦猫 匠心传文脉

- 07-16 关注:8

- “金刀青迹”绿色发展倡导团为黑水滩河“净颜”护航

- 07-16 关注:19

- 三下乡|非遗创新路,东溪焕新流

- 07-16 关注:20

- 豫北医学院开展豫西红色文化与地方实践活动

- 07-15 关注:27