青春追思历史 和平之声回荡——南京财经大学学子探访南京大屠杀纪念馆

2024年6月7日,南京财经大学24级"和平之声"实践团队9名学生赴侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆开展"三下乡"实践活动。团队通过聆听历史讲解、敬献白菊、参观史实展览等活动,深入了解1937年南京大屠杀及731部队细菌战罪行,以青年视角传承历史记忆,践行和平使命。

历史现场:从文字到实物的震撼

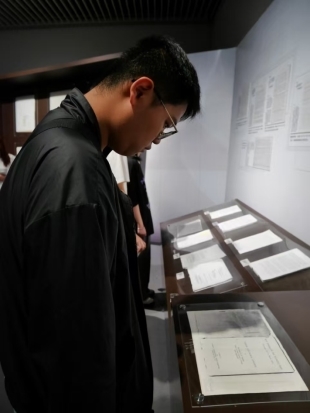

上午9时,团队成员在纪念馆讲解员引导下进入"南京大屠杀史实展"展区。在"日军暴行"单元,一组关于荣字1644部队(731部队南京分支)的史料陈列引发成员驻足。玻璃展柜内,泛黄的《阵中日志》复印件记载着1939年该部队使用霍乱菌进行人体实验的细节,旁边的细菌培养箱实物与泛黄的实验报告形成强烈视觉冲击。玻璃展柜内一组标注为"1942年荣字1644部队实验报告"的泛黄文件引发成员驻足。"这份档案详细记录了日军使用活体进行霍乱菌感染实验的过程,"讲解员指着文件中"实验体出现剧烈呕吐"的记载说道,"1998年北京东路施工时发现的41具遗骨,经鉴定正是该部队的实验受害者。"这些铝制培养箱足以制造3万万毫升细菌武器。"讲解员引用南京大学生物系教授朱洪文的考证,让团队成员直观感受到细菌战的残酷性。

在展区转角处,一台1930年代的军用电话机吸引了团队成员的注意。"这是南京保卫战期间守城部队使用的通讯设备,"讲解员按下机身侧面的按钮,听筒中传来模拟的炮火声,"1937年12月12日,就是通过这样的电话传出了最后一道抵抗命令。"会计学专业学生王玥在笔记本上快速记录:"文物会说话,这些细节比教科书更有冲击力。

在"万人坑"遗址陈列厅,透过玻璃地面可见层层叠压的遇难者遗骨。历史系学生李铭在参观笔记中写道:"遗骨上的锐器伤痕与硫酸腐蚀痕迹,印证了史料中'活体解剖'的记载。"这种从文字到实物的认知转换,让团队对"历史不容忘却"有了切身体会。

(图为南京大屠杀纪念馆门口雕塑,祁炜宏供图)

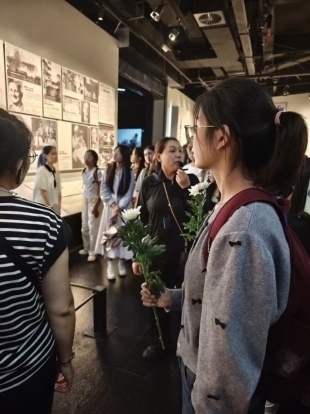

(图为小组人员看展,祁炜宏供图)

和平行动:白菊献哀思的仪式感

上午11时,团队在悼念广场举行献花仪式。在暴雨中成员们撑伞列队走向"母亲的呼唤"雕塑前的献花台,依次将白菊轻放于汉白玉基座上。这一场景与纪念馆内"紫金草花园"形成呼应——1939年,日本军医山口诚太郎将南京紫金山下的二月兰培育为"和平之花",如今已成为中日友好的象征。

"献花时必须摘除鲜艳装饰,这是对遇难者的尊重。"团队负责人金子烨介绍,出发前特意查阅《南京市国家公祭保障条例》,确保着装素净、言行庄重。纪念馆工作人员对团队遵守参观礼仪的表现表示肯定,称"青年的严谨态度是历史记忆传承的希望"。

(图为小组人员看展,祁炜宏供图)

青年反思:从历史认知到现实担当

"参观前我以为这只是一次普通的实践活动,直到看到那本标注'马路大'(日语'原木',指实验材料)的实验日志。"当发现1644部队的细菌弹生产数据与南京档案馆藏《防疫报告》完全吻合时,我突然理解了什么叫'铁证如山'。"参观结束后,团队在纪念馆学术报告厅与紫金草志愿者展开座谈。针对"如何让历史教育更贴近Z世代"的话题,成员魏悠琪提出:"可以通过短视频还原文物背后的故事,比如1644部队士兵的日记手稿。"这一想法与纪念馆正在推进的"数字记忆工程"不谋而合。

据悉,"和平之声"团队已计划将此次实践整理为《青年历史认知调查报告》,并在校园开展"文物故事进校园"活动。正如团队指导老师所言:"三下乡不是简单的参观打卡,而是要让青年在历史现场中理解'和平'二字的分量。"

(通讯员 魏悠琪)

(图为小组人员在纪念馆内场出口处合照,祁炜宏供图)

- 作者:大学生新闻网 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-07-28 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 追溯儒林文脉,赓续文化基因 ——滁州学院学子暑期三下乡吴敬梓

- 07-28 关注:0

- 青春追思历史 和平之声回荡——南京财经大学学子探访南京大屠杀纪

- 07-28 关注:1

- 金鳞闪耀,星火燎原

- 07-28 关注:1

- 山西应用科技学院管理学院“青苗筑梦” 实践队暑期“三下乡”实

- 07-26 关注:8

- 东北农业大学:青春赋能乡村振兴,科技点亮黑土希望

- 2025年7月15-17日,东北农业大学农学院“氮启豆源”实践团队在农学系党支部书记石瑛、农学院教师佟晓红、农学院学生团委负责人李镇童的

- 07-26 关注:5

- 浙江经贸职业技术学院诸暨探寻乡村振兴新图景|创青春赋能古村,非

- 07-25 关注:8

- 浙江经贸职业技术学院实践团赴龙门古镇:青春对话古镇,擘画浙派

- 07-25 关注:14

- 太原理工大学“东征赤焰 薪火石楼”赴吕梁市石楼县实践队

7月11日,太原理工大学马克思主义学院“东征赤焰 薪火石楼”实践队赴吕梁市石楼县,开展暑期社会实践活动。队员们走访县档案馆、红军- 07-24 关注:8