大学生新闻网,大学生新闻发布平台

“矩光”调研小队实践:聚焦消费合同格式条款,倾听一线声音

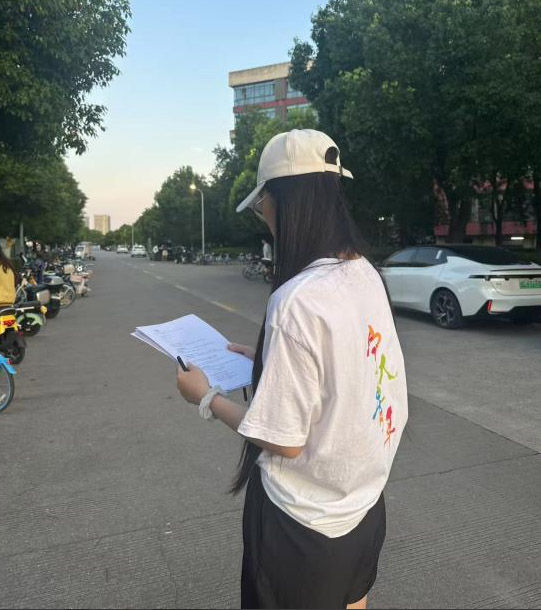

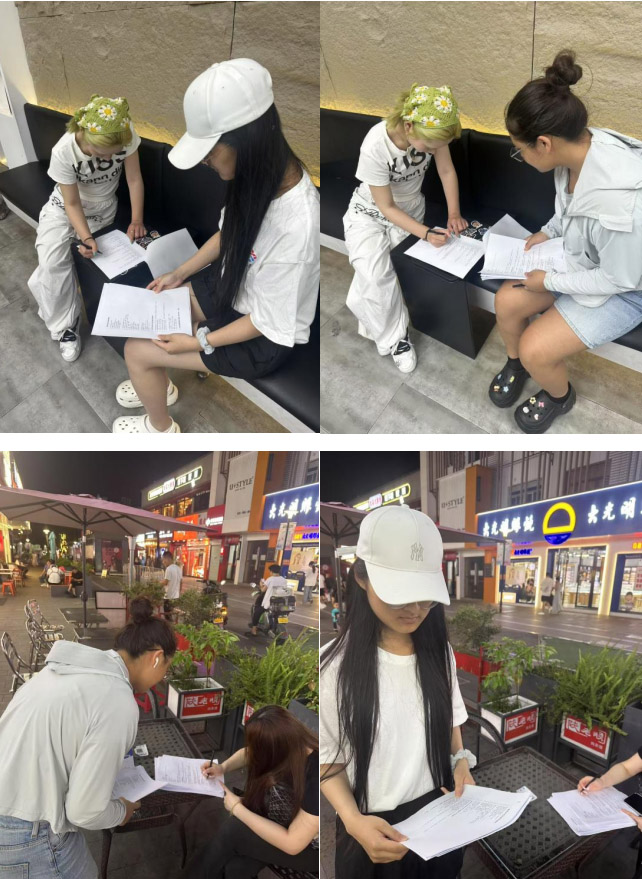

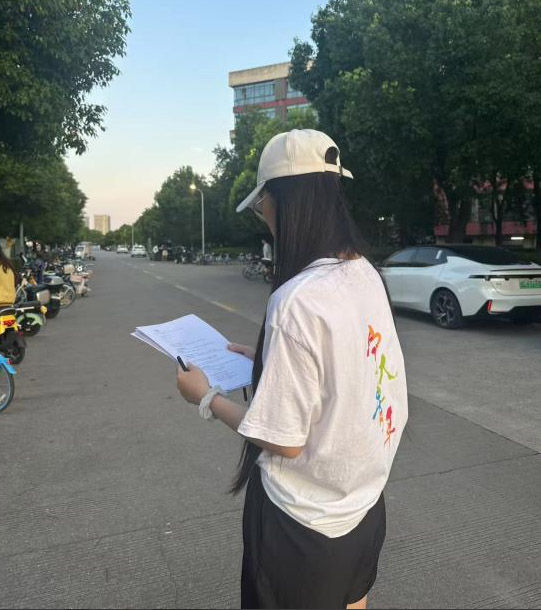

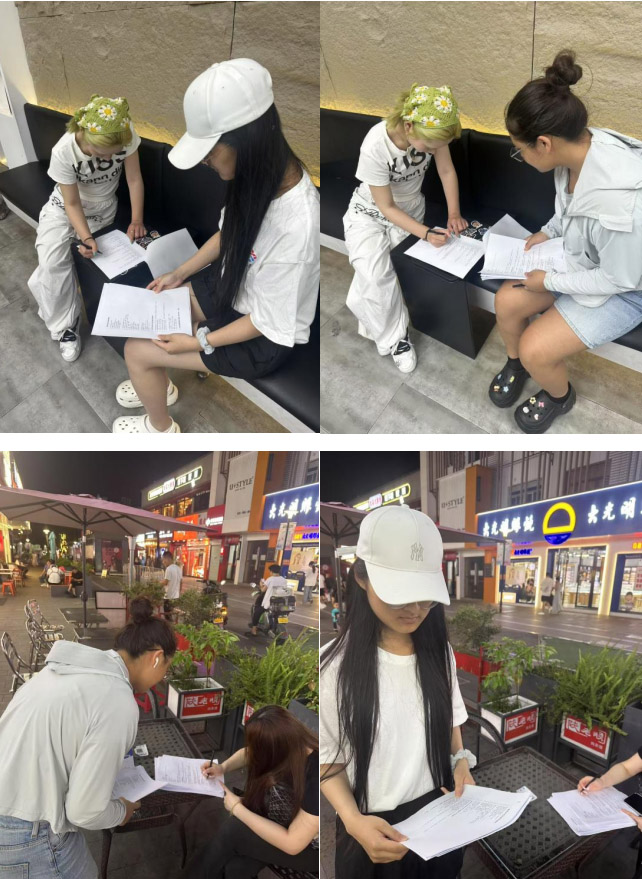

7月上旬,宁波大学法学院“矩光”调研小队正式启动以“消费合同格式条款对消费者权益的损害与防范”为主题的社会实践调研。队员们顶着炎炎烈日,深入街头巷尾、消费场所,通过问卷调查、实地走访等形式,开启了对消费合同格式条款的首次探访,用专业视角捕捉一线真实情况,为消费者权益保护收集第一手资料。

店家走访:国民水铺与理发店的“条款迷雾”

店家走访:国民水铺与理发店的“条款迷雾”

7月10日,调研小队首先来到连锁品牌“国民水铺”的宁波分店。调查发现,该店对法律条款的认知几乎空白,多数“完全不知道”《民法典》对格式条款的要求,甚至不清楚“最终解释权”“过期作废”等条款可能无效。

在运营中,他们几乎未因条款产生纠纷,也“没特别做啥”来规范条款,认为“没啥麻烦的”。其核心诉求是获得“政府安全条款清单”和“自动检查合同的工具”,以便在低成本前提下实现合规运营。  健身美容类商家:条款模板化明显,法律认知待提升

健身美容类商家:条款模板化明显,法律认知待提升

7月11日,调研小队通过调查问卷,发现以美容美发店为代表的健身美容类商家,其从业人员多为“管卖东西/服务的”,在条款使用上存在明显的模板化倾向。该类商家在合同或会员卡说明中较少使用“最终解释权归本店”“充值卡到期作废”等条款,但采用的条款多为“直接抄的模板”,未经过专门设计。

在法律认知方面,这类商家对条款效力的判断较为模糊。例如,对于“会员卡到期余额作废”条款,多数认为“知道法院会判不算数”,但对“最终解释权”条款却有部分商家觉得“法院会认”。同时,他们对《民法典》中格式条款需“显著提示”“内容公平等要求仅“大概听说过”,缺乏深入了解。过去两年,该类商家基本未因条款引发投诉,也未专门采取合规措施,多处于“没特别做啥”的状态。  他们在条款选择上更为谨慎,多数表示“没用过常见的不公平条款”。但在面对条款效力问题时,不确定性显著——超过半数商家对“店内受伤概不负责”“拆封商品不退换”等条款的法律效力“不太确定”,既不清楚法院是否会判定无效,也难以明确自身责任边界。

他们在条款选择上更为谨慎,多数表示“没用过常见的不公平条款”。但在面对条款效力问题时,不确定性显著——超过半数商家对“店内受伤概不负责”“拆封商品不退换”等条款的法律效力“不太确定”,既不清楚法院是否会判定无效,也难以明确自身责任边界。

他们较少因条款引发纠纷,过去两年投诉记录“一次都没有”。在合规措施上,既没有专人检查条款,也未采用合规模板,仅少数商家会“等客人投诉了再改”。他们普遍希望获得“免费的法律咨询”和“条款培训”,认为当前监管要求“大部分合理,但部分地方太严”。

调研反思:让条款“见光”,让权益“落地”

以上三类商家的调研结果显示,线下市场格式条款的使用呈现“规模越小、条款越少、认知越弱”的特征,法律意识与合规措施的欠缺仍是普遍问题。接下来,团队将结合调研数据与相关法律规定,进一步分析问题根源,为推动商家规范使用格式条款、维护消费者合法权益提出更具针对性的建议。

7月10日,调研小队首先来到连锁品牌“国民水铺”的宁波分店。调查发现,该店对法律条款的认知几乎空白,多数“完全不知道”《民法典》对格式条款的要求,甚至不清楚“最终解释权”“过期作废”等条款可能无效。

在运营中,他们几乎未因条款产生纠纷,也“没特别做啥”来规范条款,认为“没啥麻烦的”。其核心诉求是获得“政府安全条款清单”和“自动检查合同的工具”,以便在低成本前提下实现合规运营。

7月11日,调研小队通过调查问卷,发现以美容美发店为代表的健身美容类商家,其从业人员多为“管卖东西/服务的”,在条款使用上存在明显的模板化倾向。该类商家在合同或会员卡说明中较少使用“最终解释权归本店”“充值卡到期作废”等条款,但采用的条款多为“直接抄的模板”,未经过专门设计。

在法律认知方面,这类商家对条款效力的判断较为模糊。例如,对于“会员卡到期余额作废”条款,多数认为“知道法院会判不算数”,但对“最终解释权”条款却有部分商家觉得“法院会认”。同时,他们对《民法典》中格式条款需“显著提示”“内容公平等要求仅“大概听说过”,缺乏深入了解。过去两年,该类商家基本未因条款引发投诉,也未专门采取合规措施,多处于“没特别做啥”的状态。

他们较少因条款引发纠纷,过去两年投诉记录“一次都没有”。在合规措施上,既没有专人检查条款,也未采用合规模板,仅少数商家会“等客人投诉了再改”。他们普遍希望获得“免费的法律咨询”和“条款培训”,认为当前监管要求“大部分合理,但部分地方太严”。

调研反思:让条款“见光”,让权益“落地”

以上三类商家的调研结果显示,线下市场格式条款的使用呈现“规模越小、条款越少、认知越弱”的特征,法律意识与合规措施的欠缺仍是普遍问题。接下来,团队将结合调研数据与相关法律规定,进一步分析问题根源,为推动商家规范使用格式条款、维护消费者合法权益提出更具针对性的建议。

- 来源:宁波大学法学院“矩光”调研小队

- 发布时间:2025-08-04 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

社会实践报告推荐

- 寻访校友榜样,汲取奋进力量——秉承金融精神· 汇聚榜样力量——校友桥联谊会赴嘉兴市

- 2025年6月30日,浙江金融职业学院校友桥联谊会2025年“秉承金融精神·汇聚榜样力量”暑期访校友社会实践团怀揣着对优秀校友的崇敬与求

- 08-04 关注:0

- “矩光”调研小队实践:聚焦消费合同格式条款,倾听一线声音

- 7月上旬,宁波大学法学院“矩光”调研小队正式启动以“消费合同格式条款对消费者权益的损害与防范”为主题的社会实践调研。

- 08-04 关注:3

- 两场展览,让“星星的孩子”被社会温柔看见

- 2025年7月18日至23日,中国矿业大学低碳能源与动力工程学院昭明实践团以爱为引,在风华园社区与徐州市图书馆举办两场特殊展览

- 08-04 关注:11

- 从陶土到茶香,广财学子走进高埗解码高埗文化密码

- 近日,广东财经大学埗埗高升实践团走进东莞市高埗镇开展了为期两天的活动,探访了唯美陶瓷博物馆和乐人谷茶文化博物馆,深入探寻高埗非

- 08-03 关注:15

- 在布尔津县邂逅冬不拉非遗:兰州大学实践团的传承探索之旅

- 为深入体验和学习非物质文化遗产的时代魅力,2025年7月初,兰州大学“非遗新彩映天山”实践团深入新疆布尔津县,开启了一场聚焦哈萨克

- 08-03 关注:13

社会实践报告热点