大学生新闻网,大学生新闻发布平台

数字掐丝传红韵,珐琅铸匠承薪火——二工大学子用非遗技艺致敬先烈

指尖捻起0.3mm的金丝,在画板上勾勒出石库门的尖顶轮廓;蘸取釉料的铲子轻扫,晕染出兴业路梧桐叶的深绿与中共一大会址的砖红——当非遗掐丝珐琅画遇上上海红色地标,那些藏在岁月里的初心故事,突然有了可触摸的温度。

一、用数智绘图复刻红色足迹,让历史“看得见”

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,团队成员先后走访了中共一大会址、中共四大纪念馆、中国社会主义青年团中央机关旧址纪念馆、上海四行仓库抗战纪念馆等红色地标——这些沉默的红色地标,藏着城市最厚重的记忆密码。 当我们漫步在这座繁华都市,目光掠过石库门的青砖、四行仓库的弹痕墙,先辈们的热血征程虽已沉淀为城市记忆。当代青年或许不需要像先辈那样奔赴战场,却有守护红色根脉的担当。

当我们漫步在这座繁华都市,目光掠过石库门的青砖、四行仓库的弹痕墙,先辈们的热血征程虽已沉淀为城市记忆。当代青年或许不需要像先辈那样奔赴战场,却有守护红色根脉的担当。

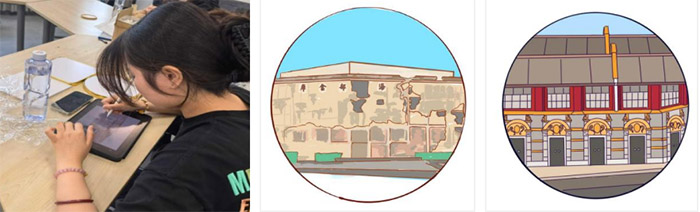

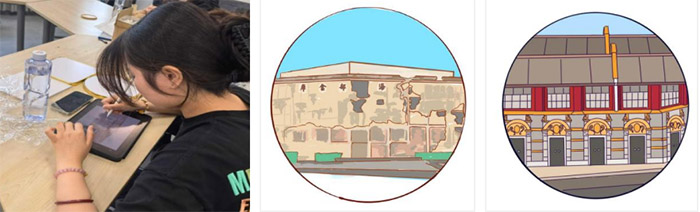

团队成员以数智为桥,用AI绘图软件和Procreate电子绘图软件复刻中共一大会址木窗纹路、四行仓库弹痕墙面等,将团队成员留下足迹的红色地标细节转化为珐琅画稿,让更多人清晰“看见”历史,读懂当代青年讲述的红色故事。 二、用非遗技艺传递红色精神,让情感“连得上”

二、用非遗技艺传递红色精神,让情感“连得上”

金丝勾勒出红色建筑,彩砂填充着历史色彩,每一件作品都诉说着那段烽火岁月。团队成员在非遗传承人的指导下,潜心学习设计、掐丝、点蓝等核心工序,围绕中共一大会址的木窗、四行仓库的弹痕墙等红色符号,创作出“红色记忆”系列作品。

当铜丝精准贴合历史场景轮廓,彩砂层层晕开先辈热血色彩,工匠精神与红色气节跨越时空相拥。制作中,成员们深刻体悟:红色足迹从不是静止标本,而是代代接续的情感长卷,青年的誓言正与历史脉搏同频共振。此外,我们还录制掐丝、点蓝工序细节,将非遗技艺与红色故事打包成线上“红色系列”微课堂,让更多人触摸非遗温度、聆听红色过往。 三、借数字创新拓宽非遗传承,让影响“走得远”

三、借数字创新拓宽非遗传承,让影响“走得远”

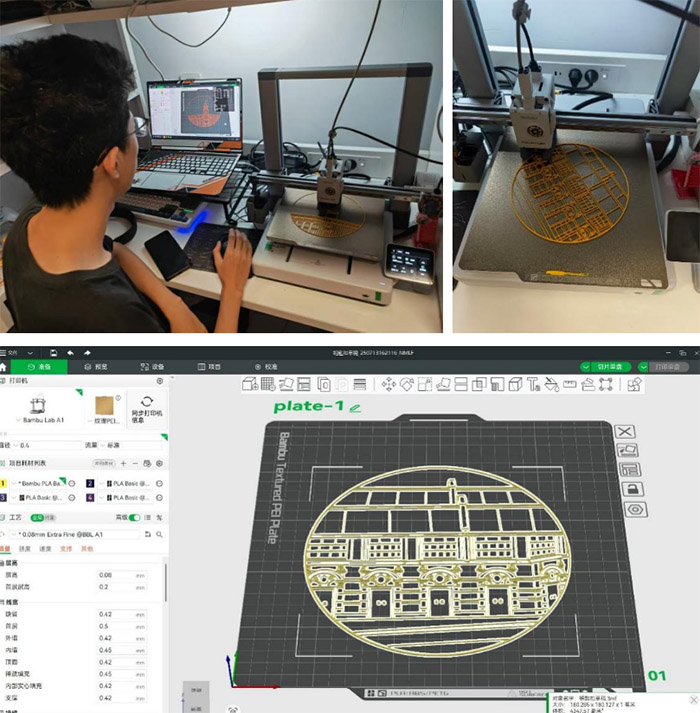

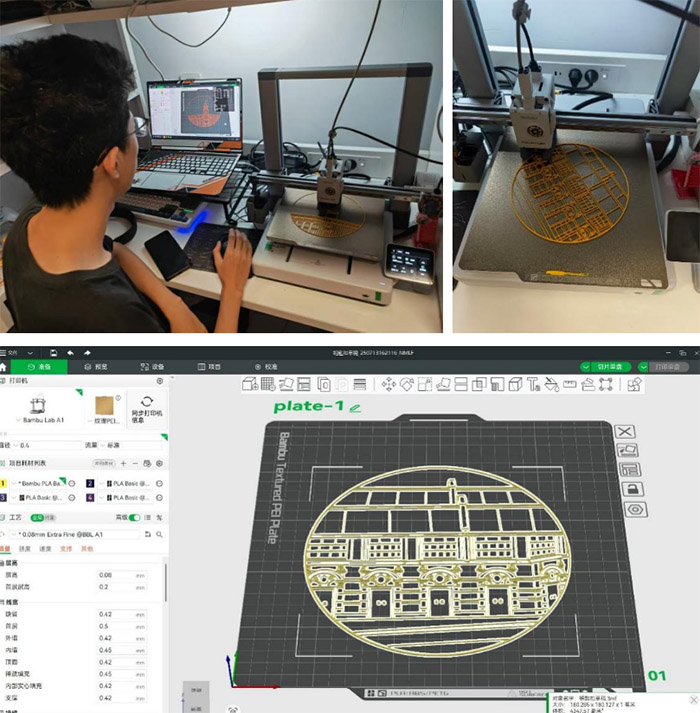

0.1毫米的掐丝误差,曾是匠人十年的功力门槛。如今,建模技术让能让没有“十年功”的我们,也能触摸到非遗技艺的精准内核。团队以“数字建模+3D打印+手工精做”的方式,既留存了传统掐丝珐琅画中彩砂装填的鲜活质感,又为这门古老技艺开辟了新的传承赛道——团队成员使用NX、Solidworks、Blender、bambustudio等软件探索线稿建模,驱动3D打印复刻传统掐丝轨迹,数字技术正一步步将传统手工里的“手感经验”,转化为可复制、可学习的标准化流程。与此同时,团队以非遗作品为媒介,探索制作云游上海红色地标小程序,在新时代中,让红色文化搭载着非遗文化实现更为广域的传播。 在调试代码的过程中,团队成员反而触摸到传统更深的肌理:那些曾藏在匠人指尖的模糊诀窍,正通过“数据血管”注入新世代的认知体系。原来,掐丝珐琅从不是固守过去的“老物件”,而是能与数字共生的文化载体——它教会我们,真正的非遗传承,从不是抗拒改变,而是用创新将时光锻造成诗,让红色记忆与非遗之美,沿着数字的轨迹走得更远、更长久。

在调试代码的过程中,团队成员反而触摸到传统更深的肌理:那些曾藏在匠人指尖的模糊诀窍,正通过“数据血管”注入新世代的认知体系。原来,掐丝珐琅从不是固守过去的“老物件”,而是能与数字共生的文化载体——它教会我们,真正的非遗传承,从不是抗拒改变,而是用创新将时光锻造成诗,让红色记忆与非遗之美,沿着数字的轨迹走得更远、更长久。

一、用数智绘图复刻红色足迹,让历史“看得见”

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,团队成员先后走访了中共一大会址、中共四大纪念馆、中国社会主义青年团中央机关旧址纪念馆、上海四行仓库抗战纪念馆等红色地标——这些沉默的红色地标,藏着城市最厚重的记忆密码。

团队成员以数智为桥,用AI绘图软件和Procreate电子绘图软件复刻中共一大会址木窗纹路、四行仓库弹痕墙面等,将团队成员留下足迹的红色地标细节转化为珐琅画稿,让更多人清晰“看见”历史,读懂当代青年讲述的红色故事。

金丝勾勒出红色建筑,彩砂填充着历史色彩,每一件作品都诉说着那段烽火岁月。团队成员在非遗传承人的指导下,潜心学习设计、掐丝、点蓝等核心工序,围绕中共一大会址的木窗、四行仓库的弹痕墙等红色符号,创作出“红色记忆”系列作品。

当铜丝精准贴合历史场景轮廓,彩砂层层晕开先辈热血色彩,工匠精神与红色气节跨越时空相拥。制作中,成员们深刻体悟:红色足迹从不是静止标本,而是代代接续的情感长卷,青年的誓言正与历史脉搏同频共振。此外,我们还录制掐丝、点蓝工序细节,将非遗技艺与红色故事打包成线上“红色系列”微课堂,让更多人触摸非遗温度、聆听红色过往。

0.1毫米的掐丝误差,曾是匠人十年的功力门槛。如今,建模技术让能让没有“十年功”的我们,也能触摸到非遗技艺的精准内核。团队以“数字建模+3D打印+手工精做”的方式,既留存了传统掐丝珐琅画中彩砂装填的鲜活质感,又为这门古老技艺开辟了新的传承赛道——团队成员使用NX、Solidworks、Blender、bambustudio等软件探索线稿建模,驱动3D打印复刻传统掐丝轨迹,数字技术正一步步将传统手工里的“手感经验”,转化为可复制、可学习的标准化流程。与此同时,团队以非遗作品为媒介,探索制作云游上海红色地标小程序,在新时代中,让红色文化搭载着非遗文化实现更为广域的传播。

- 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-08-27 阅读:

社会实践报告推荐

- 上海立信会计金融学院沪绘“新”农实践团:探索数智科技赋能上海农业新质生产力发展新

- 在上海的盛夏时节,当骄阳洒满申城大地,上海立信会计金融学院沪"绘"新农实践团的师生们顶着烈日,深入上海市多个涉农区,开展为期一

- 08-27 关注:0

- 数字掐丝传红韵,珐琅铸匠承薪火——二工大学子用非遗技艺致敬先烈

- 指尖捻起0.3mm的金丝,在画板上勾勒出石库门的尖顶轮廓;蘸取釉料的铲子轻扫,晕染出兴业路梧桐叶的深绿与中共一大会址的砖红

- 08-27 关注:6

- 常州工学院:以青春实践解码地方文化传承密码

- 常州工学院“探寻地方历史,赋能文化传播”实践小组走进常州博物馆,开展暑期“三下乡”社会实践活动。

- 08-27 关注:14

- Labubu现象背后的Z世代心理图谱 从符号消费到情感代偿的群体共鸣——西安交通大学学子

- 2025年8月,西安交通大学经济与金融学院“144分之1实践小分队” 针对Labubu潮玩的火爆现象展开问卷调研,揭开了这一亚文化符号背后的消

- 08-27 关注:4

- 南京工程学院:触摸无锡科创脉搏,赋能专业创新梦想

- 南京工程学院学子走进无锡,触摸科创脉搏,赋能专业创新梦想。

- 08-26 关注:26

- 扫一扫 分享悦读 ➤

- 扫码可以分享到微信 qq朋友圈

社会实践报告热点