大学生新闻网,大学生新闻发布平台

从实验室到鱼塘:光合细菌-纳米复合体的产学研突围之路

图1团队成员检查菌种生长,图1:受访团队供图

在广西民族大学海洋与生物技术学院的实验室里,一支由生物工程、材料学、化学等多学科学生组成的团队,正小心翼翼地将培养好的沼泽红假单胞菌与纳米材料混合。这个看似简单的操作背后,是他们历时两年攻克的水产养殖污水治理难题——将光合细菌与纳米材料完美结合,构建出兼具高效净水与促生长双重功效的复合体系。如今,这项诞生于实验室的创新技术,已在广西多个鱼塘落地生根,成为产学研融合推动绿色技术转化的生动样本。

“传统光合细菌净水效率不错,但在流水环境中容易被冲走,静水环境又会被其他生物吞食,根本留不住。”团队负责人罗淑颖回忆起研发初期的困境,“而单一纳米材料虽然吸附性强,但是在水中容易团聚沉降,这是行业里的两难问题。”

为了找到平衡点,团队在廖老师(生物工程博士)和马老师(材料学博士)的带领下,开启了“摸着石头过河”的探索。他们筛选了12种光合细菌菌株,最终锁定沼泽红假单胞菌——这种细菌不仅能高效降解氨氮、亚硝酸盐等污染物,其反应产生的有机物又能促进鱼体生长。同时,通过上百次实验,确定了纳米TiO₂、g-C₃N₄等材料的最佳改性方案,使其能牢牢吸附细菌,给光合细菌套一个保护层。

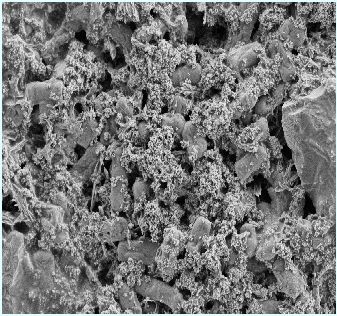

图2产出的光合细菌纳米材料复合体图2受访团队供图

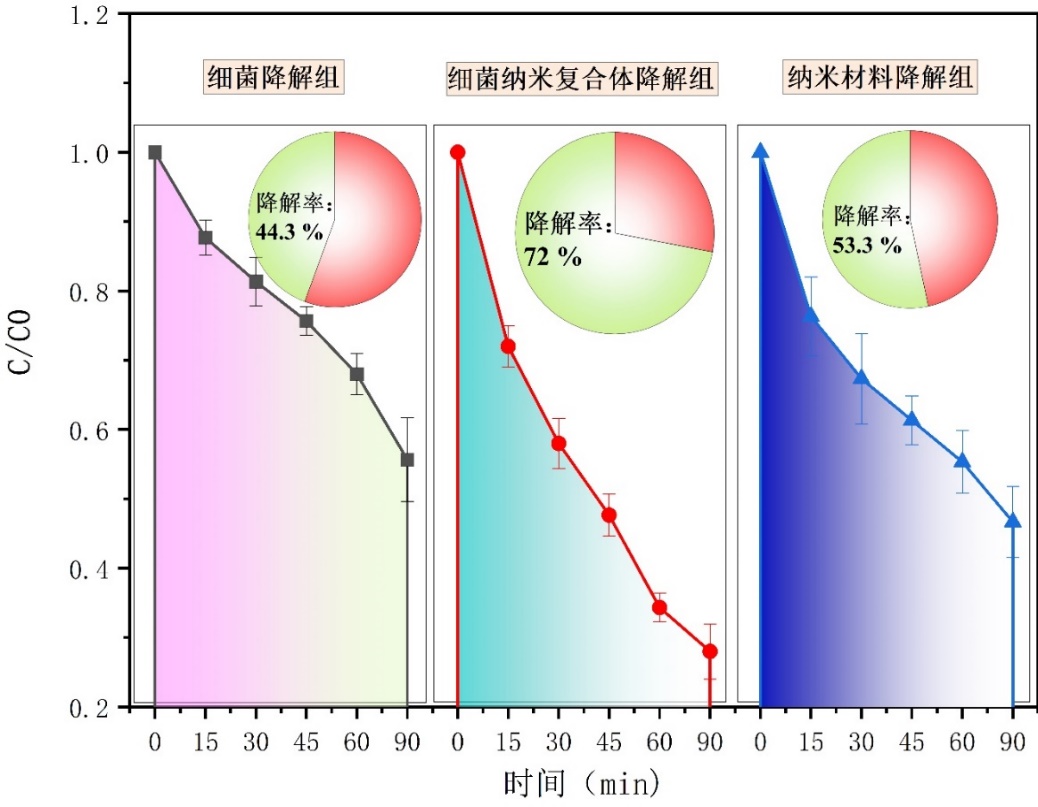

“最关键的是负载比例的调控。”团队成员樊芝伶记得,为了找到细菌与纳米材料的黄金配比,他们在实验室日夜兼程,最终研发出“震荡吸附法”,让复合材料的污染物降解率达到72%,远超单一细菌(44%)和单一纳米材料(53%)。这项突破为技术落地奠定了核心基础。

图3对比光合细菌、TiO2和复合材料降解罗丹明B的效率:受访者供图

技术走出实验室的第一步,是与当地水产技术推广站的合作。“养殖场老板最初根本不信‘一瓶菌液能顶半池清水’。”团队成员余佳华笑着说。2024年,他们在南宁西乡塘区的罗非鱼养殖场开展试点,企业提供场地和养殖数据,团队负责技术调试,广西大学水产学院则提供水质检测支持。

三个月后,对比数据让养殖户心服口服:使用复合体系的鱼塘,氨氮含量下降62%,溶解氧提升38%,罗非鱼增重率达284.5%,病害率降低70%。“以前每周要换三次水,现在半个月换一次就行,光是水电费就省了近四成。”养殖场负责人李建国的反馈,成为技术最好的“活广告”。

从实验室的微光到鱼塘里的清波,这支年轻团队用产学研协同的力量,让绿色技术真正扎根产业土壤,为水产养殖的可持续发展注入了科技动能。

- 来源:光合纯净

- 发布时间:2025-08-04 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

社会实践活动推荐

- 当青春邂逅夕阳,盐师学子敬老院书写篇章

- 盐城师范学院人工智能学院“智慧桥梁,青春灯塔”志愿服务实践团走进古绛敬老院,开展关爱老人志愿活动。

- 08-04 关注:0

- 推普筑梦传薪火,语润两当续红脉——浙江工商大学暑期实践队赴陇南两当县开展“三下乡

- 为深入推广普通话,助力红色文化传承,2025年7月22日至28日,浙江工商大学“推普筑梦•语润两当”暑期实践队走进甘肃省陇南市两当

- 08-04 关注:0

- 开封非遗之旅:探寻木版年画与泥咕咕,绽放中华文化魅力

- 08-04 关注:0

- 山东大学南丁格尔笃学尚行社会实践队于济南城市之光社区开展儿童健康知识科普宣讲

- 2025年8月3日,山东大学南丁格尔笃学尚行社会实践队走进济南城市之光社区,为该社区的近30名小学生开展了一场别开生面的儿童常见健康知

- 08-04 关注:0

- 从实验室到鱼塘:光合细菌-纳米复合体的产学研突围之路

- 广西民族大学团队研发光合细菌-纳米复合体,破解水产养殖污水治理难题,经产学研协同落地,助鱼塘净水、促生长。

- 08-04 关注:0

社会实践活动热点