大学生新闻网,大学生新闻发布平台

“语润云岭·推普筑梦”|东南大学人文学院团队赴云南省南华县开展普通话推广志愿实践活动

东南大学人文学院积极响应教育部、国家语委关于“推普助力乡村振兴”的号召,组建“语润云岭·推普筑梦”实践团队,于2025年暑期赴云南省南华县开展社会实践活动。通过推普进校园、推普进工坊两大板块,将普通话推广与青少年文化素养提升、民族文化传承深度融合,助力当地青少年语言能力提升和彝绣产业持续发展。

一、推普进校园:文化共育,语言筑梦

东南大学张梦彦同学以《我心归处是敦煌》为线索,通过“樊锦诗绘梦守敦煌”专题共读,分享书中樊锦诗从江南闺秀到“敦煌女儿”的蜕变;

东南大学洪璇同学则聚焦于莫高窟建筑与壁画的艺术价值,用“一画一窟一千年”可视化课件解读文化密码,与学子共赏艺术殿堂等。

当听到樊锦诗这位江南女子为了守护洞窟,在漫天黄沙中坚持科研时,许多南华学生眼中泛起了泪光。听完分享后,南华民中的学子从云南本土文化视角,畅谈对敦煌文化的理解。

来自彝族的鲁倩影同学分享道:“我们彝族的文化也需要这样的守护者,我要学好普通话,未来把彝族的故事讲给更多人听。”

在随后的讨论环节,南华民族中学的同学们就“敦煌精神与马帮精神”展开热烈讨论,从不同角度探讨了这两种精神的内涵与共性。有同学指出,敦煌守护者们在恶劣环境中坚守莫高窟的执着,与马帮商队不畏艰险、长途跋涉的坚韧如出一辙;

也有同学谈到,无论是敦煌文化的保护传承,还是茶马古道上的商贸往来,都体现了中华民族团结协作、开放包容的精神特质。随着讨论的深入,同学们逐渐达成共识:这两种精神虽然诞生于不同的地域和领域,但都彰显了中华文化中艰苦奋斗、薪火相传的核心价值。无论是敦煌的莫高精神,还是云南的马帮精神,都值得代代相传。

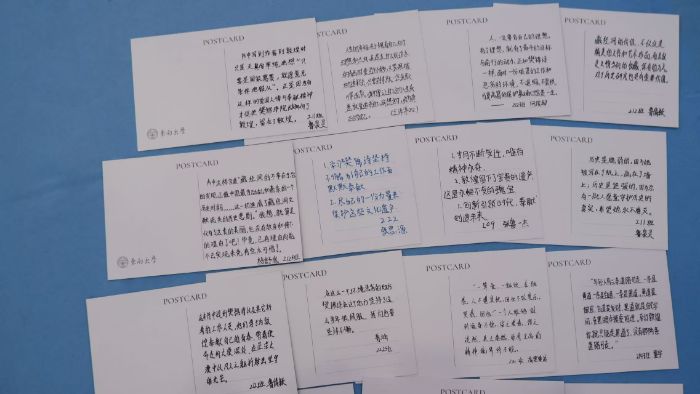

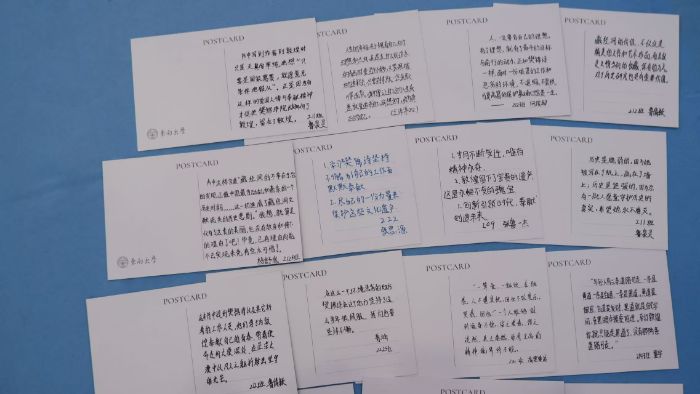

活动临近尾声时,同学们在明信片上写下充满自己感悟的明信片。这些承载着青春思考的卡片,饱含着“虽隔千里,文化同心”的美好愿景,仿佛在诉说着一个共同的信念:尽管来自不同的地域和民族,但大家对中华优秀传统文化的热爱与守护之心是相通的。

朗诵节选:

二、推普进工坊:语言赋能,产业振兴

东南大学人文学院推普团队深入云南省南华县彝绣产业一线,开展“推普进工坊”专项活动。推普团队与绣娘们围坐交流,深入了解她们在彝绣产品推广中遇到的语言障碍。通过“一对一”辅导形式,重点帮助绣娘们掌握彝绣介绍、产品特色等实用场景的表达技巧。

活动中最动人的环节是汉彝双语诗歌朗诵,推普团队与绣娘们通过《绣娘的歌谣》作品,让普通话与彝语在艺术表达中碰撞出文化火花。通过逐句指导和反复练习,绣娘们的普通话发音得到显著改善。同时,在绣娘的指导下,团队成员们尝试用彝语朗诵诗歌中的重要段落。推普团队与绣娘们共同演绎《绣娘的歌谣》,在字正腔圆的普通话和悠扬的彝语交织中,展现了语言文化的交融之美。

《绣娘的歌谣》节选:

《绣娘的歌谣》中写道:“蝴蝶要绣七层彩,最底下那层,垫着祖先走过的路。”这句诗点明了本次活动的意义——推普团队用语言为彝绣搭建“现代桥梁”,而绣娘们则以技艺向青年传递文化之根。此次活动不仅是一次校地合作的实践,更是“推普筑梦”工程的创新探索。

东南大学人文学院推普团队在云岭大地上谱写了乡村振兴的动人篇章。校园中,敦煌文化成为普通话学习的桥梁;工坊里,语言赋能让非遗技艺焕发新生。每一句标准的普通话,都是连接城乡的纽带;每一次文化的对话,都是凝聚共识的契机。未来,东南大学人文学院团队将继续以语言为桥,以文化为魂,为全面推进乡村振兴贡献更多“东大智慧”和“东大力量”!

一、推普进校园:文化共育,语言筑梦

(一)以书为媒,共赴文化之旅

活动伊始,东南大学人文学院实践团队向南华民族中学赠送了十五册《我心归处是敦煌》,寓意两校师生以书为媒,共赴文化之旅。全体师生共同观看了讲述敦煌研究院樊锦诗院长扎根敦煌、守护莫高窟的事迹纪录片,“择一事,终一生”的坚守精神深深打动了在场的每一个人。通过书籍与影像,敦煌精神跨越千里,在云岭少年的心中播下坚守与热爱的种子,为接下来的阅读与探索点亮了一盏明灯。

(二)“敦煌精神润云岭·文化共读育新人”共读活动

首场推普活动在南华民族中学至善科技馆拉开帷幕。东南大学学子们用生动的语言讲述樊锦诗院长扎根敦煌五十余年的故事,围绕“樊锦诗绘梦守敦煌”“一画一窟一千年”等五个主题展开深入交流。东南大学张梦彦同学以《我心归处是敦煌》为线索,通过“樊锦诗绘梦守敦煌”专题共读,分享书中樊锦诗从江南闺秀到“敦煌女儿”的蜕变;

东南大学洪璇同学则聚焦于莫高窟建筑与壁画的艺术价值,用“一画一窟一千年”可视化课件解读文化密码,与学子共赏艺术殿堂等。

当听到樊锦诗这位江南女子为了守护洞窟,在漫天黄沙中坚持科研时,许多南华学生眼中泛起了泪光。听完分享后,南华民中的学子从云南本土文化视角,畅谈对敦煌文化的理解。

来自彝族的鲁倩影同学分享道:“我们彝族的文化也需要这样的守护者,我要学好普通话,未来把彝族的故事讲给更多人听。”

(三)“云岭少年书,千年洞窟回响”文化对话活动

接着,两地学子开展了“云岭少年书,千年洞窟回响”文化对话活动。南华民族中学的学生们专注地在印有东南大学标志的特制明信片上誊写《我心归处是敦煌》中的经典语句。在随后的讨论环节,南华民族中学的同学们就“敦煌精神与马帮精神”展开热烈讨论,从不同角度探讨了这两种精神的内涵与共性。有同学指出,敦煌守护者们在恶劣环境中坚守莫高窟的执着,与马帮商队不畏艰险、长途跋涉的坚韧如出一辙;

也有同学谈到,无论是敦煌文化的保护传承,还是茶马古道上的商贸往来,都体现了中华民族团结协作、开放包容的精神特质。随着讨论的深入,同学们逐渐达成共识:这两种精神虽然诞生于不同的地域和领域,但都彰显了中华文化中艰苦奋斗、薪火相传的核心价值。无论是敦煌的莫高精神,还是云南的马帮精神,都值得代代相传。

活动临近尾声时,同学们在明信片上写下充满自己感悟的明信片。这些承载着青春思考的卡片,饱含着“虽隔千里,文化同心”的美好愿景,仿佛在诉说着一个共同的信念:尽管来自不同的地域和民族,但大家对中华优秀传统文化的热爱与守护之心是相通的。

(四)齐诵敦煌,争做中华文化传承者

最后,“齐诵敦煌”活动为系列共读画上圆满句号。伴随着悠扬的敦煌古乐,十余名南华民族中学的学生用铿锵有力的普通话朗诵《莫高窟人的守望》诗篇。诵读声在校园回荡,仿佛带领大家穿越时空,亲历敦煌守护者们的坚守历程。彝族学生领诵的段落“守护的不只是壁画与洞窟,更是中华文明生生不息的火种”,让在场所有人都为之动容。这场跨越地域与民族的语言盛宴,不仅提升了学生们的普通话水平,更在他们心中种下了文化自信的种子。

朗诵节选:

讲述者A:

在河西走廊的尽头,

黄沙掩映着一座千年佛国。

这里的每一粒沙都记得,

从常书鸿先生牵着骆驼走进莫高窟的那天起,

就有一群人,

把生命种在了这片荒漠。

讲述者B:

他们不是苦行僧,

却比僧人更虔诚;

不是艺术家,

却比艺术家更痴狂。

他们有一个共同的名字——敦煌守护者!

角色5樊锦诗:

有人问我一辈子守着荒漠后不后悔?

你看这些斑驳的壁画,

封存着丝绸之路上最动人的秘密。

——是驼铃与梵呗的交响,

是东西方文明碰撞的火光。

上天赋予我们生命,就该为这世界留下些什么。

能把一生奉献给敦煌莫高窟的保护事业,

能为这样一个绝无仅有的人类的文化遗产服务,

我可以幸福地说,我为敦煌尽力了!

如果再来一次选择,我还会选择敦煌,选择莫高窟!

此次系列共读活动通过分享、创作、诵读等多元形式,让敦煌精神在云岭大地生根发芽。这场跨越千里的文化对话,加深了两校师生的情谊,更让敦煌精神与云南文化交相辉映。在提升少数民族青少年普通话应用能力的同时,促进各民族语言互通、文化互鉴,让普通话成为连接情感、传递文化的纽带,为铸牢中华民族共同体意识、推动乡村振兴注入持久动力。

在河西走廊的尽头,

黄沙掩映着一座千年佛国。

这里的每一粒沙都记得,

从常书鸿先生牵着骆驼走进莫高窟的那天起,

就有一群人,

把生命种在了这片荒漠。

讲述者B:

他们不是苦行僧,

却比僧人更虔诚;

不是艺术家,

却比艺术家更痴狂。

他们有一个共同的名字——敦煌守护者!

角色5樊锦诗:

有人问我一辈子守着荒漠后不后悔?

你看这些斑驳的壁画,

封存着丝绸之路上最动人的秘密。

——是驼铃与梵呗的交响,

是东西方文明碰撞的火光。

上天赋予我们生命,就该为这世界留下些什么。

能把一生奉献给敦煌莫高窟的保护事业,

能为这样一个绝无仅有的人类的文化遗产服务,

我可以幸福地说,我为敦煌尽力了!

如果再来一次选择,我还会选择敦煌,选择莫高窟!

东南大学人文学院推普团队深入云南省南华县彝绣产业一线,开展“推普进工坊”专项活动。推普团队与绣娘们围坐交流,深入了解她们在彝绣产品推广中遇到的语言障碍。通过“一对一”辅导形式,重点帮助绣娘们掌握彝绣介绍、产品特色等实用场景的表达技巧。

活动中最动人的环节是汉彝双语诗歌朗诵,推普团队与绣娘们通过《绣娘的歌谣》作品,让普通话与彝语在艺术表达中碰撞出文化火花。通过逐句指导和反复练习,绣娘们的普通话发音得到显著改善。同时,在绣娘的指导下,团队成员们尝试用彝语朗诵诗歌中的重要段落。推普团队与绣娘们共同演绎《绣娘的歌谣》,在字正腔圆的普通话和悠扬的彝语交织中,展现了语言文化的交融之美。

《绣娘的歌谣》节选:

针尖挑着太阳光,

彩线牵着月亮走。

阿嬷(mo)教的手艺啊,

在我指间生了根。

“蝴蝶要绣七层彩,

最底下那层,

垫着祖先走过的路,

和山那边的故乡。”

看呐!丝线穿梭,

把火塘边的故事,

和远方的歌声

都绣进布里了。

纺车转转,

转出祖祖辈辈的梦。

当汉彝双语的合诵声响彻工坊,语言不再是隔阂,而是文化共鸣的媒介。彩线牵着月亮走。

阿嬷(mo)教的手艺啊,

在我指间生了根。

“蝴蝶要绣七层彩,

最底下那层,

垫着祖先走过的路,

和山那边的故乡。”

看呐!丝线穿梭,

把火塘边的故事,

和远方的歌声

都绣进布里了。

纺车转转,

转出祖祖辈辈的梦。

《绣娘的歌谣》中写道:“蝴蝶要绣七层彩,最底下那层,垫着祖先走过的路。”这句诗点明了本次活动的意义——推普团队用语言为彝绣搭建“现代桥梁”,而绣娘们则以技艺向青年传递文化之根。此次活动不仅是一次校地合作的实践,更是“推普筑梦”工程的创新探索。

东南大学人文学院推普团队在云岭大地上谱写了乡村振兴的动人篇章。校园中,敦煌文化成为普通话学习的桥梁;工坊里,语言赋能让非遗技艺焕发新生。每一句标准的普通话,都是连接城乡的纽带;每一次文化的对话,都是凝聚共识的契机。未来,东南大学人文学院团队将继续以语言为桥,以文化为魂,为全面推进乡村振兴贡献更多“东大智慧”和“东大力量”!

- 来源:东南大学人文学院“语润云岭·推普筑梦”实践团队

- 发布时间:2025-08-09 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

社会实践活动推荐

- 强音映童心,笔韵筑未来

- 四川大学“寻找共同的足迹”成雅分队赴雅安推广普通话,为当地小朋友们科普普通话的历史,了解普通话的由来,领悟普通话的意义

- 08-09 关注:0

- “语润云岭·推普筑梦”|东南大学人文学院团队赴云南省南华县开展普通话推广志愿实践

- 08-09 关注:0

- 古巷新声:当青果巷遇见少年

- 2025年盛夏,河海大学"青果赓续商韵焕新"社会实践团队以一场创新性的校园宣传活动,在江苏省常州高级中学和常州市北郊高级中学掀起文

- 08-09 关注:8

- 驿站藏暖意,基层递真情

- 08-08 关注:6

- 探索“小哥友好城市”建设 传递治理温度

- 08-08 关注:6

社会实践活动热点