大学生新闻网,大学生新闻发布平台

追溯红色金融之源,坚守初心使命——南财学子赴赣探访“中国红色金融发源地”

2025年7月29日,南京财经大学金融学院“金鳄票红”调研团队走进江西省博物馆“红色摇篮——江西革命史陈列”展厅,开展了一场以“寻根红色金融”为主题的研学活动。通过泛黄的历史票证与详实史料,青年学子们触摸到中国共产党领导下的红色金融事业在战火硝烟中艰难起步、服务革命与民生的壮阔历程,深刻理解了江西作为“中国红色金融发源地”的历史地位。

图为团队成员参观现场照片。刘元竹供图

作为“中国革命的摇篮”,江西的红色金融实践堪称中国共产党金融探索的“试验田”。土地革命时期,面对国民党反动派的经济封锁,江西革命根据地先后创建22家县级以上银行及具备货币发行职能的金融机构。这些分布在赣南闽西的“战地银花”,从井冈山的“工”字银元到赣西南特区贫民银行的纸币,从工人消费合作社的流通券到中华苏维埃国家银行的债券,构建起一套服务革命、惠及民生的金融体系。

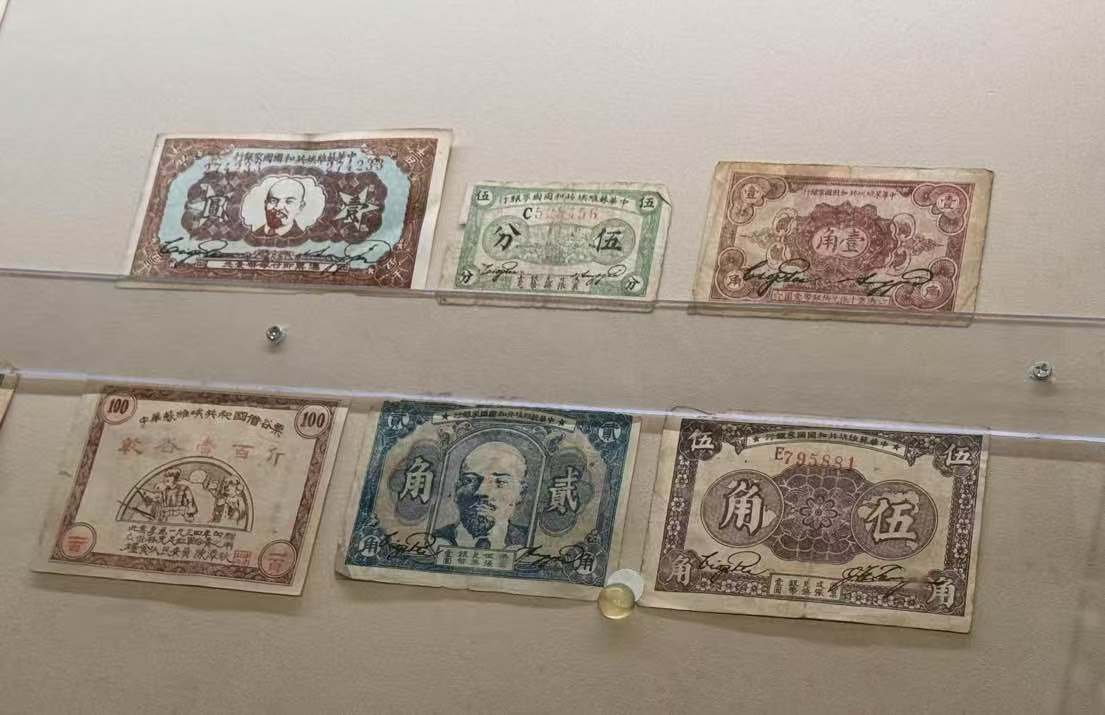

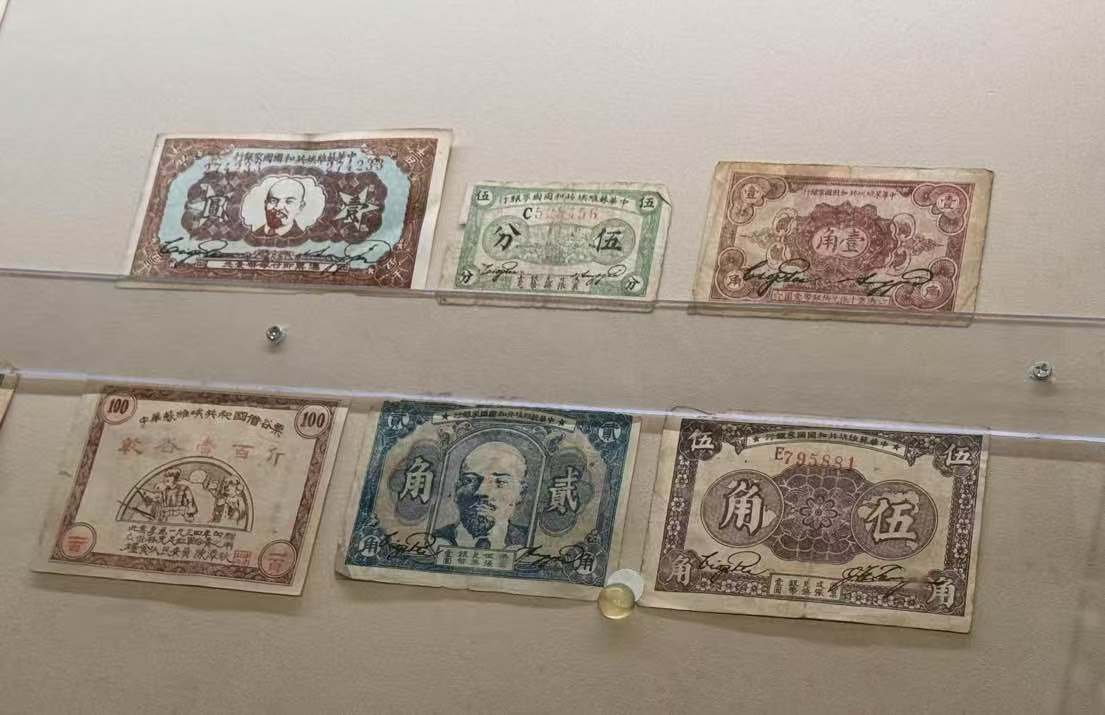

图为调研团队成员参观红色金融票证。刘元竹供图

展柜中一张张泛黄的中华苏维埃国家银行钞票让团队成员久久凝视。讲解员介绍道,1931年11月,中华苏维埃临时中央政府在瑞金成立后,毛泽民受命筹建国家银行。1932年漳州战役大捷筹得的105万大洋,为这家红色银行奠定了资金基础。这些看似普通的纸币,不仅是苏区经济活动的见证,更承载着共产党人在艰苦环境中发展金融事业的智慧与担当。

团队成员对钞票的防伪智慧尤为关注。据介绍,初期纸币因技术限制缺乏防伪手段,毛泽民与邓子恢的俄文签名很快被仿冒,国民党趁机输入假币扰乱苏区金融。情急之下,革命者创新在纸中掺入毛线,通过透视观察、燃烧闻味等方式轻松辨伪,有效遏制了假币泛滥。这一巧妙方法让团队成员们对老一辈革命者的创新精神赞叹不已。

图为部分展柜里的纸币。刘元竹供图

泛黄的纸币上,镰刀锤头、工农兵图案清晰可见,无声宣告着“金融为工农服务”的初心;公债章程中“本息共还、自愿认购”的条款,是“取信于民”庄严承诺的体现;而毛线防伪的巧思,则闪耀着“实事求是、因地制宜”的实践智慧光芒。红色金融的精神内核在历史滚滚长河中始终未变——那是绝境中求创新的智慧,是始终为人民服务的初心,是与国家命运同频共振的担当。在江西省博物馆的晨光中,这些票证正以新的方式诉说:红色金融的火种,永远在时代的长河中燃烧。

“这些‘票证红’是红色金融的根与魂,它告诉我们,金融的终极价值在于服务国家发展和人民需求,在于困境中的创新求索和责任担当。”团队成员们表示。作为新时代金融学子,他们深感传承红色金融精神的责任。未来,团队将致力于运用数字化手段,让沉睡的票证在新时代“活”起来,讲好红色金融背后服务人民、支持革命、勇于创新的故事,让这份宝贵的初心与智慧在青年一代中永续传承。

图为团队成员合照。刘元竹供图

图为团队成员参观现场照片。刘元竹供图

图为调研团队成员参观红色金融票证。刘元竹供图

团队成员对钞票的防伪智慧尤为关注。据介绍,初期纸币因技术限制缺乏防伪手段,毛泽民与邓子恢的俄文签名很快被仿冒,国民党趁机输入假币扰乱苏区金融。情急之下,革命者创新在纸中掺入毛线,通过透视观察、燃烧闻味等方式轻松辨伪,有效遏制了假币泛滥。这一巧妙方法让团队成员们对老一辈革命者的创新精神赞叹不已。

图为部分展柜里的纸币。刘元竹供图

“这些‘票证红’是红色金融的根与魂,它告诉我们,金融的终极价值在于服务国家发展和人民需求,在于困境中的创新求索和责任担当。”团队成员们表示。作为新时代金融学子,他们深感传承红色金融精神的责任。未来,团队将致力于运用数字化手段,让沉睡的票证在新时代“活”起来,讲好红色金融背后服务人民、支持革命、勇于创新的故事,让这份宝贵的初心与智慧在青年一代中永续传承。

图为团队成员合照。刘元竹供图

- 来源:“金鳄票红”团队

- 发布时间:2025-08-19 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

社会实践活动推荐

- 十指春风暖桑榆 非遗薪火映雪域:西安交大学子拉萨敬老院绘就民族团结新画卷

- 为响应国家弘扬传统文化、推动非遗“活态传承”及文化润藏的号召,西安交通大学“西行雪莲,同心雪域”社会实践团队堆龙德庆分队深入西

- 08-19 关注:0

- 追溯红色金融之源,坚守初心使命——南财学子赴赣探访“中国红色金融发源地”

- 08-19 关注:0

- 铭记烽火岁月,传承抗战精神—山东科技大学“随嵙筑梦—薪火长征路”团队参观青岛抗战

- 为深刻感悟抗战历史的厚重底蕴,传承伟大的抗战精神。在纪念中国抗日战争胜利80周年之际,山东科技大学“随嵙筑梦—薪火长征路”团队于

- 08-19 关注:7

- 缅怀先烈忠魂,传承红色基因——山东科技大学“随嵙筑梦”团队参观青岛革命烈士纪念馆

- 深切缅怀革命先烈,赓续红色血脉,山东科技大学“随嵙筑梦—薪火长征路”社会实践团队于2025年7月22日走进青岛革命烈士纪念馆,开展主

- 08-19 关注:4

- 烽烟要塞忆峥嵘,青春聚力传精神——记青岛炮台山烽火要塞的抗战记忆

- 山东科技大学能源与矿业工程学院“随嵙筑梦—薪火长征路”社会实践团队于2025年7月24日前往山东省青岛市市北区山炮台遗址开展社会实践

- 08-19 关注:9

社会实践活动热点