大学生新闻网,大学生新闻发布平台

石榴同心探壮韵,青春聚力传非遗——南师泰院红石榴志愿队赴广西南宁践行民族文化传承

为深入挖掘壮族优秀文化底蕴,促进民族文化交流互鉴与传承发展,2025年8月7日,南京师范大学泰州学院红石榴志愿队赴广西壮族自治区南宁市青秀区,围绕壮族文化开展实践调研活动。团队通过对话非遗传承人、开展多维实践探索等方式,为民族非遗文化传承注入青春动能。

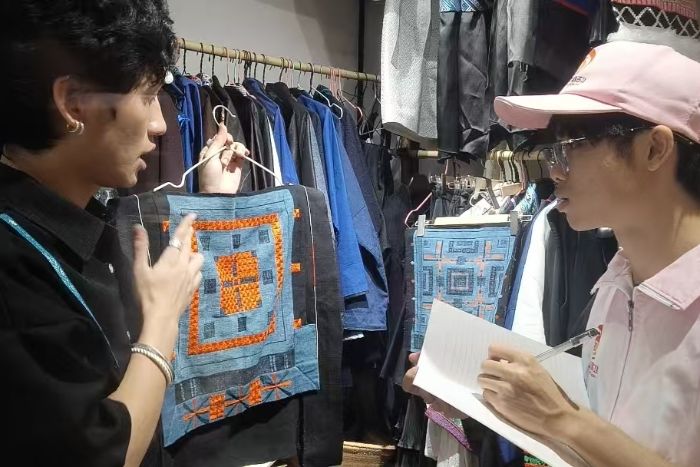

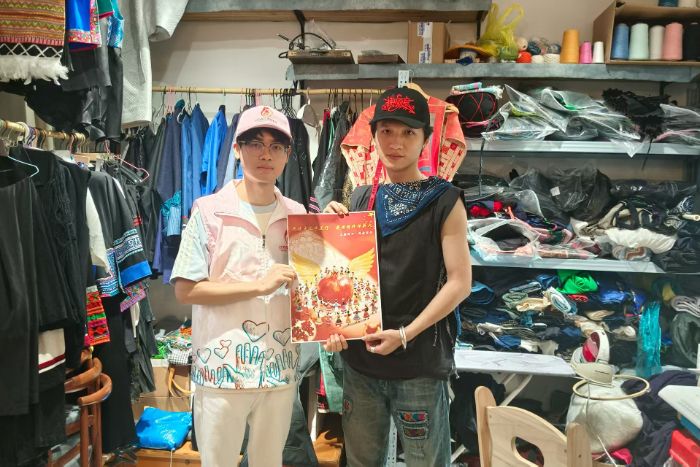

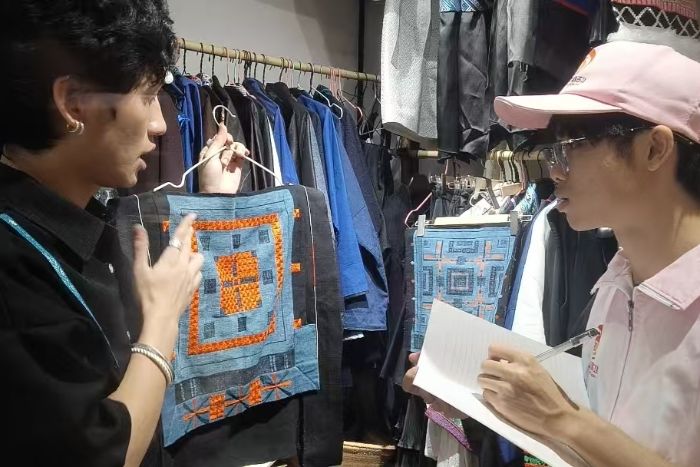

实践期间,志愿队以萨玛非遗生活馆为重要调研阵地,对传承人洛尘老师展开深度采访。洛老师为柳州市非物质文化遗产项目侗族大歌第五代传人、萨玛非遗生活主理人,在民族文化传承领域积累了丰富经验。交流中,志愿队成员围绕壮族服饰展开细致探究,从款式色彩的搭配逻辑到装饰纹样的文化隐喻,深入挖掘“稻穗纹”象征丰收祈愿、“蝴蝶纹”承载民族创世记忆与感恩自然等文化内涵。洛老师同时分享了壮族服饰背后的民间传说:古代壮族先民借衣襟纹样传递御敌信息,形成“密码式”刺绣;百褶裙褶皱数量与女子勤劳程度挂钩,使服饰成为民族精神的鲜活载体。通过交流,成员对服饰与民族历史、信仰的深层联结形成认知。

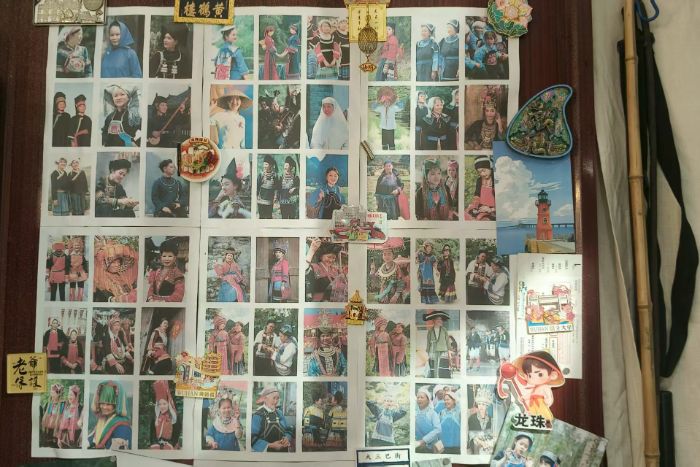

随后,团队开展深度语言交流。志愿队成员学习简单壮语,通过“你好(Sae)”“谢谢(Doh)”“你吃饭了吗(Mwngz haeux mbwn lo)”等日常表达,直观感受壮语声调韵律、用词习惯,理解语言作为文化核心载体对壮族思维方式、生活习惯的凝聚作用。在此基础上,志愿队推进多样实践:拍摄壮族、苗族服装,记录传统织布机等器物,留存民族文化实物影像;收集广西各民族照片,梳理民族文化视觉谱系;组织填写调查问卷,从民众视角补充文化认知。经全方位、多维度调研,壮族文化的细节轮廓在实践中逐步清晰。

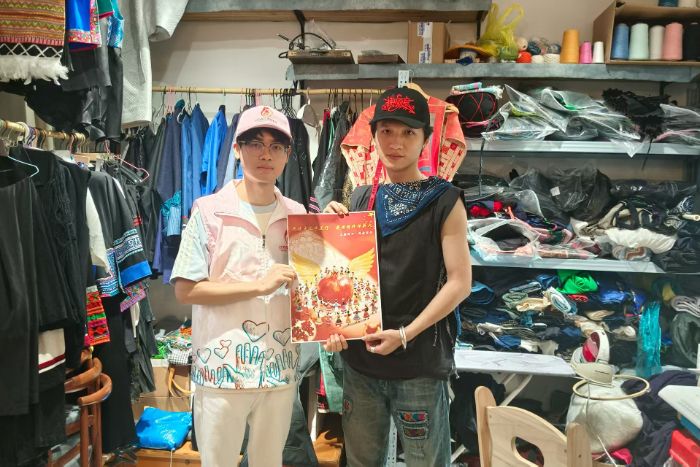

此外,志愿队关注到洛老师在非遗与现代生活融合方面的实践。洛老师致力于将非遗元素融入日常生活,其设计的壮锦记事本使用半幅壮锦装饰以贴合年轻化需求,麽乜耳坠缩小尺寸契合现代审美,在保留传统元素基础上,兼顾现代款式与新面料运用。洛老师提及,需对传统技艺进行提炼,将精华部分以更直观方式呈现,使非遗手工艺品符合现代审美与生活需求,推动传统文化“活”在新时代。当地打造的“萨玛非遗生活馆”坐落在现代化设计咖啡馆内,民族元素与现代空间碰撞融合,为非遗传播提供新场景。洛老师还收到邀约参加张家港守望长江·民俗文化市集,将广西民族文化带至浙江,这些实践为志愿队理解非遗传承创新提供了鲜活案例。

实践成员梳理出壮族文化传承核心挑战:年轻人对壮锦、铜鼓技艺及歌圩等民俗兴趣淡化,导致非遗传承人老龄化、部分技艺濒危;商业化进程中,服饰纹样等文化元素被简化刻板,蜡染象征意义遭忽略。这使当地对壮锦文化守正创新的迫切性形成共识,队员也明确壮族服装、语言是与民族历史生活交融的“活态文化”。对此,志愿队提出建议:推进“非遗+教育”模式,联合学校开设体验课、邀请传承人授课;规范商业化传播,梳理文化元素内涵并在文旅产品附解读说明;创新民俗活动形式,如在歌圩中增设“山歌对唱+流行改编”等互动环节,提升年轻人参与度。这些措施兼顾文化本真与当代活力,为壮族文化传承创新提供基层思路。

团队表示将以此次实践为参考,计划通过文化分享会,向更多人讲述壮族文化传承故事与实践所得;开展创意作品展示,将壮族文化元素融入创意作品,吸引年轻群体关注。同时,参考调研中“激活年轻群体参与动力、深化文化内涵挖掘传播、多措并举保护壮语、构建系统性保护机制”等思路,联动校园、社会力量,传递壮族等民族文化的深厚底蕴,推动民族文化在新时代绽放光彩,为破解壮族部分文化传承难题持续贡献青春智慧。

实践期间,志愿队以萨玛非遗生活馆为重要调研阵地,对传承人洛尘老师展开深度采访。洛老师为柳州市非物质文化遗产项目侗族大歌第五代传人、萨玛非遗生活主理人,在民族文化传承领域积累了丰富经验。交流中,志愿队成员围绕壮族服饰展开细致探究,从款式色彩的搭配逻辑到装饰纹样的文化隐喻,深入挖掘“稻穗纹”象征丰收祈愿、“蝴蝶纹”承载民族创世记忆与感恩自然等文化内涵。洛老师同时分享了壮族服饰背后的民间传说:古代壮族先民借衣襟纹样传递御敌信息,形成“密码式”刺绣;百褶裙褶皱数量与女子勤劳程度挂钩,使服饰成为民族精神的鲜活载体。通过交流,成员对服饰与民族历史、信仰的深层联结形成认知。

随后,团队开展深度语言交流。志愿队成员学习简单壮语,通过“你好(Sae)”“谢谢(Doh)”“你吃饭了吗(Mwngz haeux mbwn lo)”等日常表达,直观感受壮语声调韵律、用词习惯,理解语言作为文化核心载体对壮族思维方式、生活习惯的凝聚作用。在此基础上,志愿队推进多样实践:拍摄壮族、苗族服装,记录传统织布机等器物,留存民族文化实物影像;收集广西各民族照片,梳理民族文化视觉谱系;组织填写调查问卷,从民众视角补充文化认知。经全方位、多维度调研,壮族文化的细节轮廓在实践中逐步清晰。

此外,志愿队关注到洛老师在非遗与现代生活融合方面的实践。洛老师致力于将非遗元素融入日常生活,其设计的壮锦记事本使用半幅壮锦装饰以贴合年轻化需求,麽乜耳坠缩小尺寸契合现代审美,在保留传统元素基础上,兼顾现代款式与新面料运用。洛老师提及,需对传统技艺进行提炼,将精华部分以更直观方式呈现,使非遗手工艺品符合现代审美与生活需求,推动传统文化“活”在新时代。当地打造的“萨玛非遗生活馆”坐落在现代化设计咖啡馆内,民族元素与现代空间碰撞融合,为非遗传播提供新场景。洛老师还收到邀约参加张家港守望长江·民俗文化市集,将广西民族文化带至浙江,这些实践为志愿队理解非遗传承创新提供了鲜活案例。

实践成员梳理出壮族文化传承核心挑战:年轻人对壮锦、铜鼓技艺及歌圩等民俗兴趣淡化,导致非遗传承人老龄化、部分技艺濒危;商业化进程中,服饰纹样等文化元素被简化刻板,蜡染象征意义遭忽略。这使当地对壮锦文化守正创新的迫切性形成共识,队员也明确壮族服装、语言是与民族历史生活交融的“活态文化”。对此,志愿队提出建议:推进“非遗+教育”模式,联合学校开设体验课、邀请传承人授课;规范商业化传播,梳理文化元素内涵并在文旅产品附解读说明;创新民俗活动形式,如在歌圩中增设“山歌对唱+流行改编”等互动环节,提升年轻人参与度。这些措施兼顾文化本真与当代活力,为壮族文化传承创新提供基层思路。

团队表示将以此次实践为参考,计划通过文化分享会,向更多人讲述壮族文化传承故事与实践所得;开展创意作品展示,将壮族文化元素融入创意作品,吸引年轻群体关注。同时,参考调研中“激活年轻群体参与动力、深化文化内涵挖掘传播、多措并举保护壮语、构建系统性保护机制”等思路,联动校园、社会力量,传递壮族等民族文化的深厚底蕴,推动民族文化在新时代绽放光彩,为破解壮族部分文化传承难题持续贡献青春智慧。

- 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-08-25 阅读:

社会实践活动推荐

- 长安大学人文学院“上郡非遗传薪火,普语衔绿助振兴”暑期社会实践圆满结束

- 长安大学人文学院“上郡非遗传薪火,普语衔绿助振兴”暑期社会实践队于8月13日至18日走进陕西榆林,领悟红色精神,见证非遗新生,感悟

- 08-25 关注:8

- 石榴同心护文脉,青春赋能侗乡情——南师泰院红石榴志愿队赴广西程阳八寨开展民族传承

- 08-25 关注:0

- “助力民族文化传承,破解非遗存续困境”——石榴同心·民族同行暑期社会实践团队走进

- 08-25 关注:0

- 石榴籽相拥盐城:南师泰院学子探寻新疆美食里的民族交融密码

- 08-25 关注:0

- 南京师范大学泰州学院红石榴志愿队开展民族文化教育实践活动

- 08-25 关注:0

- 扫一扫 分享悦读 ➤

- 扫码可以分享到微信 qq朋友圈

社会实践活动热点