大学生新闻网,大学生新闻发布平台

北工商青年行|北工商学子以 “红” 为基、以 “数” 赋能乡村振兴

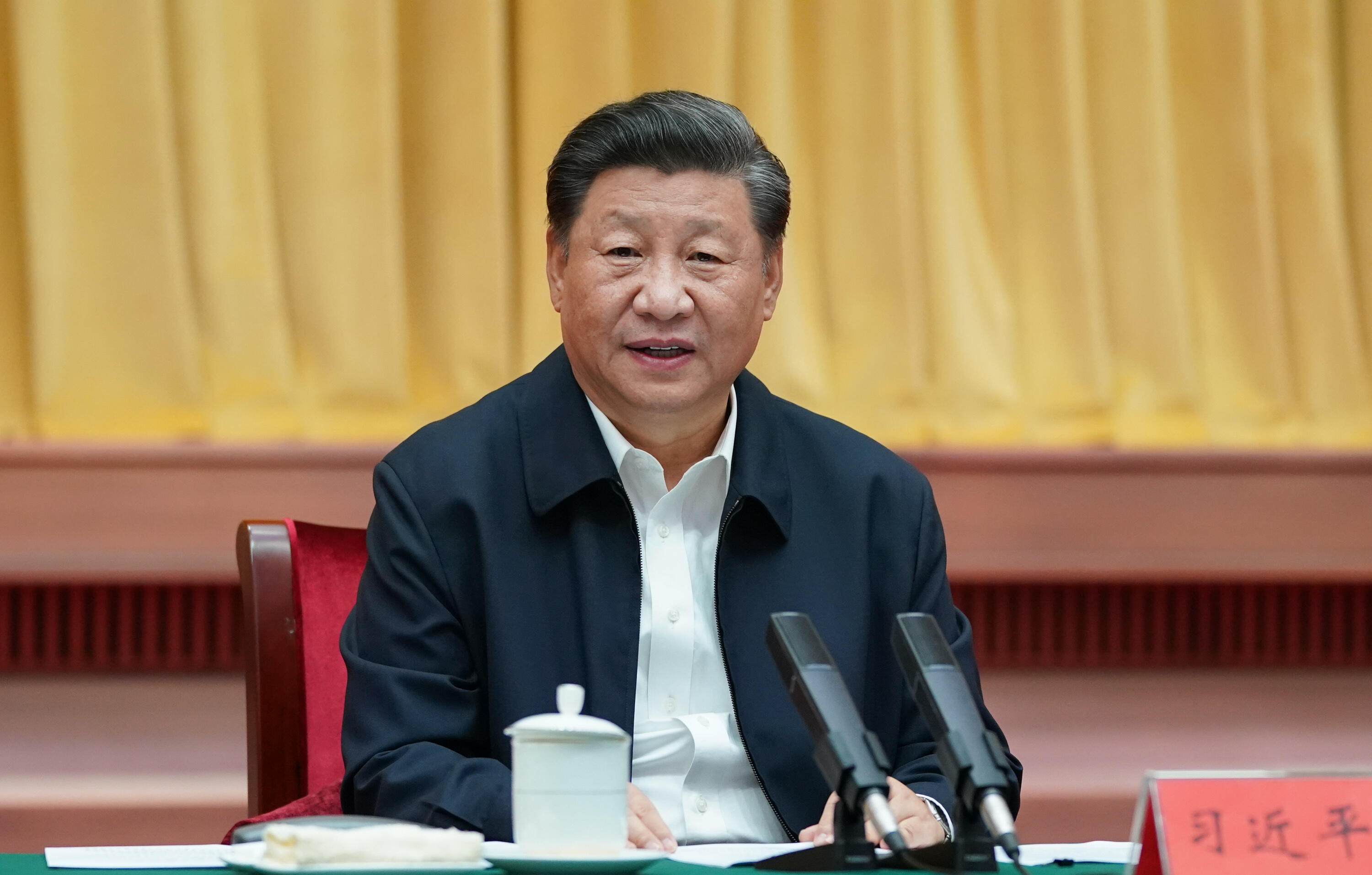

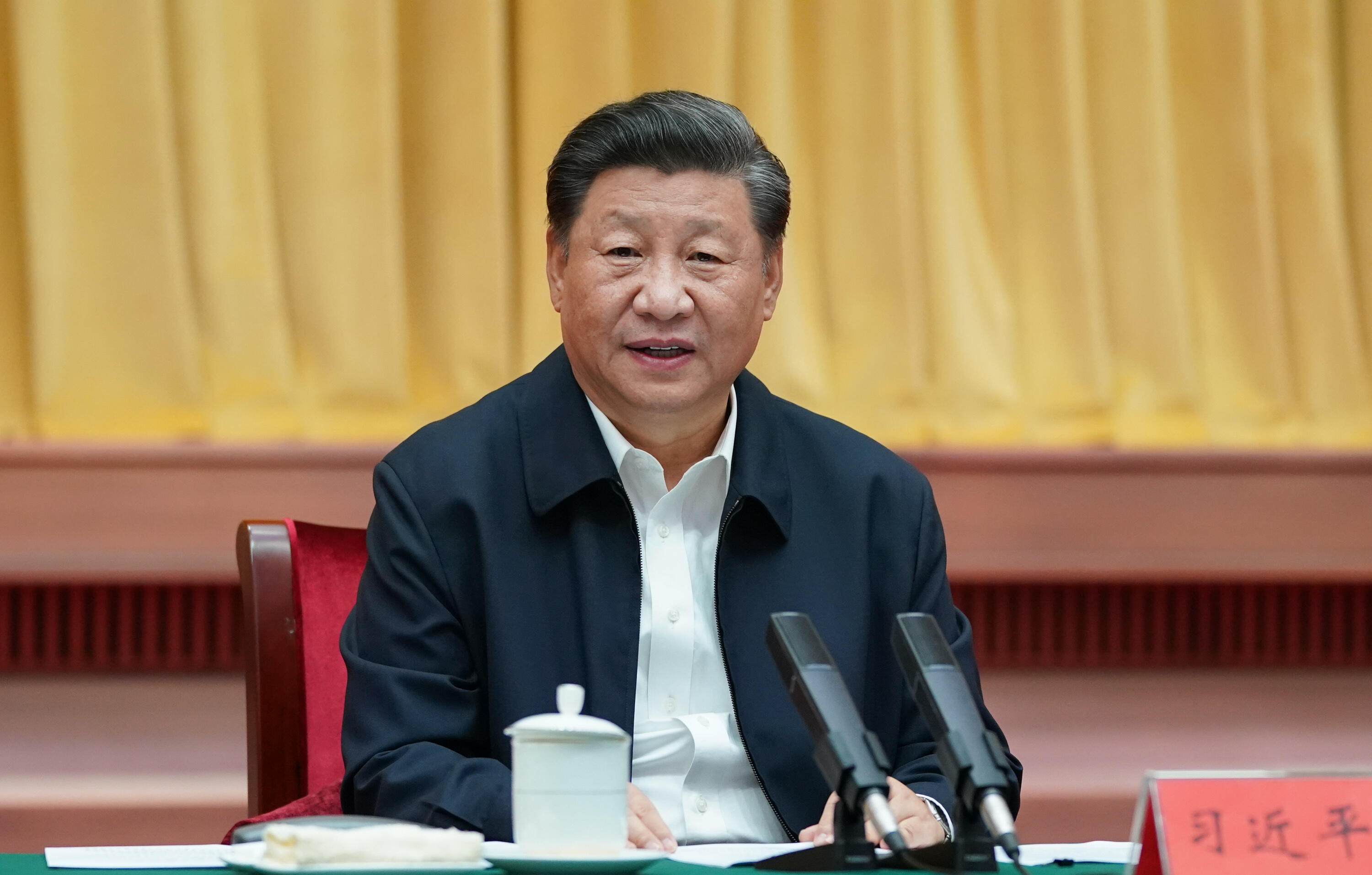

【编者按】2022年10月28日,习近平总书记在河南安阳林州市红旗渠纪念馆考察时指出,红旗渠精神同延安精神是一脉相承的,是中华民族不可磨灭的历史记忆,永远震撼人心。年轻一代要继承和发扬吃苦耐劳、自力更生、艰苦奋斗的精神,摒弃骄娇二气,像我们的父辈一样把青春热血镌刻在历史的丰碑上。实现第二个百年奋斗目标也就是一两代人的事,我们正逢其时、不可辜负,要作出我们这一代的贡献。红旗渠精神永在!同时,习近平总书记还多次强调要学习和弘扬焦裕禄精神、谷文昌精神等。2019年3月8日,习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时强调指出,乡村振兴是包括产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的全面振兴,实施乡村振兴战略的总目标是农业农村现代化,总方针是坚持农业农村优先发展,总要求是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕,制度保障是建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系。为深学细悟习近平总书记重要指示,数学与统计学院组建“复兴征程先锋团”,赴河南开展暑期社会实践,以红色精神为引领,以数学统计专业为利器,在林州和开封探索“红色基因+数据赋能”的乡村振兴新路径,将专业知识转化为助力农业农村现代化的生动实践。

实践团走进河南林州和开封红色教育阵地,在沉浸式学习中感悟红色精神。红旗渠被誉为世界第八大奇迹,全长1525公里,是林县人用一锤一钎凿出的生命线。实践团观展物、爬山道、摸凿痕,触摸先辈掌心温度。实践团成员还化身为当年建设者,抡“山锤”、推“小推车”、扛“太行石”、打“团结夯”、品“民工餐”,深切感受着“人定胜天”的壮举。随后,实践团在“青年洞”向党旗宣誓,铮铮誓言仿佛与当年建渠呐喊跨越时空交织。在焦裕禄纪念馆、谷文昌纪念馆和扁担纪念馆,实践团凝视着布满洞口的藤椅、治沙网的格图、磨出包浆的扁担,听着“贴膏药”“扎针”通俗治沙口诀、焦裕禄“死了也要看着兰考治沙”的信念和祭祖先祭“谷公”的习俗,实践团成员心灵无不被震撼和感染。那是强忍剧痛伏案工作的忘我精神、脚底板量规律的务实调研态度、宁愿自己多跑十里,不让群众多走一里的扁担精神和一切为了群众的为民情怀。实践团深切感悟到这些带着温度的历史注脚正是需赓续的精神火种。此刻,“扎根大地、造福人民”的精神基因在青年心中扎根生长。当年先辈用脚步丈量数据、用智慧破解难题,如今学子们以数学模型寻最优解、以数据分析促产业升级,变的是技术手段,不变的是“为人民谋幸福”的初心传承。

实践团走进河南林州和开封红色教育阵地,在沉浸式学习中感悟红色精神。红旗渠被誉为世界第八大奇迹,全长1525公里,是林县人用一锤一钎凿出的生命线。实践团观展物、爬山道、摸凿痕,触摸先辈掌心温度。实践团成员还化身为当年建设者,抡“山锤”、推“小推车”、扛“太行石”、打“团结夯”、品“民工餐”,深切感受着“人定胜天”的壮举。随后,实践团在“青年洞”向党旗宣誓,铮铮誓言仿佛与当年建渠呐喊跨越时空交织。在焦裕禄纪念馆、谷文昌纪念馆和扁担纪念馆,实践团凝视着布满洞口的藤椅、治沙网的格图、磨出包浆的扁担,听着“贴膏药”“扎针”通俗治沙口诀、焦裕禄“死了也要看着兰考治沙”的信念和祭祖先祭“谷公”的习俗,实践团成员心灵无不被震撼和感染。那是强忍剧痛伏案工作的忘我精神、脚底板量规律的务实调研态度、宁愿自己多跑十里,不让群众多走一里的扁担精神和一切为了群众的为民情怀。实践团深切感悟到这些带着温度的历史注脚正是需赓续的精神火种。此刻,“扎根大地、造福人民”的精神基因在青年心中扎根生长。当年先辈用脚步丈量数据、用智慧破解难题,如今学子们以数学模型寻最优解、以数据分析促产业升级,变的是技术手段,不变的是“为人民谋幸福”的初心传承。

实践团先后来到庙荒村与魏家庄村,在红色足迹中感悟为民初心使命,以党建引领凝聚振兴合力。在庙荒村,实践团深入村史馆,系统梳理党建工作与红旗渠精神融合发展的脉络:村党支部以“党建+”模式激活内生动力,通过“组织筑基—产业造血—企业赋能”三步走战略,构建起“基层党组织统筹全局、党员带头示范、村办企业联动发展”的振兴体系,推动传统农业向特色产业转型。在魏家庄村,实践团对村党支部书记李明生进行采访,解码“支部牵头+公司管理+商户经营”乡村发展密钥。实践团还分别采访了两村村办企业负责人、村民和游客,通过交谈、拍摄影像和调查问卷等形式,对村民生活和文旅发展做了现场调研,形成了详实的数据。庙荒村与魏家庄村的实践证明,红色精神是乡村振兴的“根”与“魂”,党建引领则是激活乡村发展动能的“红色引擎”。实践团成员表示,可构建“数字党建”体系:通过“精神解码—数据重构—场景再造”的系统性创新,为乡村振兴提供指导理念和发展模式。当“党建插上数字翅膀,便可突破时空桎梏,推动党建效能与乡村组织资源、文化资源、产业数据等要素实现数字化整合”。此举不仅能使党建引领成效更可量化感知、乡村治理要素更易系统统筹,更能将乡村潜在发展动能转化为可精准运营、可持续增值的战略性资产,为激活乡村振兴内生动力提供系统性支撑。

实践团先后来到庙荒村与魏家庄村,在红色足迹中感悟为民初心使命,以党建引领凝聚振兴合力。在庙荒村,实践团深入村史馆,系统梳理党建工作与红旗渠精神融合发展的脉络:村党支部以“党建+”模式激活内生动力,通过“组织筑基—产业造血—企业赋能”三步走战略,构建起“基层党组织统筹全局、党员带头示范、村办企业联动发展”的振兴体系,推动传统农业向特色产业转型。在魏家庄村,实践团对村党支部书记李明生进行采访,解码“支部牵头+公司管理+商户经营”乡村发展密钥。实践团还分别采访了两村村办企业负责人、村民和游客,通过交谈、拍摄影像和调查问卷等形式,对村民生活和文旅发展做了现场调研,形成了详实的数据。庙荒村与魏家庄村的实践证明,红色精神是乡村振兴的“根”与“魂”,党建引领则是激活乡村发展动能的“红色引擎”。实践团成员表示,可构建“数字党建”体系:通过“精神解码—数据重构—场景再造”的系统性创新,为乡村振兴提供指导理念和发展模式。当“党建插上数字翅膀,便可突破时空桎梏,推动党建效能与乡村组织资源、文化资源、产业数据等要素实现数字化整合”。此举不仅能使党建引领成效更可量化感知、乡村治理要素更易系统统筹,更能将乡村潜在发展动能转化为可精准运营、可持续增值的战略性资产,为激活乡村振兴内生动力提供系统性支撑。

聚焦“产业兴旺”,实践团深入何寨村与徐场村,为特色产业发展注入数据智慧。在何寨村,实践团走进万亩梨园,跟随村党支部书记卞启龙学习梨树精细化种植技术。在村展馆,了解从单一梨果销售到“特色种植+农产品加工+绿色休闲”的三产融合转型之路:一颗梨被“吃干榨净”,衍生出梨膏、梨酒、梨花蜜等深加工产品,让昔日贫困村蜕变为示范村。针对产业品牌推广不足问题,实践团提出“非遗工坊+IP孵化”数字方案。梨膏非遗工坊建立工艺数字档案,记录古法熬制等12道工序参数,形成可溯源的“数字工艺链”。梨花节IP构建“梨花指数”评估模型,通过LBS和NLP优化赏花路线、精准游客画像,推出“梨花蜜语”定制产品与主题盲盒。在徐场村,实践团在唐兆龙书记接待下,深入学习“产业+旅游+文化”融合的可持续发展致富路。在民族乐器展览馆,了解到焦裕禄当年带领种下的泡桐树,如今已从“治沙树”变身“致富材”,支撑起当地民族乐器产业。实践团感慨:一棵树,见证了从贫困到走向振兴的兰考之变。一张琴,奏出了兰考从产业振兴走向全面振兴的出彩乐章。针对如何更有效地将特色制造业与文旅体验、文化品牌深度互嵌,释放更大潜能的产业协同的深层课题,实践团提出通过数据分析优化乐器产销体系,评估文旅融合路径,助力泡桐产业延伸价值链,让特色产业成为乡村持续增收的“支柱”。

聚焦“产业兴旺”,实践团深入何寨村与徐场村,为特色产业发展注入数据智慧。在何寨村,实践团走进万亩梨园,跟随村党支部书记卞启龙学习梨树精细化种植技术。在村展馆,了解从单一梨果销售到“特色种植+农产品加工+绿色休闲”的三产融合转型之路:一颗梨被“吃干榨净”,衍生出梨膏、梨酒、梨花蜜等深加工产品,让昔日贫困村蜕变为示范村。针对产业品牌推广不足问题,实践团提出“非遗工坊+IP孵化”数字方案。梨膏非遗工坊建立工艺数字档案,记录古法熬制等12道工序参数,形成可溯源的“数字工艺链”。梨花节IP构建“梨花指数”评估模型,通过LBS和NLP优化赏花路线、精准游客画像,推出“梨花蜜语”定制产品与主题盲盒。在徐场村,实践团在唐兆龙书记接待下,深入学习“产业+旅游+文化”融合的可持续发展致富路。在民族乐器展览馆,了解到焦裕禄当年带领种下的泡桐树,如今已从“治沙树”变身“致富材”,支撑起当地民族乐器产业。实践团感慨:一棵树,见证了从贫困到走向振兴的兰考之变。一张琴,奏出了兰考从产业振兴走向全面振兴的出彩乐章。针对如何更有效地将特色制造业与文旅体验、文化品牌深度互嵌,释放更大潜能的产业协同的深层课题,实践团提出通过数据分析优化乐器产销体系,评估文旅融合路径,助力泡桐产业延伸价值链,让特色产业成为乡村持续增收的“支柱”。

从文旅发展与文化资源活化两大方向,实践团在张庄村与班村探索数据技术与乡村发展的深度融合,为两地量身定制数字解决方案。在张庄村,实践团以“数字赋能文化传播与文旅发展”为切入点,探索乡村振兴驱动路径。张庄村是全国脱贫示范基地,针对当地资源传播与吸引力不足的问题,团队构建“网络传播矩阵”:线上围绕春光香油、藏红花、老布鞋等特色产品及葫芦烙画非遗技艺,策划系列短视频内容,多平台讲好乡村文化和产品;线下筛选代表性地点设计网红打卡点,打造互动体验场景,借话题营销形成“线上引流—线下体验—线上二次传播”闭环。同时建议用大数据分析传播与打卡数据,优化内容与体验,让数字技术成为文旅“流量引擎”。在班村,实践团聚焦“数字技术活化文化资源”传承和发展。作为以“石魂”精神建成的省级生态村(黄河小浪底移民村),班村是仰韶文化遗址地,同时也被誉为“中国方志第一村”。针对文化保护与展示单一的问题,实践团提出构建“VR+AR”场景:通过三维建模,复原仰韶时期聚落布局、彩陶制作等场景,游客佩戴设备沉浸式体验生产生活;开发AR导览系统,扫描石刻、陶瓷和农具等文物,实时进行历史、三维动画等注解,形成“虚实融合”的文化解说链。资源活化方面,建立“仰韶数字资源库”:对村史馆古籍、方志进行数字化采集,构建结构化数据库,实现村史脉络可视化查询。

从文旅发展与文化资源活化两大方向,实践团在张庄村与班村探索数据技术与乡村发展的深度融合,为两地量身定制数字解决方案。在张庄村,实践团以“数字赋能文化传播与文旅发展”为切入点,探索乡村振兴驱动路径。张庄村是全国脱贫示范基地,针对当地资源传播与吸引力不足的问题,团队构建“网络传播矩阵”:线上围绕春光香油、藏红花、老布鞋等特色产品及葫芦烙画非遗技艺,策划系列短视频内容,多平台讲好乡村文化和产品;线下筛选代表性地点设计网红打卡点,打造互动体验场景,借话题营销形成“线上引流—线下体验—线上二次传播”闭环。同时建议用大数据分析传播与打卡数据,优化内容与体验,让数字技术成为文旅“流量引擎”。在班村,实践团聚焦“数字技术活化文化资源”传承和发展。作为以“石魂”精神建成的省级生态村(黄河小浪底移民村),班村是仰韶文化遗址地,同时也被誉为“中国方志第一村”。针对文化保护与展示单一的问题,实践团提出构建“VR+AR”场景:通过三维建模,复原仰韶时期聚落布局、彩陶制作等场景,游客佩戴设备沉浸式体验生产生活;开发AR导览系统,扫描石刻、陶瓷和农具等文物,实时进行历史、三维动画等注解,形成“虚实融合”的文化解说链。资源活化方面,建立“仰韶数字资源库”:对村史馆古籍、方志进行数字化采集,构建结构化数据库,实现村史脉络可视化查询。

在这场精神的淬炼与实践的创造中,实践团的青年们正不断成长,他们将成为连接历史与未来的坚实桥梁。传承着先辈的意志,肩负着时代的使命,在服务人民的道路上矢志不渝,在奉献祖国的征程中勇往直前,用青春和专业知识书写出跨越时代的壮丽复兴答卷,让红色精神在新时代绽放出更加绚烂的光彩。

红色铸魂,在精神沃土中锚定青春坐标

党建铸魂,红色引擎激活乡村发展动能

数模兴产,数据赋能激活特色产业链

数字赋能,技术创新唤醒文化基因

结语

此次暑期实践,北工商数统学院“复兴征程先锋团”以青春之力,在祖国大地完成了一次“红色初心”与“数智实践”的深度对话。实践团以数学模型为笔,解码红色文化的深厚内涵,用统计分析为墨,擘画老区振兴的宏伟蓝图,让红色基因真正转化为推动乡村振兴发展的强大现实生产力。

在这场精神的淬炼与实践的创造中,实践团的青年们正不断成长,他们将成为连接历史与未来的坚实桥梁。传承着先辈的意志,肩负着时代的使命,在服务人民的道路上矢志不渝,在奉献祖国的征程中勇往直前,用青春和专业知识书写出跨越时代的壮丽复兴答卷,让红色精神在新时代绽放出更加绚烂的光彩。

- 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-08-22 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

社会实践总结推荐

- 北工商青年行|北工商学子以 “红” 为基、以 “数” 赋能乡村振兴

- 08-22 关注:0

- 防治结核,志愿有我——东南大学外国语学院防治结核宣讲团社会实践纪实

- 08-21 关注:6

- 青年实践队赴山阳开展乡村振兴调研 青春力量赋能乡村发展

- 西安理工大学“青峦映金”暑期社会实践队于七月奔赴商洛山阳县,队员们带着调研提纲与求知热情,深入这片乡土开展实践活动。 实践中,

- 08-21 关注:6

- 山东大学“纳固智韧”实践队:锚定智能建造与AI融合,以实践探索创新创业新路径

- 08-20 关注:7

- 河海大学力学院“力筑基石·职引未来”实践团赴中铁大桥局二公司开展就业专项实践活动

- 为引导青年学子感知国家桥梁研究前沿和就业动态,深入了解中国桥梁建设的辉煌成就与背后的故事,河海大学力学与工程科学学院组织“力筑

- 08-19 关注:4

社会实践总结热点