大学生新闻网,大学生新闻发布平台

集美大学“影焕闽台”实践队:追溯漳台历史渊源,解码新时代文化传播

近日,为响应新时代党和国家关于深化两岸文化交流合作的号召,集美大学“影焕闽台”实践队前往漳州市开展暑假社会调研,通过对漳州市博物馆和徐竹初木偶艺术馆的实地探访,探寻其在闽台文化交流传播中的独特魅力。

图为实践队在徐竹初木偶艺术馆与徐氏木偶头雕刻第七代传人徐强的合照

漳州市博物馆:漳台一家亲的历史见证

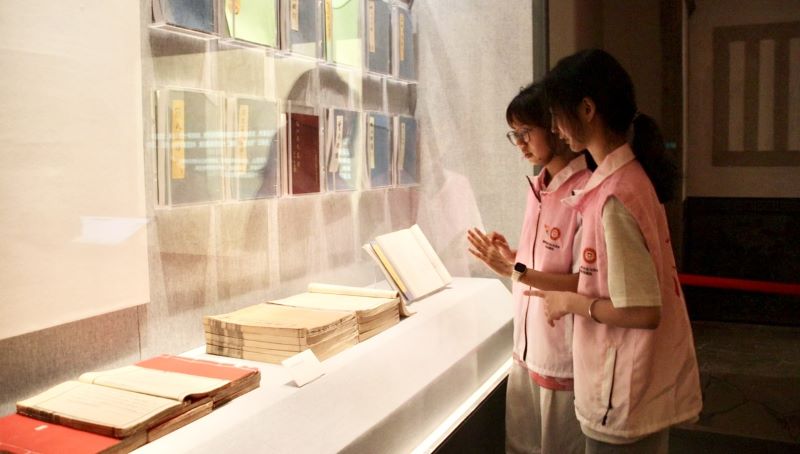

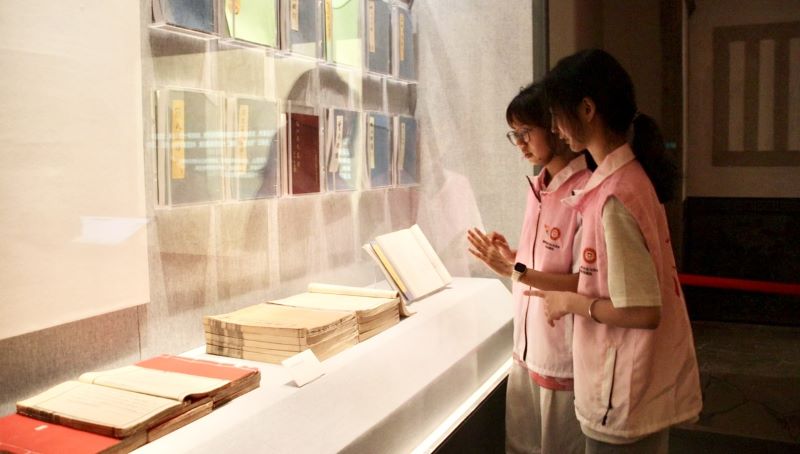

6月27日上午,“影焕闽台”实践队队员前往漳州市博物馆,重点参观了“漳台一家”展厅。展厅陈列的诸多族谱和文书,体现出明清时期漳州人迁台的历史脉络。在不同展区之间,实践队队员了解到漳州先人迁台时将闽南地区的信仰“分灵”至宝岛,使关帝等信仰在两岸落地生根、开枝散叶。历经岁月沉淀,两岸同源的历史信仰逐渐成为维系同胞情感的坚实桥梁。实践队队员感叹道:“以前总觉得‘两岸一家亲’是句口号,现在才明白,这些泛黄的纸页、神像藏的都是祖辈们拖家带口闯台湾的念想,这份连着根的感情真是断不了。”

图为实践队队员在“漳台一家”展厅参观闽台族谱

实践过程中,实践队对博物馆工作人员进行采访。谈及漳台同根同源的体现,工作人员指向台湾青年林智远、女孩赖敏萱回漳寻根的展示区:“从族谱续脉到信仰传承,再到这些寻根故事,漳台同根同源是刻在血脉里的事实。先辈们带着文化、信仰渡海赴台,又通过一代代人的坚守与交流,让这份亲缘跨越海峡,历久弥新。”

木偶艺术展示馆:文化活化的传承典范

当天下午,实践队队员前往漳州古城徐竹初木偶艺术馆深入探访其在文化活化传承与传播的成功经验。多年来,戏曲一直是加深两岸联系的文化密码。其中“木偶戏”是维系闽台情感的重要载体之一,在馆中,队员们了解到了木偶戏从漳州传入台湾的历史。

参观过程中,实践队有幸采访了闽南师范大学话剧社负责人陈瑞松教授。据了解,陈教授是一名祖籍在台、现工作于闽南师范大学文学院的台胞,同时也是一名戏剧创作爱好者。他充分挖掘漳台两地以“民间信仰”“两岸家书”为代表的文化资源,将其与剧本创作有机结合,带领闽南师范大学话剧社成员开发了具有闽台文化特色的原创剧本,并在漳州地区开始巡演。如何将当地历史故事进行串编、戏剧化呈现,做出更多属于漳州的“故事”,一直是陈瑞松教授思考的问题。对此,陈瑞松教授积极与木偶展示馆寻求合作,在话剧表演中融入投影、人偶共现等新形式,吸引更多游客看到、喜爱漳州故事,让两岸共同文化记忆传得出乡情,留得住来客。

图为实践队队员在徐竹初木偶艺术馆访谈陈瑞松教授

“作为一名从小在闽台文化浸润下成长的台湾人,我认为我有责任担负起闽台文化传承的责任,同时结合我的职业,话剧无疑是我为唤醒两岸共同记忆的第一选择。” 陈瑞松教授感慨道。

从博物馆历史溯源,到艺术馆的文化探寻,“影焕闽台”实践队队员们见证闽台同根同源的血脉联系,也见证了用话剧传播闽台文化的成功案例。后续实践中,团队将持续探寻闽台文化资源,汲取成功经验,为讲好闽台文化故事、促进闽台文化交流贡献青春力量。

图为实践队在徐竹初木偶艺术馆与徐氏木偶头雕刻第七代传人徐强的合照

漳州市博物馆:漳台一家亲的历史见证

6月27日上午,“影焕闽台”实践队队员前往漳州市博物馆,重点参观了“漳台一家”展厅。展厅陈列的诸多族谱和文书,体现出明清时期漳州人迁台的历史脉络。在不同展区之间,实践队队员了解到漳州先人迁台时将闽南地区的信仰“分灵”至宝岛,使关帝等信仰在两岸落地生根、开枝散叶。历经岁月沉淀,两岸同源的历史信仰逐渐成为维系同胞情感的坚实桥梁。实践队队员感叹道:“以前总觉得‘两岸一家亲’是句口号,现在才明白,这些泛黄的纸页、神像藏的都是祖辈们拖家带口闯台湾的念想,这份连着根的感情真是断不了。”

图为实践队队员在“漳台一家”展厅参观闽台族谱

实践过程中,实践队对博物馆工作人员进行采访。谈及漳台同根同源的体现,工作人员指向台湾青年林智远、女孩赖敏萱回漳寻根的展示区:“从族谱续脉到信仰传承,再到这些寻根故事,漳台同根同源是刻在血脉里的事实。先辈们带着文化、信仰渡海赴台,又通过一代代人的坚守与交流,让这份亲缘跨越海峡,历久弥新。”

木偶艺术展示馆:文化活化的传承典范

当天下午,实践队队员前往漳州古城徐竹初木偶艺术馆深入探访其在文化活化传承与传播的成功经验。多年来,戏曲一直是加深两岸联系的文化密码。其中“木偶戏”是维系闽台情感的重要载体之一,在馆中,队员们了解到了木偶戏从漳州传入台湾的历史。

参观过程中,实践队有幸采访了闽南师范大学话剧社负责人陈瑞松教授。据了解,陈教授是一名祖籍在台、现工作于闽南师范大学文学院的台胞,同时也是一名戏剧创作爱好者。他充分挖掘漳台两地以“民间信仰”“两岸家书”为代表的文化资源,将其与剧本创作有机结合,带领闽南师范大学话剧社成员开发了具有闽台文化特色的原创剧本,并在漳州地区开始巡演。如何将当地历史故事进行串编、戏剧化呈现,做出更多属于漳州的“故事”,一直是陈瑞松教授思考的问题。对此,陈瑞松教授积极与木偶展示馆寻求合作,在话剧表演中融入投影、人偶共现等新形式,吸引更多游客看到、喜爱漳州故事,让两岸共同文化记忆传得出乡情,留得住来客。

图为实践队队员在徐竹初木偶艺术馆访谈陈瑞松教授

“作为一名从小在闽台文化浸润下成长的台湾人,我认为我有责任担负起闽台文化传承的责任,同时结合我的职业,话剧无疑是我为唤醒两岸共同记忆的第一选择。” 陈瑞松教授感慨道。

从博物馆历史溯源,到艺术馆的文化探寻,“影焕闽台”实践队队员们见证闽台同根同源的血脉联系,也见证了用话剧传播闽台文化的成功案例。后续实践中,团队将持续探寻闽台文化资源,汲取成功经验,为讲好闽台文化故事、促进闽台文化交流贡献青春力量。

- 作者:吴婧怡 丁仕杰 陈希 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-07-02 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 湖北民族大学“乡振思航团”走进恩宣鹤边防司令部旧址开展七一活

- 07-02 关注:0

- 集美大学“影焕闽台”实践队:追溯漳台历史渊源,解码新时代文化

- 07-02 关注:0

- 【暑期社会实践】“寻访红色茶香,赓续精神血脉”——池州学院暑

- 2025年6月31-7月1日,池州学院“红茗溯源”实践团队深入谢裕大茶文化博物馆与岩寺新四军军部旧址纪念馆,探寻红色文化与茶文化的历史交

- 07-01 关注:4

- 青春主播为农“代言” 信阳理工学院学子直播助农点亮王围孜村

- 07-01 关注:2

- 集美大学“同心筑梦”社会实践队员溯红军足迹,传红色薪火

- 为赓续百年红色根脉、致敬伟大建党精神,集美大学“同心筑梦”社会实践队于2025年7月1日党的生日之际,奔赴福建省三明市泰宁县红军街。

- 07-01 关注:4

- 合肥大学实践团队赴梁岗村调研基层党建赋能乡村治理

- 值建党104周年之际,合肥大学“冶父‘青’风起,梁岗‘振’当时”团队赴庐江县梁岗村调研。团队采访村党总支书记沈兵秀及老党员,

- 07-01 关注:3

- 深化纪律教育,夯实振兴根基—庐江县梁岗村举办庆祝建党104周年专

- 合肥市庐江县梁岗村为庆祝建党 104 周年,在村议事厅举办相关专题党课,冶父山镇相关人员及村书记出席讲话。活动围绕特定主线阐释

- 07-01 关注:6

- 浙金院“金穗先锋•兴乡共富”实践团探访贵门乡:解码文旅环

- 6月30日,“金穗先锋•兴乡共富”实践团深入贵门乡开展实地调研,通过专访乡长赵硕达、团委书记王诗毅,解锁山区乡镇以文旅融合与

- 07-01 关注:38