满满含“泾”量,非遗见匠心

为贯彻习近平总书记关于非物质文化遗产保护工作的重要指示精神,深入挖掘中华优秀传统文化价值内涵,2025年8月4日至10日,安徽农业大学校青马班“泾秀山河 用新发声”暑期社会实践团深入安徽省宣城市泾县开展研学活动。

技艺流芳 指间传承

宣纸 • 千年不褪的“东方韵”

千年文脉的传承密码,藏于一方宣纸的匠心淬炼之中。从原料采集到制成成纸,需经108道工序,都携带着手的温度和人的传承。在非遗传承人的指导下,在文化体验区,团队成员正在师傅的指导下体验“抄纸”这一环节——用竹制纸帘在捞纸池中反复捞、抄、荡,掌帘者手腕轻抖,辅助者默契配合,纸帘在捞纸池中划出优美弧线,万千纤维如丝如缕交织成章。纸浆化宣,薄如蝉翼,不仅是技艺传承,更是一个民族对文化根脉的守护。每一道工序镌刻匠心,每一张宣纸承载文明,这正是中华文化生生不息的力量。

图为团队成员体验宣纸制作过程“抄纸”。胡昕欣 摄

线装书 • 独一无二的“中国范”

在三希堂线装文化园内,非遗传承人正带领团队成员沉浸于传统线装书的制作艺术之中。指尖轻捻宣纸,对折成筒子页的每一个细微动作都暗含“三折其页”的古老智慧;丝线穿梭间,“四眼订”技法的精妙之处在反复尝试中渐次显现。穿针引线的顿悟时刻,邓云乡先生“线装书是中华文化的根本”这一真知灼见,显得格外真切而深刻。

中国古籍之美,非线装难展其神韵:无论是《楚辞》瑰丽想象,还是《论语》微言大义,皆在线装书的装帧艺术中,彰显出“不著一字,尽得风流”的东方美学。其独特形制令书页舒展如蝶翼,宣纸的绵柔触感更赋予阅读以温润的仪式感。线装书,不仅是知识容器,更是文人雅士的精神道场,承载着“韦编三绝”的治学态度与“汗牛充栋”的藏书传统。

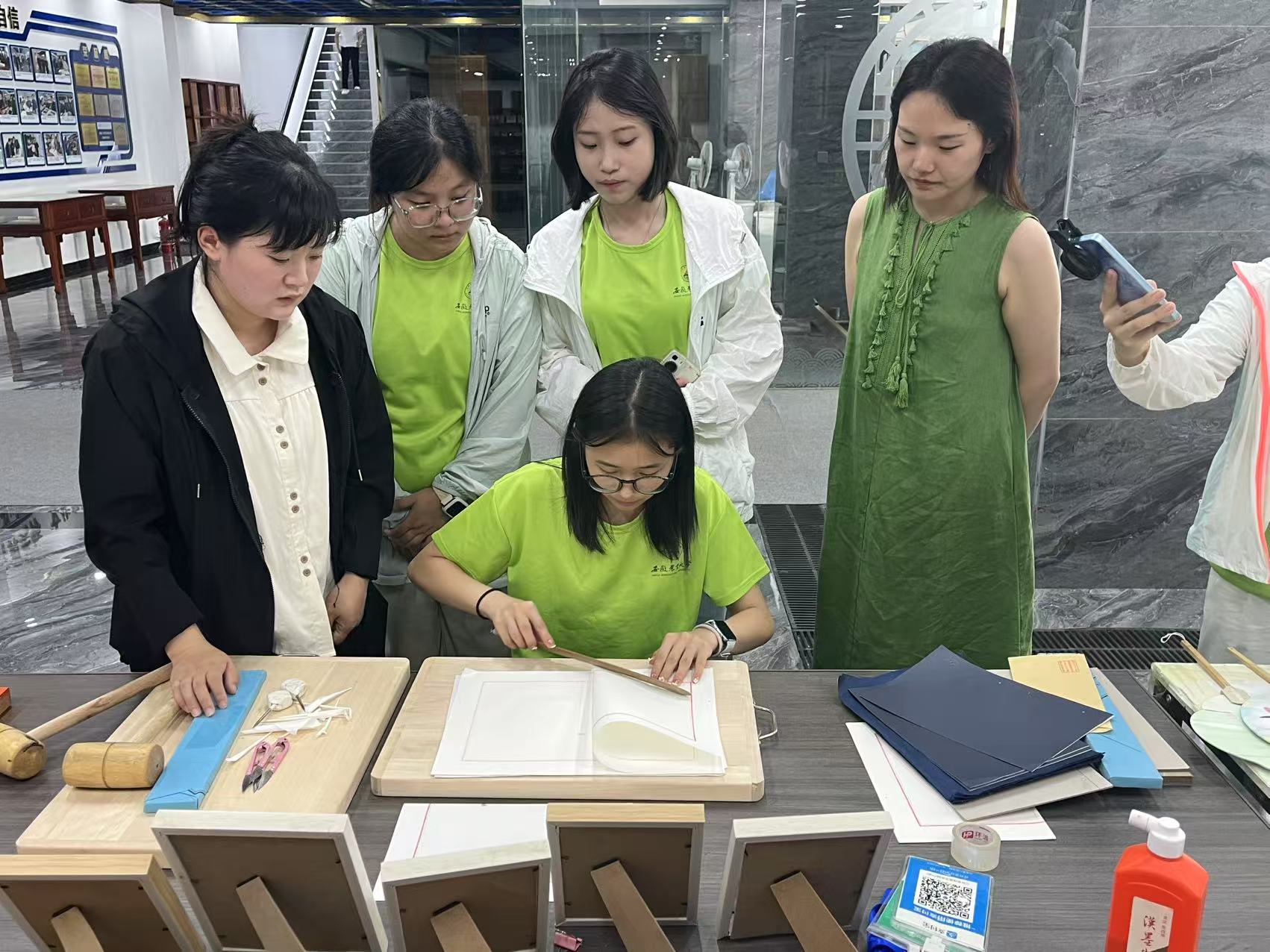

图为团队成员体验线装书制作过程。王昊楠 摄

百工窥径 坊间求真

品质:决不让一件不合格的产品从我手中溜走

“决不让一件不合格的产品从我手中溜走”——这句镌刻在三希堂线装文化园车间墙上的标语,不仅是口号,更是融入血脉的行动准则。380余道工序环环相扣,每道关卡都立着同一把标尺。在数字化浪潮下,面对新贸易渠道对品质的更高要求,三希堂以古法为基,以严苛为律:齐栏偏差超标准?返工!针脚疏密不均?重缝!工人们常说:“我们手上过的不是书页,是千年文脉。”这种全员参与、全流程把控的品质文化,让每一本线装书都成为能经得起镜头放大和时间考验的艺术品,每一页宣纸的呼吸都带着“纸寿千年”的承诺。

巧劲:梳齿间的呼吸

在泾县宫廷木梳文化艺术馆,开齿工序的奥秘令人叹服。团队成员锯得满头大汗,木屑纷飞却难成直线;而老师傅强友宝手腕轻转,锯齿如笔走游龙——木纹与梳齿同向的巧思、下刃角度的微妙把控,让每一道齿隙均匀如尺量。这是代代相传的“手上分寸”,更是匠人与材料的无声对话。另一重“巧劲”藏在时代变革中。榔桥木梳从家庭作坊迈向专业生产,机械的精准与手工的灵性在此交融:既保留开齿、抛光等核心手艺的“人机协作”,又以标准化培养大批技术骨干。传统工艺的现代化转型证明,“巧”不是取巧,而是让机器听懂匠心的智慧。

接力:拼劲带动稳劲的持续输出

在泾县茂林花砖厂,两代人的接力让传统技艺焕发新生。父亲纪建新以匠人执念,历经千百次试验,让失传60年的花砖技艺“重见天日”;儿子纪伟虽未全盘继承父亲的手上绝活,却以建筑设计专业为笔,为古老花砖描绘新篇——文创产品、现代空间应用,老手艺在他的手中有了时尚表达。父辈的“拼劲”攻克技术难关,子辈的“稳劲”拓宽传承之路,如今,斑驳的花砖纹样从老宅地面“走”上茶台、镇纸,诉说着“匠二代”用新思维激活老技艺的当代故事。

图为非遗传承人纪建新师傅向团队赠送茂林花砖。金灿 摄

大匠至心 问道非遗

在非遗保护的实践中,“对话”是叩问文化根脉的重要方式。团队通过记录与传承人、实践者和少年儿童的对话,探索人与非遗的共生关系、社会与非遗的互动逻辑。

“一根宣笔承载着千年文脉,但传承路上荆棘丛生。”

——国家级非遗传承人伍森严

伍森严先生眉头紧锁道出三大困境:青年断层、原料匮乏、市场剧变。面对门店销量断崖式下跌,这位花甲匠人主动求变——打造研学基地、向年轻人学习互联网思维。“传承不是守旧,要让老技艺穿上新衣。”他带领女儿们开发文创产品,却坦言转型之艰:老师傅们难以适应直播节奏,百道工序的细腻质感难以通过短视频呈现。在数字浪潮冲击下,他正探索与院校合作,让千年笔艺在当代焕发新生。

“文化旅修不是简单的游历,而是一场唤醒文化基因的仪式。”

——某文化旅游公司负责人

她率团队以镜头文字记录沿途文化,借视频号、公众号传播非遗魅力。“个人的力量或许微小,但希望更多企业能加入进来,共同守护我们的文化根脉。”她认为,唯亲身走进非遗现场,触摸纸张纹理、感受匠心,现代人才能真正理解传统文化的深邃与珍贵。

“爷爷的大红花奖章挂在墙上,但他的手艺活在我心里。”

——全国劳动模范、北京奥运会火炬手赵永成的孙子

这个在宣纸堆里长大的孩子,从幼儿园时就跟在劳模爷爷赵永成身后,把千年宣纸技艺当成了最熟悉的“游戏”。“看爷爷晒纸就像看变魔术,看着看着就学会了!”如今上小学的他,成了班里的非遗小宣传员,总爱邀请同学来文化园,“希望小朋友们能来参观,知道我们的手艺有多精致!”童言童语间,千年技艺的种子悄然生根。

图为团队成员采访宣纸国家级非遗传承人伍森严。 王昊楠 摄

图为团队成员采访某文化旅游公司负责人。金灿 摄

图为团队成员采访全国劳动模范赵永成的孙子。邵航 摄

通过“做”、“访”、“听”、“学”的多维实践,团队成员深刻感受到非遗技艺背后“择一事终一生”的匠心坚守,也见证了传统工艺在文化自信中的蓬勃生命力。非遗保护不仅是技艺的存续,更是一场与时代的对话。未来,团队将立足调研成果,策划系列活动,拟通过短视频传播、文创开发等方式,搭建传统与年轻的桥梁,让千年技艺在创新中延续血脉,在传承中绽放新光。此次泾县之行,既是文化寻根,也是责任启程——以青年之力守护文明薪火,让非遗的“泾”彩故事,书写更动人的时代篇章。(通讯员 金灿)

- 来源:安徽农业大学“泾”秀山河 用“新”发声暑期社会实践团

- 发布时间:2025-08-13 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 山东理工大学管理学院“玫”好蓝图实践团参观华玫生物科技有限公司生产车间

- 为深度解析县域特色玫瑰产业的成长脉络,揭示其驱动区域经济发展的核心机制,“玫”好蓝图实践团近日实地走访了华玫生物科技有限公司,

- 08-13 关注:1

- “玫”好蓝图实践团走访济南市平阴县玫瑰镇

- 为了解平阴县支柱型玫瑰产业发展态势,近日,“玫”好蓝图实践团奔赴济南市平阴县,在平阴县玫瑰产业区开展暑期“三下乡”社会实践活动

- 08-13 关注:1

- 陕西工大“秦工薪火”实践团:在长乐塬的实业记忆中续写青春担当

- 08-13 关注:1

- 青春绘就乡村振兴新图景 ——集大学子山西五寨行纪实

- 2025年暑期,集美大学与厦门大学联合组建“创意五寨·美润丰年”暑期实践队,深入山西省五寨县开展乡村振兴实践活动。实践队以“产业调

- 08-13 关注:0

- 同讲普通话 共绘藏疆情—— 连云港职业技术学院推普实践团助力民族团结与乡村振兴

- 团队深入基层社区、牧区及乡村,通过政策宣讲、文化互动、需求调研等形式,架起语言沟通桥梁,助力民族团结与乡村振兴。

- 08-13 关注:29