大学生新闻网,大学生新闻发布平台

沙漠边缘见绿洲,青春脚步量生态——北京林业大学学子磴口调研记

没想到在沙漠边缘,能同时看到历史印记、红色精神、湿地风光和水利奇迹!

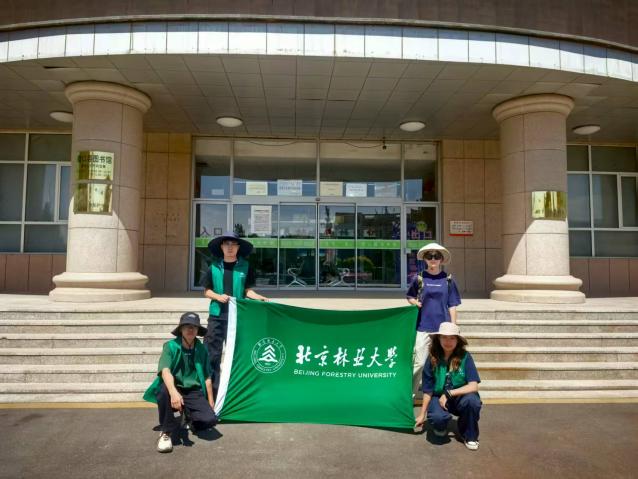

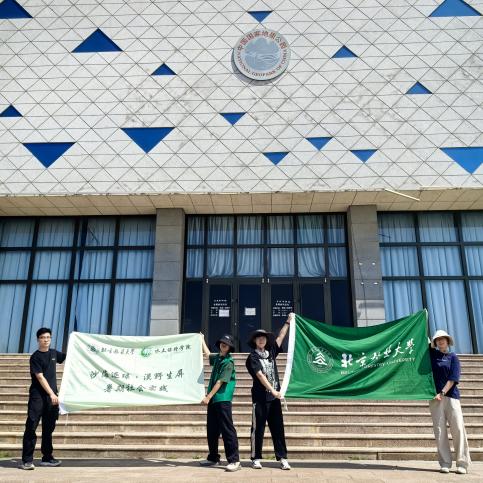

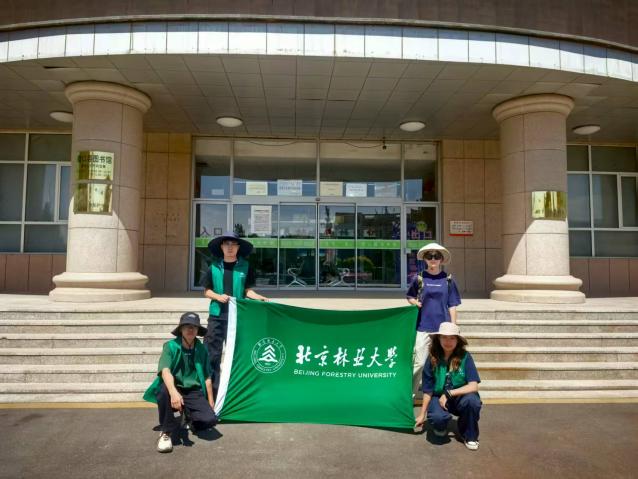

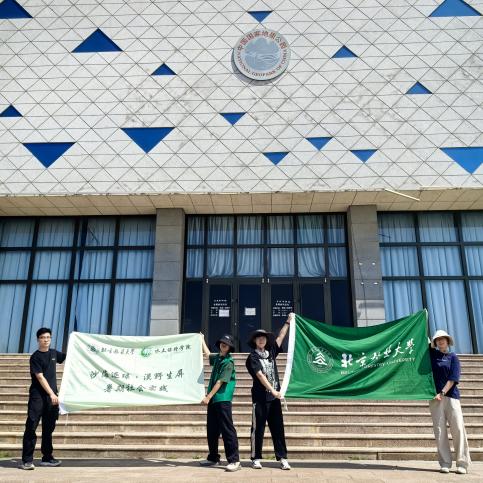

8 月 23 日,北京林业大学“沙海逐绿”实践小队在内蒙古磴口县的调研,充满了惊喜与感悟。这支年轻的队伍沿着“博物馆—烈士纪念碑—南湖公园—黄河三盛公水利枢纽—科普互动”的路线,用脚步丈量磴口生态治理的成果,用专业视角解读“沙水共生”的智慧,更用青春热情传递生态保护理念。

博物馆里“读历史”:揭开磴口治沙的“前世今生”

当天清晨,实践小队首先走进磴口县的三座博物馆。在磴口县博物馆,三盛公景区博物馆、和地质博物馆,小队成员深入了解磴口县历史,聚焦磴口县黄河与沙漠的复杂关系,了解了磴口作为“阻挡乌兰布和沙漠逼近黄河关键防线”的地理意义。

三座博物馆,就像三本立体的生态教材。从历史中读懂磴口与沙、水的羁绊,才能更深刻理解如今治沙模式的来之不易。

纪念碑前“悟精神”:青春扛起生态保护的“接力棒”

走出博物馆,实践小队来到磴口县革命烈士纪念碑前。队员们自发列队,向烈士鞠躬致敬。“人民英雄永垂不朽”八个大字,在阳光下显得格外庄严。

过去,烈士们坚守边疆、保卫家园;现在,治沙人坚守沙漠、种下绿色;我们作为新时代的大学生,该怎么接好这根接力棒?队员们达成共识:要像烈士坚守家国、治沙人坚守绿洲一样,坚守“为祖国绿色事业奋斗”的初心。

小队成员说到:“今天站在这里,才感受到治沙背后的精神力量。我们接下来的调研不仅要研究治沙技术,更要传承治沙精神。”

南湖公园“看绿洲”:沙漠边缘的“生态惊喜”

当实践小队走进磴口南湖公园时,所有人都发出惊叹。清澈的湖水、摇曳的芦苇、掠过水面的水鸟,构成了一幅“江南水乡”般的画卷,很难想象这里距离乌兰布和沙漠仅一步之遥。南湖公园不仅是“城市绿肺”,还能调节气候、涵养水源,每年可吸附大量沙尘,为磴口的生态环境改善立下“汗马功劳”。

“这就是生态治理的意义 —— 让沙漠边缘的人,也能享受到绿色生活。”小队成员感慨到,这次调研让他们对“人与自然和谐共生”有了更直观的认知。

黄河枢纽:“学智慧”:治沙要算“全局账”

当天下午,实践小队来到黄河三盛公水利枢纽,感受“人类与黄河对话”的硬核智慧。登上拦河闸观景台,看着黄河水被稳稳拦截,再通过密集的灌溉渠道流向农田,队员们纷纷感叹工程的宏伟,原来治沙不是只盯着沙子,还要考虑水、河、人的整体关系。这种全局思维,给小队的调研带来了新启发。

街头科普“传理念”:让生态种子“扎根”青少年

调研的最后一站,实践小队变身“科普小老师”,带着传单、问卷和小礼品,在磴口街头与中小学生互动。“沙漠里的植物为什么叶子很小?”“我们能为防治荒漠化做些什么?”遇到不懂的问题,队员们就结合调研见闻,用通俗的语言讲解。治沙需要一代又一代人的努力,我们要让保护生态的种子,在孩子们心里发芽。

“第二天的调研,让实践小队看到了磴口生态治理的多面性——有历史的厚度、精神的高度、自然的美度,还有人类的智慧。”接下来,小队将继续深入乌兰布和沙漠,把调研所得转化为专业成果,为沙区生态治理贡献青春力量。而这支小队的磴口调研故事,也成为磴口生态治理成果“走出沙漠”的生动载体。

8 月 23 日,北京林业大学“沙海逐绿”实践小队在内蒙古磴口县的调研,充满了惊喜与感悟。这支年轻的队伍沿着“博物馆—烈士纪念碑—南湖公园—黄河三盛公水利枢纽—科普互动”的路线,用脚步丈量磴口生态治理的成果,用专业视角解读“沙水共生”的智慧,更用青春热情传递生态保护理念。

博物馆里“读历史”:揭开磴口治沙的“前世今生”

当天清晨,实践小队首先走进磴口县的三座博物馆。在磴口县博物馆,三盛公景区博物馆、和地质博物馆,小队成员深入了解磴口县历史,聚焦磴口县黄河与沙漠的复杂关系,了解了磴口作为“阻挡乌兰布和沙漠逼近黄河关键防线”的地理意义。

三座博物馆,就像三本立体的生态教材。从历史中读懂磴口与沙、水的羁绊,才能更深刻理解如今治沙模式的来之不易。

纪念碑前“悟精神”:青春扛起生态保护的“接力棒”

走出博物馆,实践小队来到磴口县革命烈士纪念碑前。队员们自发列队,向烈士鞠躬致敬。“人民英雄永垂不朽”八个大字,在阳光下显得格外庄严。

过去,烈士们坚守边疆、保卫家园;现在,治沙人坚守沙漠、种下绿色;我们作为新时代的大学生,该怎么接好这根接力棒?队员们达成共识:要像烈士坚守家国、治沙人坚守绿洲一样,坚守“为祖国绿色事业奋斗”的初心。

小队成员说到:“今天站在这里,才感受到治沙背后的精神力量。我们接下来的调研不仅要研究治沙技术,更要传承治沙精神。”

南湖公园“看绿洲”:沙漠边缘的“生态惊喜”

当实践小队走进磴口南湖公园时,所有人都发出惊叹。清澈的湖水、摇曳的芦苇、掠过水面的水鸟,构成了一幅“江南水乡”般的画卷,很难想象这里距离乌兰布和沙漠仅一步之遥。南湖公园不仅是“城市绿肺”,还能调节气候、涵养水源,每年可吸附大量沙尘,为磴口的生态环境改善立下“汗马功劳”。

“这就是生态治理的意义 —— 让沙漠边缘的人,也能享受到绿色生活。”小队成员感慨到,这次调研让他们对“人与自然和谐共生”有了更直观的认知。

黄河枢纽:“学智慧”:治沙要算“全局账”

当天下午,实践小队来到黄河三盛公水利枢纽,感受“人类与黄河对话”的硬核智慧。登上拦河闸观景台,看着黄河水被稳稳拦截,再通过密集的灌溉渠道流向农田,队员们纷纷感叹工程的宏伟,原来治沙不是只盯着沙子,还要考虑水、河、人的整体关系。这种全局思维,给小队的调研带来了新启发。

街头科普“传理念”:让生态种子“扎根”青少年

调研的最后一站,实践小队变身“科普小老师”,带着传单、问卷和小礼品,在磴口街头与中小学生互动。“沙漠里的植物为什么叶子很小?”“我们能为防治荒漠化做些什么?”遇到不懂的问题,队员们就结合调研见闻,用通俗的语言讲解。治沙需要一代又一代人的努力,我们要让保护生态的种子,在孩子们心里发芽。

“第二天的调研,让实践小队看到了磴口生态治理的多面性——有历史的厚度、精神的高度、自然的美度,还有人类的智慧。”接下来,小队将继续深入乌兰布和沙漠,把调研所得转化为专业成果,为沙区生态治理贡献青春力量。而这支小队的磴口调研故事,也成为磴口生态治理成果“走出沙漠”的生动载体。

- 来源:北京林业大学 沙海逐绿漠野生屏团队

- 发布时间:2025-08-27 阅读:

三下乡推荐

- “小小螺丝钉”实践团赴聊城市冠县崇文老年公寓开展实践调研活动

- 本次三下乡实践活动在聊城市冠县崇文老年公寓,了解老人的用电情况,然后修理损坏的电器,向老人宣传生活中的用电注意事项。

- 08-27 关注:0

- “小小螺丝钉”实践团赴淄博市博大花园社区开展社区实践志愿服务活动

- 本次三下乡实践活动是在淄博市博大花园,了解当地居民的用电情况,修理损坏的电器,然后向小区居民宣传生活用电知识。

- 08-27 关注:0

- 沙漠边缘见绿洲,青春脚步量生态——北京林业大学学子磴口调研记

- 08-27 关注:0

- 暑期三下乡|“垄上律行”普法实践团:传承红色精神,开展法治教育

- 2025年7月,南京财经大学红山学院“垄上律行”普法实践团16名师生赴南京高淳区、浦口区开展“三下乡”活动。

实践团首站走进 - 08-26 关注:20

- 重外院学子三下乡:推普赋能乡村振兴 青春力量扎根巫溪

- 08-26 关注:2

- 扫一扫 分享悦读 ➤

- 扫码可以分享到微信 qq朋友圈

三下乡热点