学子访黔乡探银花产业,干群谋新径破滞销困局

(通讯员 成一涵、王怡洁)7月29日,贵州省绥阳县小关乡的层层梯田上,迎来了一群特殊的“探花者”。苏州大学“小红柚”实践团十余名师生跨越千里,深入黔北山区腹地,聚焦当地支柱产业——山银花,开展为期一天的深度专项调研。团队通过实地考察、深度访谈、田间观察三位一体的调研方式,系统梳理小关乡山银花产业在种植、加工、品牌、销售、政策扶持等全链条环节的发展现状与核心挑战,为助力乡村特色产业振兴注入高校智慧。

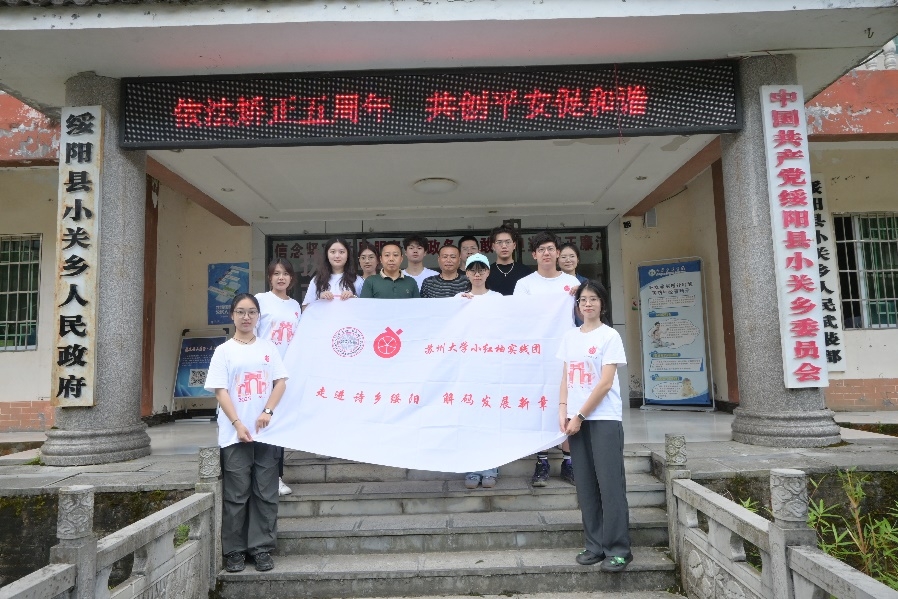

图为团队成员与小关乡政府工作人员合影。王思琪摄。

乡级谋篇:技术破局应对市场寒流

当日下午,实践团首站抵达小关乡政府。在金银花产业办(农服中心),负责人用一组数据勾勒出产业轮廓:全乡山银花种植面积稳定在1.2万亩,是名副其实的‘绿色银行’,直接关系数千农户生计。谈及今年困境,他神色凝重:“中药材市场整体下行,生花收购价断崖式下跌至每斤2-3元,花农收益面临严峻考验。”

面对冲击,乡政府打出“技术组合拳”。负责人重点介绍了正在推广的“山银花+大豆”套种模式:大豆根瘤菌固氮作用显著,每亩可明显减少化肥施用,土壤有机质明显提升,银花绿原酸含量同步提高。在加工端,全乡引入高温蒸汽杀青设备,新技术使花瓣色泽翠绿,形态饱满。

展示架上,一款精致铁罐引起团员注意——这正是小关乡的“王牌产品”朵花茶。“每斤出厂价约200元,是普通干花的数倍。”负责人坦言辉煌下的隐忧:“因市场话语权弱、缺乏品种认证,所以突破品种认证壁垒、建设精深加工体系,是产业升级的关键命题。”

图为访谈小关乡金银花产业办负责人现场。王思琪摄。

田间问诊:山地种植的生态密码

随后,实践团成员跟随当地农户徒步深入山银花种植基地,进行田间实地观察。七月花期虽已过去,但山银花种植基地里,植株依然苍翠,叶片油亮且厚实,足见土壤肥力充足。成员们躬身查看了山银花植株,重点观察了其叶片形态与适应坡地环境的生长密度,身临其境地体会了这片土地因地制宜发展山银花种植的独特环境。

图为团队成员在田间实地考察。王思琪摄。

村级实践:合作社突围与融合新篇

基地考察后,团队转赴小关村与村书记展开座谈。村书记展开一幅“产业地图”:“全村800多户中超500户种植山银花,大部分生花由本地十多家加工厂收购,成品主销成都、长沙药材市场。”面对价格波动,村里通过合作社引导农户精细化采摘,并全力打造“朵花”自有品牌以提升附加值。他还提及采摘季劳动力紧张时需外调人手,以及结合避暑季探索“金银花+民宿”文旅路径的初步设想,让游客带走的不只是产品,更是山野记忆。访谈尾声,书记拍拍团队成员的肩膀,笑着说道:“我们非常欢迎也非常感谢大学生们来‘三下乡’调研,运用你们的所学知识调查产业发展实际情况、提出切实可行建议,并且为山银花产业发展做宣传。”

图为访谈小关乡村书记现场。王思琪摄。

农户心声:泥土里的坚守与智慧

暮色渐浓,实践团围坐在一位经验丰富的种植户爷爷家门口。爷爷眼中闪着光,抚着山银花枝条分享了田间管理的难点,特别是蚜虫、白粉病等病虫害的防治挑战,以及乡里每年组织种植技术培训的情况。他特别提到高品质“朵花”的稀缺性与高价值,并指出面对低价潮,许多农户选择调整种植策略,如更精心管理提升“朵花”比例,或由年轻劳力外出务工补充收入,而高龄农户则继续留守种植。

图为访谈种植户爷爷现场。凌之摄。

此行通过多角度实地走访,实践团系统收集了小关乡山银花种植、加工、销售及政策扶持的一手资料,为后续研究奠定坚实基础,让深山银花绽放全国。这场跨越山海的“青春助农”行动,正为特色产业振兴注入可持续的智慧动能。

- 来源:苏州大学小红柚实践团

- 发布时间:2025-08-05 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 法治暖人心 青春正起航——淮北师范大学“法韵小喇叭”志愿者服务队

- 2025年7月18日,淮北师范大学“法韵小喇叭”志愿服务队作为“七彩假期”志愿服务团队之一,在濉溪县青少年宫开展的暑期公益活动圆满落

- 08-05 关注:0

- 学子访黔乡探银花产业,干群谋新径破滞销困局

- 08-05 关注:3

- 海碳循迹:荣成探访鱿鱼加工废弃物的蓝碳价值密码

- 08-05 关注:4

- 广西师范大学: 贯彻二十大精神,聚焦财富伦理,探寻中国式现代化

- 08-05 关注:4

- 广西师范大学林药双兴调研团|“公司+基地+合作社+农户”四联驱动:凤山县佳宏种苗

- 凤山县以习近平生态文明思想为指引,创新“核桃+中药”林下经济,打造“公司+基地+合作社+农户”闭环链,38万亩核桃林套种十大功劳1.5

- 08-05 关注:5