大学生新闻网,大学生新闻发布平台

探觅金陵红脉韵系,赓续百载文脉薪火——长安大学暑期社会实践活动纪实

探觅金陵红脉韵系,赓续百载文脉薪火——长安大学暑期社会实践活动纪实

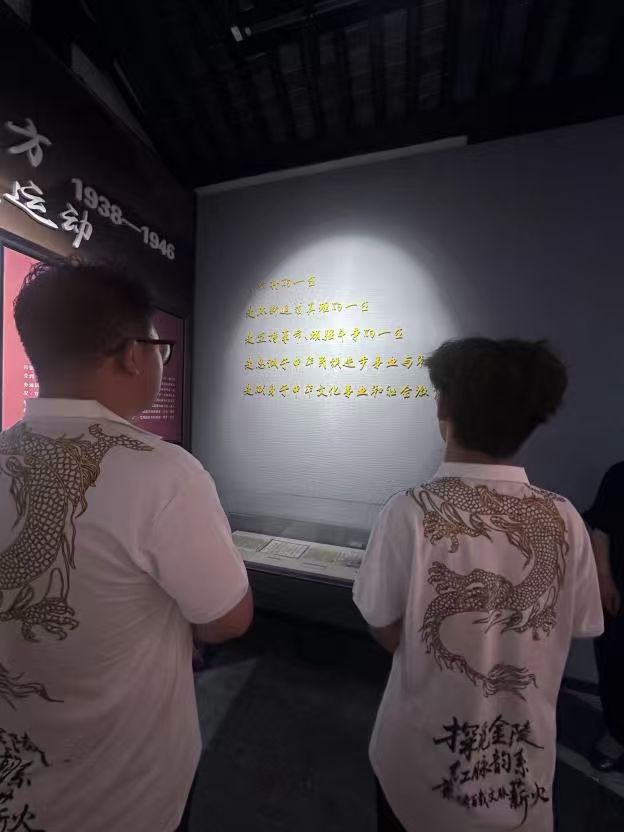

为深入感悟历史文脉与红色基因的传承力量,引导青年学子践行文化担当,长安大学“探觅金陵红脉韵系,赓续百载文脉薪火”暑期社会实践队在指导老师汤陈麟的带领下,走进南京、镇江多地文化场馆与历史街区,在非遗技艺、民俗记忆、科举文明、红色遗址中,完成了一场跨越千年的“红脉”与“文脉”对话。

1.筹备先行:厚植基础,凝聚实践合力

为确保实践活动扎实深入,团队前期开展了全面筹备,包括系统搜集南京、镇江地区的历史文献、红色史料与非遗档案,与多家博物馆建立联动;通过多轮研讨优化实践路线,将非遗传承、历史脉络、红色教育等主题有机融合;明确成员分工,强化安全保障与宣传策划,为活动有序推进筑牢根基。队员们怀揣对历史的敬畏与传承的热忱,期待在行走中触摸文化温度,在感悟中淬炼青年担当。

2. 实践履痕:在红脉与文脉交织中探寻根魂

(1)南京:非遗匠心与历史记忆的共生

云锦博物馆:千年织锦里的传承密码

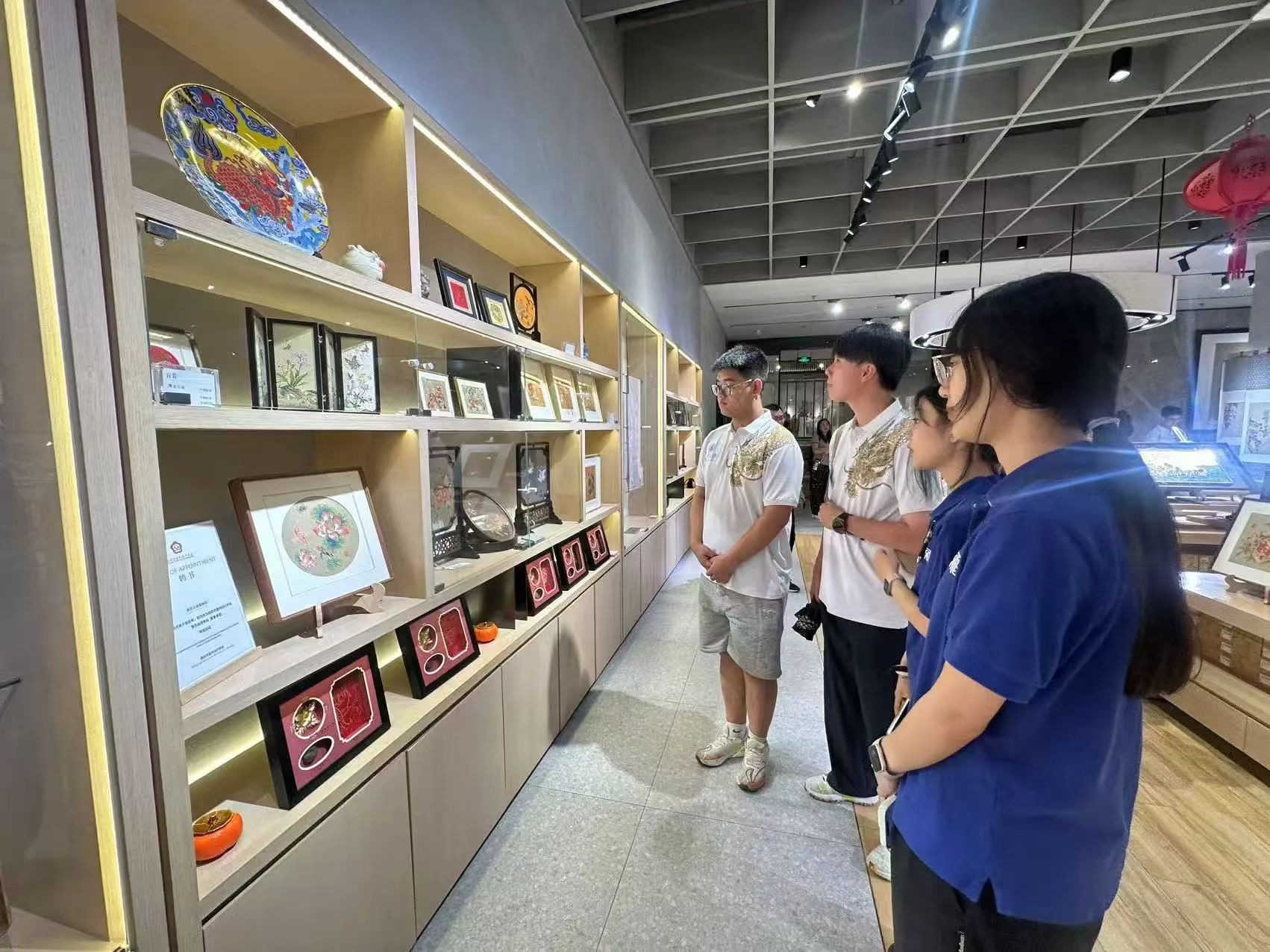

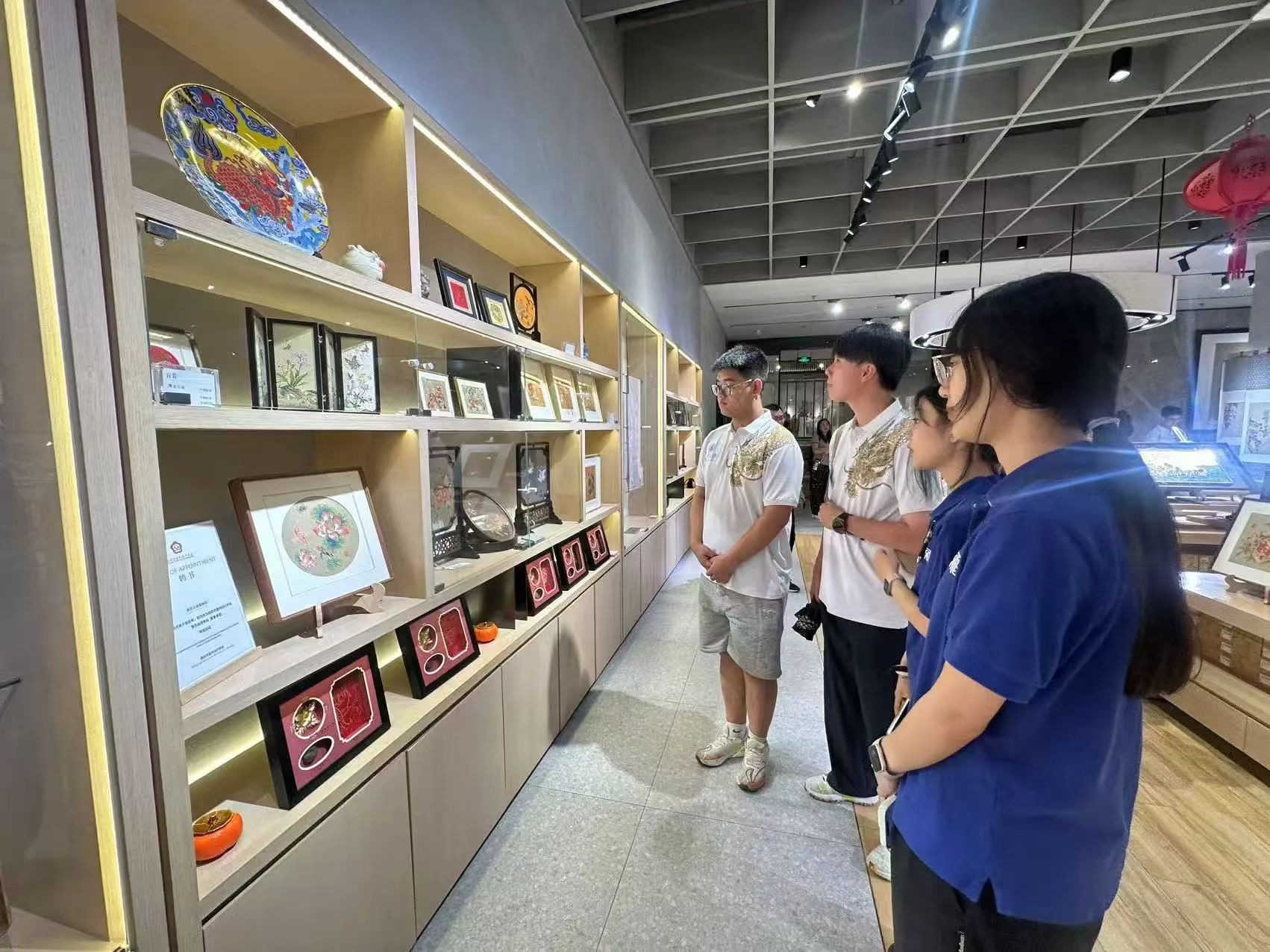

实践队首站走进南京云锦博物馆,开启非遗文化探寻。作为“锦中之冠”,南京云锦自东晋“锦署”设立便绵延千年,明清官办织造局的垄断更使其集历代织锦工艺之大成。在馆内,队员们惊叹于“寸锦寸金”的极致工艺:纯桑蚕丝为经,真金、纯银捻线为纬,需两名工匠在大花楼木织机上配合,每日仅能织就数寸。二层演示区,“通经断纬”“挖花妆彩”的“妆花”工艺现场呈现,拽花工拉花本、织手引彩纬的协作,让“逐花异色”的奇迹直观可感。镇馆之宝“明万历皇帝龙袍妆花纱袍料”复制品尤为震撼:17米长的锦缎上,17条金龙以真金、孔雀羽线织就,复刻了失传300多年的“纱地妆花织金”技艺,全球仅存两件。而一层文创区将云锦纹样融入现代服饰、家居的设计,更让队员们看到“古老技艺活在当下”的创新路径,让队员们明白传承不是守旧,而是让千年智慧与时代同行。

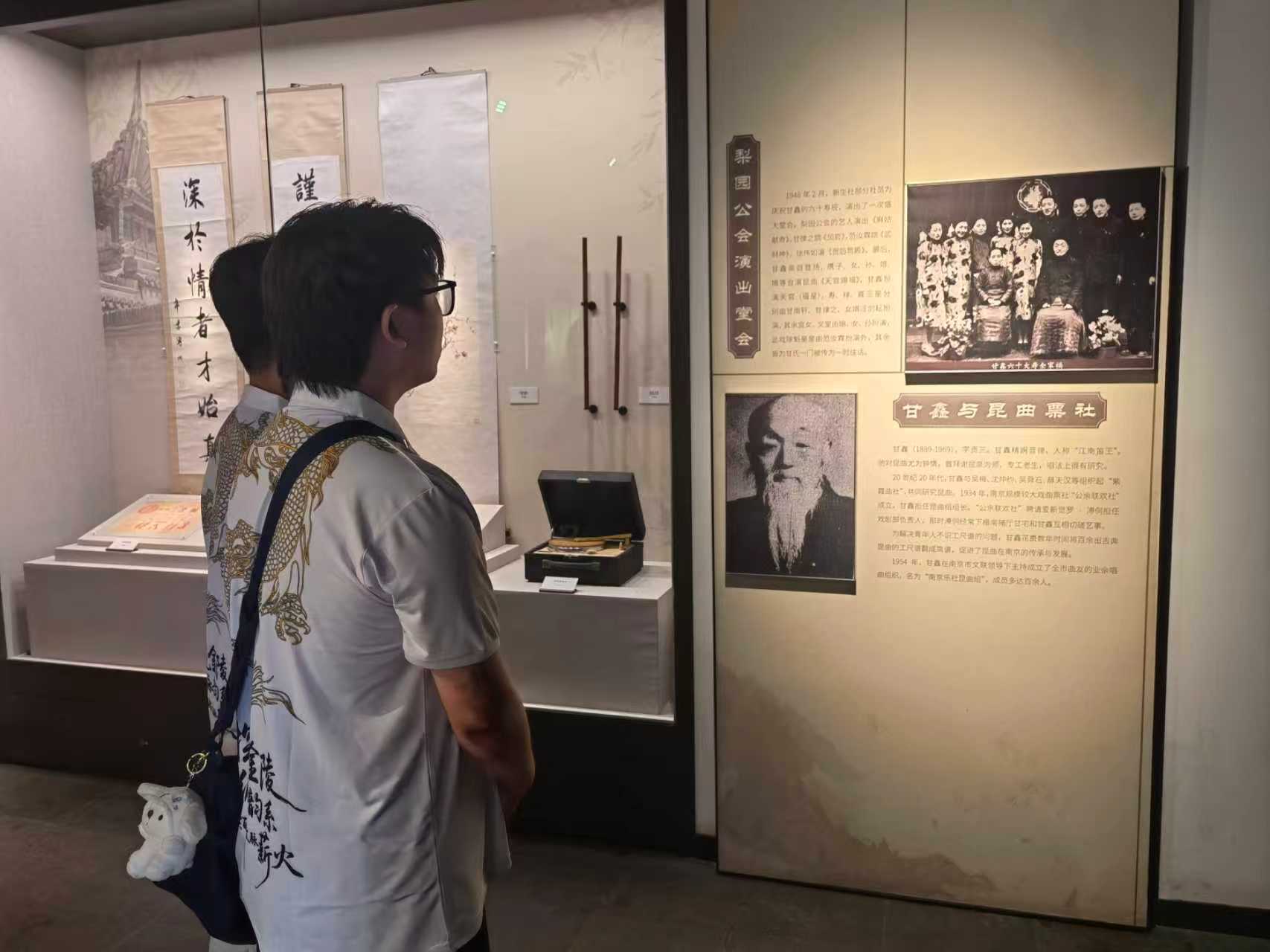

民俗博物馆与江南贡院:民俗肌理中的红色基因

南京民俗博物中,馆内“保家卫国”主题织布、革命时期生活器具等展品,串联起普通民众与革命力量同心同德的故事。那些绣着红星的鞋垫、刻着标语的农具,让队员们读懂“民俗不仅是生活印记,更是红色历史的见证”。午后的江南贡院,作为古代科举考场,既见证了“修身齐家治国平天下”的家国情怀,也记录了近代仁人志士从这里走出、投身救亡图存的历程。站在考棚间,队员们仿佛看见古人奋笔疾书的身影与革命先辈奔走呼号的足迹重叠,深刻体会到“文脉传承中,既有文化延续,更有精神接力”。

科举博物馆与记忆展览馆:从制度文明到城市韧性

实践队深入南京科举博物馆与记忆文化展览馆。科举博物馆地下层叠的“竹简式”建筑里,唐代准考证“告身”上的朱砂印章、宋代试卷“糊名”“誊录”字样、明代考生刻名墨锭,诉说着“十年磨一剑”的苦读故事。清代状元答卷“笔落惊风雨”的笔力,更让队员们领悟“勤学”二字的千年分量。南京记忆文化展览馆则以“城与人”为线索,六朝青瓷的冰裂纹、民国电车的锈迹、金陵大学校徽的斑驳,拼凑出城市的坚韧轨迹。从秦淮河画舫复原场景到南京大屠杀史料,队员们体会到“战争能摧毁房屋,却摧不毁对知识与希望的追求”。

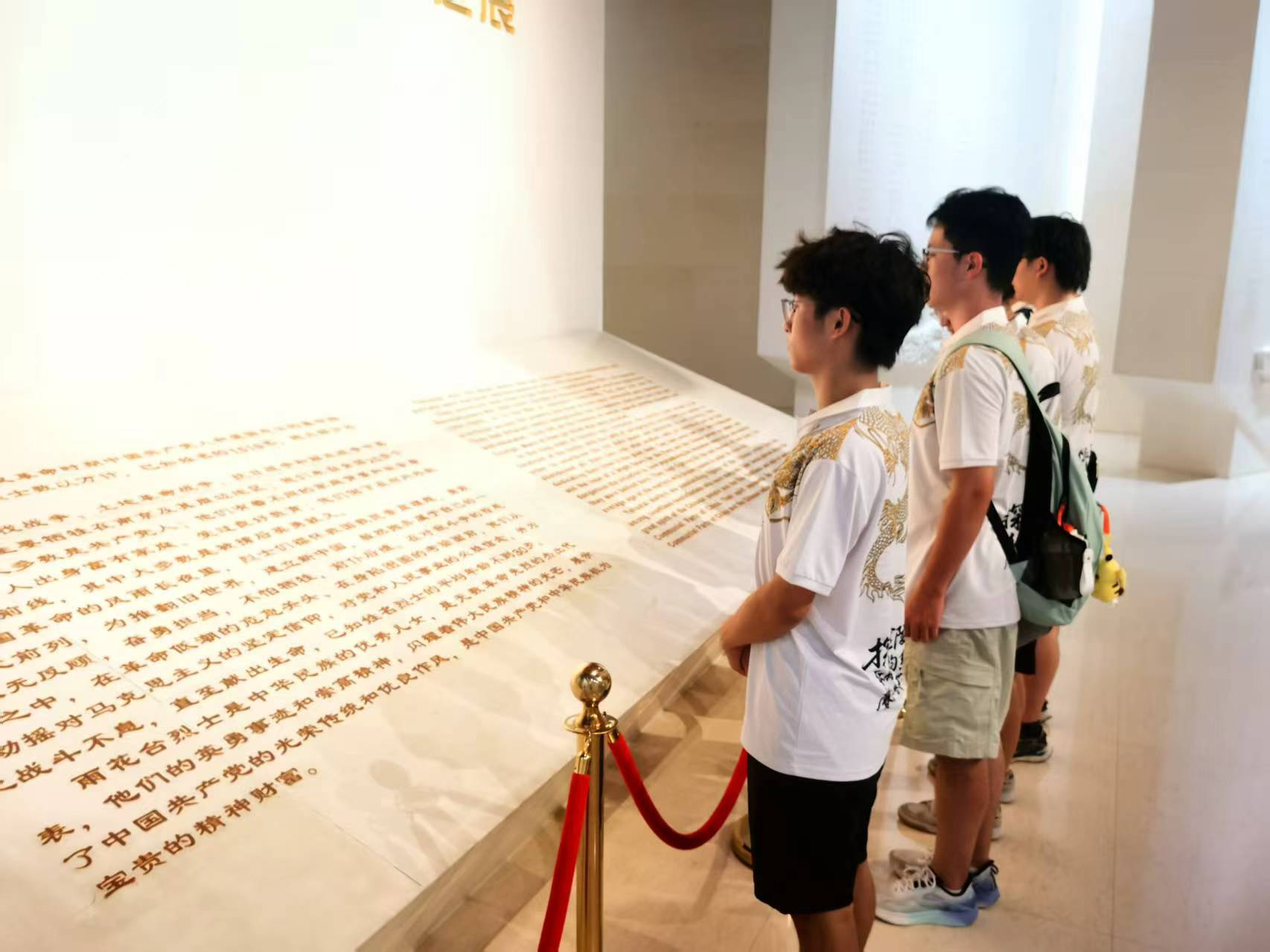

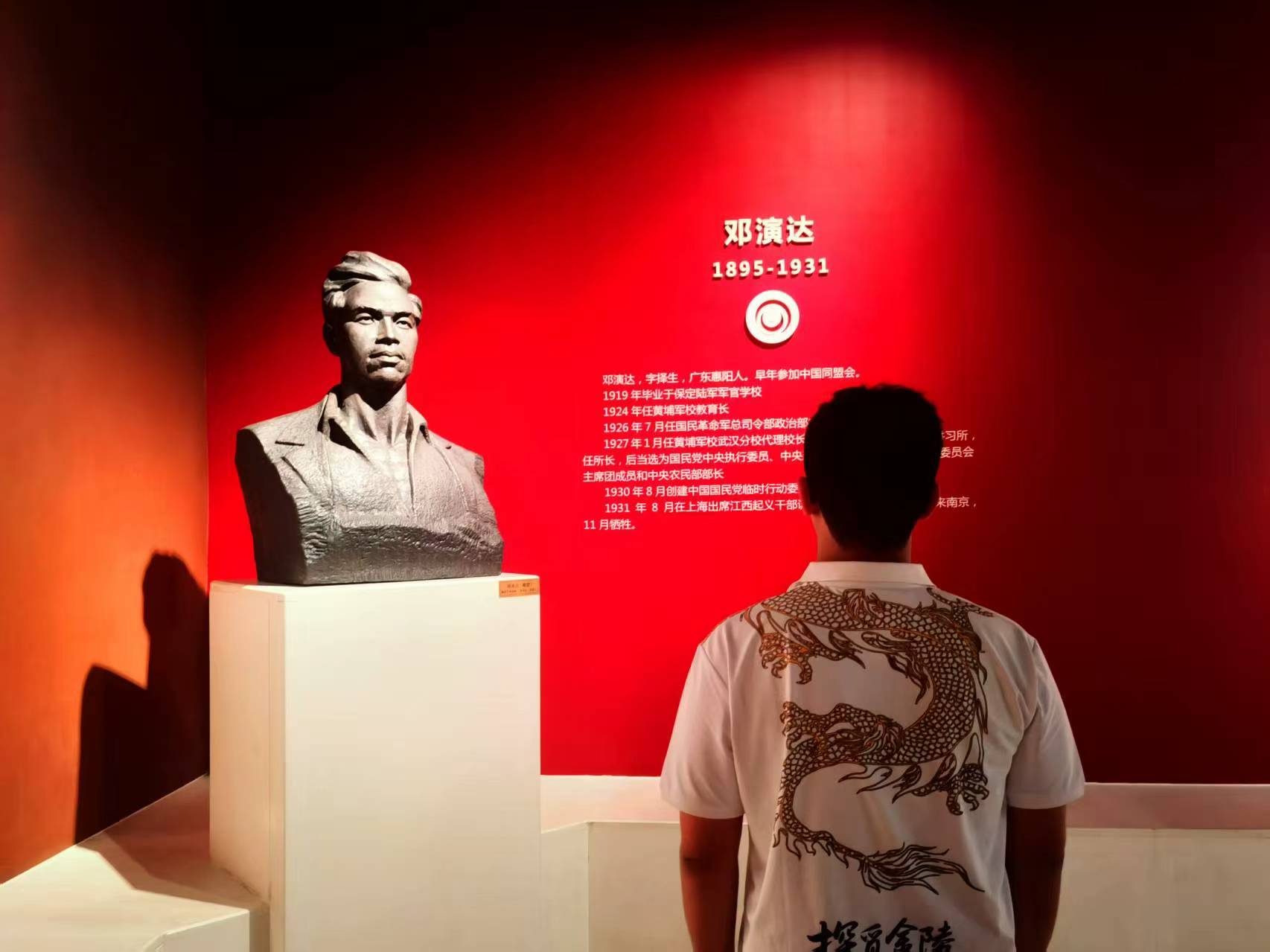

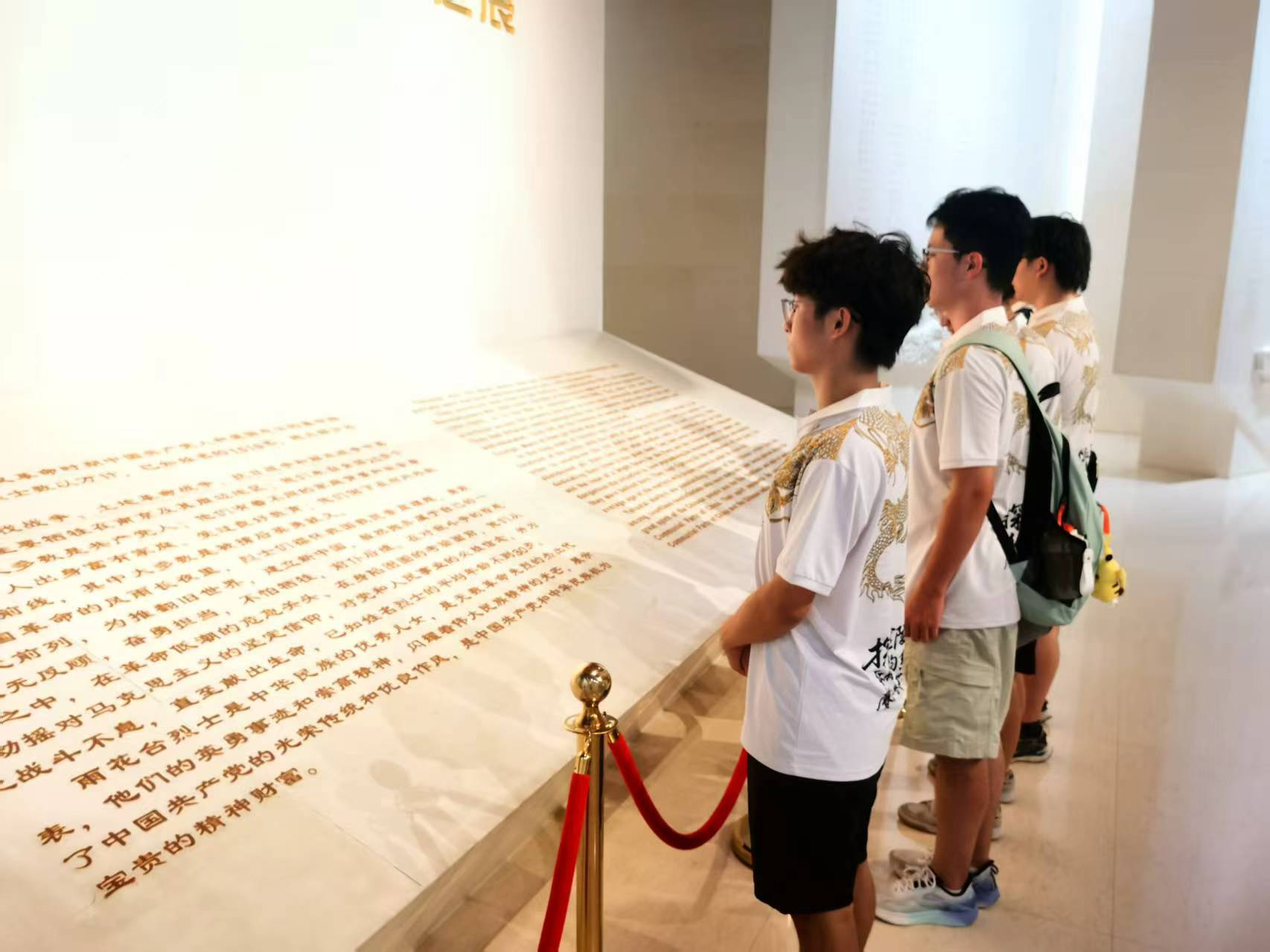

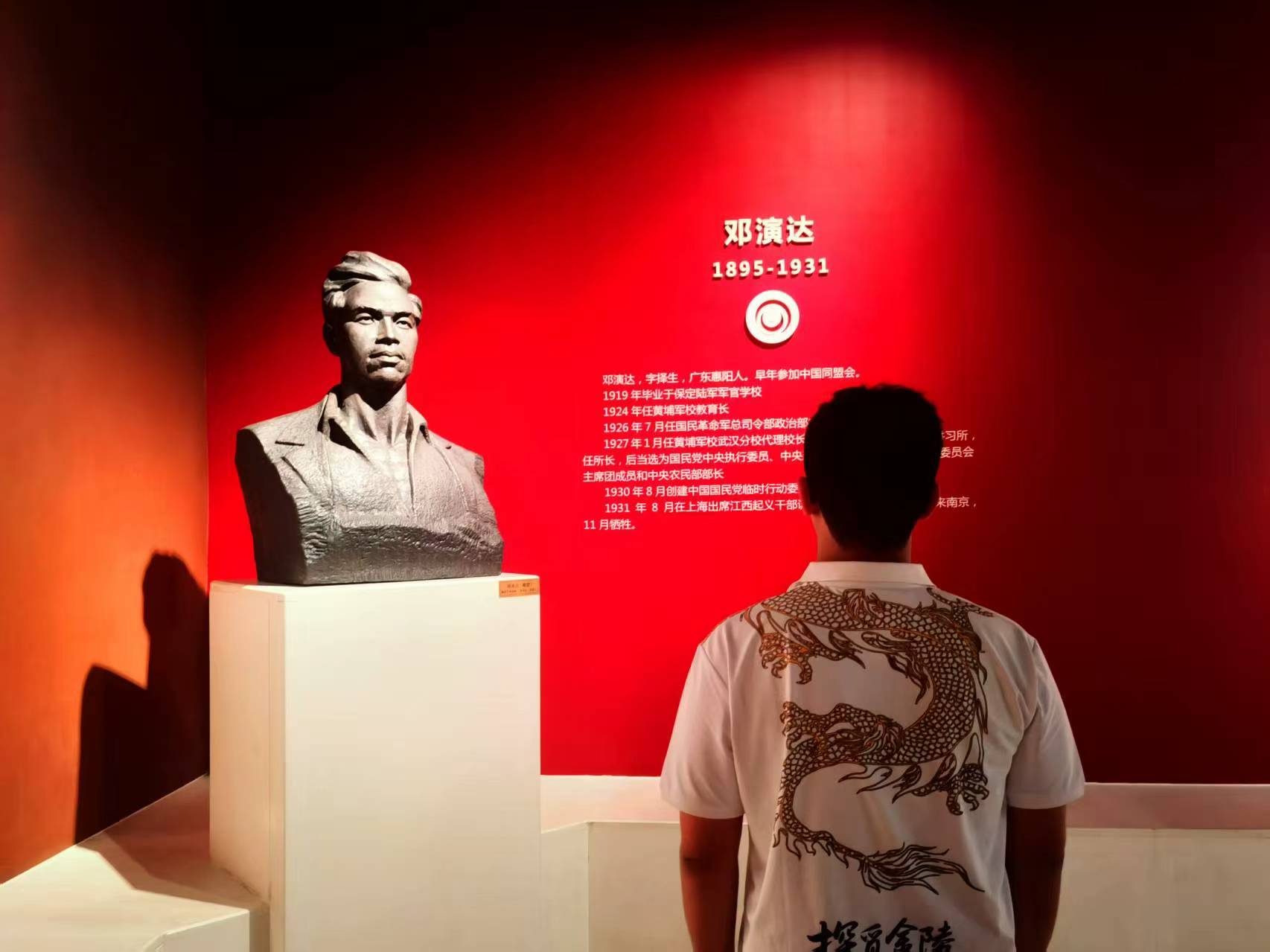

雨花台:信仰铸就的精神丰碑

雨花台烈士纪念馆中,大厅巨型浮雕与穹顶设计庄严肃穆,“信仰的力量”展览以四个历史时期为主线,1000余件烈士遗物、450余幅照片串联起179位英烈的故事。恽代英狱中《告青年书》手稿笔力刚劲,字里行间是对革命的忠诚;19岁烈士贺瑞麟的《死前日记》,23页纸记录着“就是死,也不能干孬种事”的钢铁意志;史砚芬血衣中取出的诀别信,“我的死是为着社会国家和人类”的誓言令人动容。在纪念碑前,队员们默哀致敬,深切体会到“雨花英烈用青春与热血,在红脉中注入了最炽热的信仰底色”。

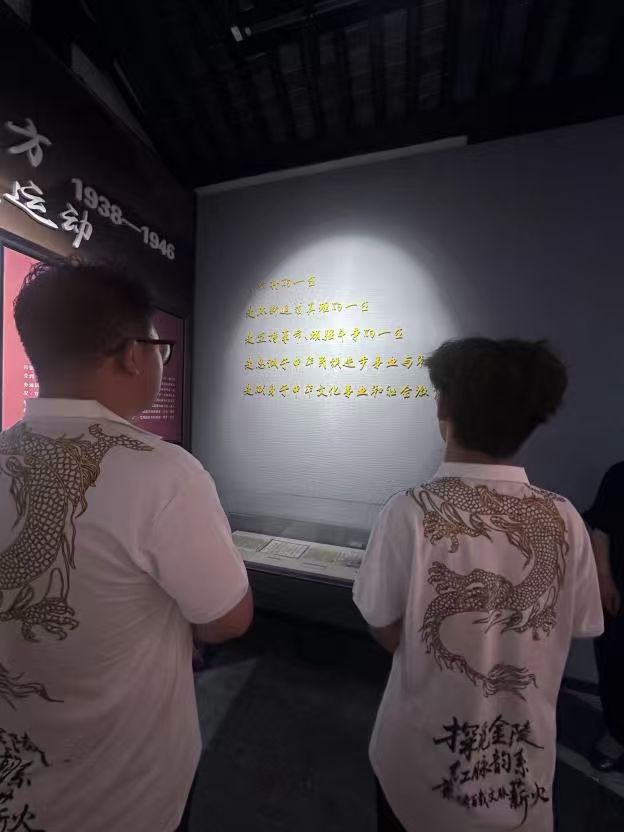

(2)镇江:江河涛声里的精神对话

团队沿长江东下赴镇江,在青铜、古渡与风骨中续写探寻。镇江市博物馆内,西周青铜凤纹尊的羽翅似欲振飞,唐代长沙窑执壶“君生我未生”的诗句道尽离愁。“江河交汇·漕运千年”数字沙盘上,长江与运河的帆影从隋唐滑向晚清,灯光闪烁间,一条水道,串起了家国、民生与诗酒江湖。”而“京口烽烟”单元中,南宋抗金铁炮与鸦片战争火炮并立,静默诉说“兵家必争”的悲壮。西津渡的青石板上,唐宋元明清的履痕层层叠压。“义渡局”旧址记载着1938年新四军夜渡长江的隐蔽故事,队员抚摸石壁:“每块石头都是历史的证人。”街巷中,锅盖面蒸汽、恒顺香醋酸香与非遗师傅“醋如人生,要经得起翻缸”的话语,让“工匠精神”与家国担当在此共鸣。李公朴故居的两层青砖小楼里,“我是一条江,我要流向大海”的手书条幅墨迹如新。《民主周刊》合订本、带血的衬衣,还原了1946年先生遇刺前“天快亮了吧”的追问。而院中的广玉兰沙沙作响,似在回应百年前的呐喊。

3. 实践回响:以青春之力,续文脉薪火

六天的实践中,队员们从云锦的经纬里看见匠心传承,从科举的笔墨中读懂奋斗精神,从江河的涛声里听见家国担当,从烈士的遗物中触摸信仰力量。大家深刻认识到,“红脉”与“文脉”从来不是割裂的历史片段,而是交织共生的精神谱系——传统文化是根,红色精神是魂,共同构筑起中华民族的精神家园。队员们将带着实践中的感悟回到校园,以青年之责守护文化根脉,以赤子之心传承红色基因,让千年文脉在新时代绽放更耀眼的光芒。

为深入感悟历史文脉与红色基因的传承力量,引导青年学子践行文化担当,长安大学“探觅金陵红脉韵系,赓续百载文脉薪火”暑期社会实践队在指导老师汤陈麟的带领下,走进南京、镇江多地文化场馆与历史街区,在非遗技艺、民俗记忆、科举文明、红色遗址中,完成了一场跨越千年的“红脉”与“文脉”对话。

1.筹备先行:厚植基础,凝聚实践合力

为确保实践活动扎实深入,团队前期开展了全面筹备,包括系统搜集南京、镇江地区的历史文献、红色史料与非遗档案,与多家博物馆建立联动;通过多轮研讨优化实践路线,将非遗传承、历史脉络、红色教育等主题有机融合;明确成员分工,强化安全保障与宣传策划,为活动有序推进筑牢根基。队员们怀揣对历史的敬畏与传承的热忱,期待在行走中触摸文化温度,在感悟中淬炼青年担当。

2. 实践履痕:在红脉与文脉交织中探寻根魂

(1)南京:非遗匠心与历史记忆的共生

云锦博物馆:千年织锦里的传承密码

实践队首站走进南京云锦博物馆,开启非遗文化探寻。作为“锦中之冠”,南京云锦自东晋“锦署”设立便绵延千年,明清官办织造局的垄断更使其集历代织锦工艺之大成。在馆内,队员们惊叹于“寸锦寸金”的极致工艺:纯桑蚕丝为经,真金、纯银捻线为纬,需两名工匠在大花楼木织机上配合,每日仅能织就数寸。二层演示区,“通经断纬”“挖花妆彩”的“妆花”工艺现场呈现,拽花工拉花本、织手引彩纬的协作,让“逐花异色”的奇迹直观可感。镇馆之宝“明万历皇帝龙袍妆花纱袍料”复制品尤为震撼:17米长的锦缎上,17条金龙以真金、孔雀羽线织就,复刻了失传300多年的“纱地妆花织金”技艺,全球仅存两件。而一层文创区将云锦纹样融入现代服饰、家居的设计,更让队员们看到“古老技艺活在当下”的创新路径,让队员们明白传承不是守旧,而是让千年智慧与时代同行。

民俗博物馆与江南贡院:民俗肌理中的红色基因

南京民俗博物中,馆内“保家卫国”主题织布、革命时期生活器具等展品,串联起普通民众与革命力量同心同德的故事。那些绣着红星的鞋垫、刻着标语的农具,让队员们读懂“民俗不仅是生活印记,更是红色历史的见证”。午后的江南贡院,作为古代科举考场,既见证了“修身齐家治国平天下”的家国情怀,也记录了近代仁人志士从这里走出、投身救亡图存的历程。站在考棚间,队员们仿佛看见古人奋笔疾书的身影与革命先辈奔走呼号的足迹重叠,深刻体会到“文脉传承中,既有文化延续,更有精神接力”。

科举博物馆与记忆展览馆:从制度文明到城市韧性

实践队深入南京科举博物馆与记忆文化展览馆。科举博物馆地下层叠的“竹简式”建筑里,唐代准考证“告身”上的朱砂印章、宋代试卷“糊名”“誊录”字样、明代考生刻名墨锭,诉说着“十年磨一剑”的苦读故事。清代状元答卷“笔落惊风雨”的笔力,更让队员们领悟“勤学”二字的千年分量。南京记忆文化展览馆则以“城与人”为线索,六朝青瓷的冰裂纹、民国电车的锈迹、金陵大学校徽的斑驳,拼凑出城市的坚韧轨迹。从秦淮河画舫复原场景到南京大屠杀史料,队员们体会到“战争能摧毁房屋,却摧不毁对知识与希望的追求”。

雨花台:信仰铸就的精神丰碑

雨花台烈士纪念馆中,大厅巨型浮雕与穹顶设计庄严肃穆,“信仰的力量”展览以四个历史时期为主线,1000余件烈士遗物、450余幅照片串联起179位英烈的故事。恽代英狱中《告青年书》手稿笔力刚劲,字里行间是对革命的忠诚;19岁烈士贺瑞麟的《死前日记》,23页纸记录着“就是死,也不能干孬种事”的钢铁意志;史砚芬血衣中取出的诀别信,“我的死是为着社会国家和人类”的誓言令人动容。在纪念碑前,队员们默哀致敬,深切体会到“雨花英烈用青春与热血,在红脉中注入了最炽热的信仰底色”。

(2)镇江:江河涛声里的精神对话

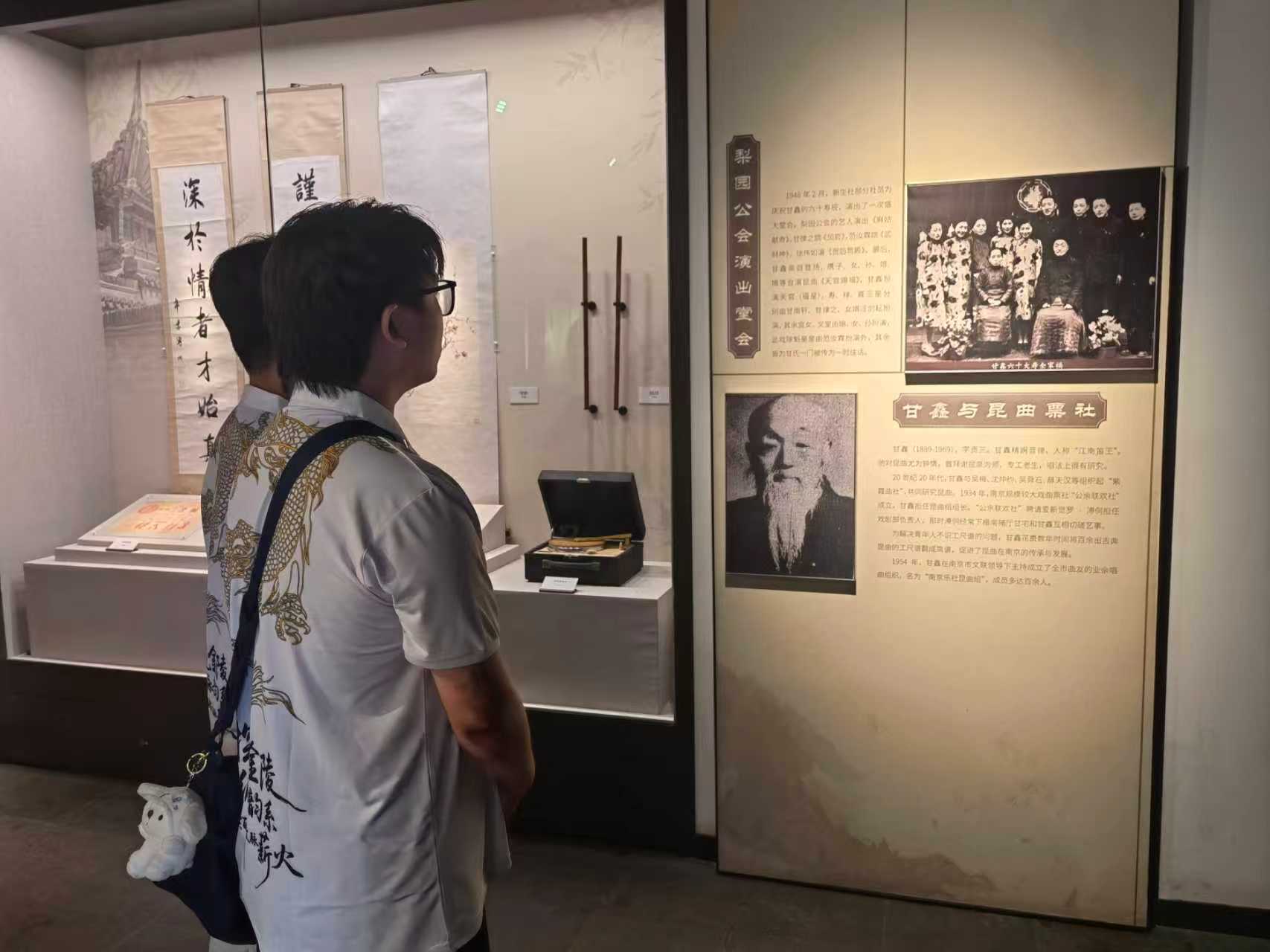

团队沿长江东下赴镇江,在青铜、古渡与风骨中续写探寻。镇江市博物馆内,西周青铜凤纹尊的羽翅似欲振飞,唐代长沙窑执壶“君生我未生”的诗句道尽离愁。“江河交汇·漕运千年”数字沙盘上,长江与运河的帆影从隋唐滑向晚清,灯光闪烁间,一条水道,串起了家国、民生与诗酒江湖。”而“京口烽烟”单元中,南宋抗金铁炮与鸦片战争火炮并立,静默诉说“兵家必争”的悲壮。西津渡的青石板上,唐宋元明清的履痕层层叠压。“义渡局”旧址记载着1938年新四军夜渡长江的隐蔽故事,队员抚摸石壁:“每块石头都是历史的证人。”街巷中,锅盖面蒸汽、恒顺香醋酸香与非遗师傅“醋如人生,要经得起翻缸”的话语,让“工匠精神”与家国担当在此共鸣。李公朴故居的两层青砖小楼里,“我是一条江,我要流向大海”的手书条幅墨迹如新。《民主周刊》合订本、带血的衬衣,还原了1946年先生遇刺前“天快亮了吧”的追问。而院中的广玉兰沙沙作响,似在回应百年前的呐喊。

3. 实践回响:以青春之力,续文脉薪火

六天的实践中,队员们从云锦的经纬里看见匠心传承,从科举的笔墨中读懂奋斗精神,从江河的涛声里听见家国担当,从烈士的遗物中触摸信仰力量。大家深刻认识到,“红脉”与“文脉”从来不是割裂的历史片段,而是交织共生的精神谱系——传统文化是根,红色精神是魂,共同构筑起中华民族的精神家园。队员们将带着实践中的感悟回到校园,以青年之责守护文化根脉,以赤子之心传承红色基因,让千年文脉在新时代绽放更耀眼的光芒。

- 来源:吉斐旭

- 发布时间:2025-08-22 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

社会实践活动推荐

- 黄土智垒实验室攻坚生态治理新技术

- 08-22 关注:0

- 红色传承的夏日足迹

- 青春实践队首创“分散调研-云端协同”,走访5省市7处红址,收47份史料、拍300组影像,建基地育讲解员,以青春之力传红色薪火,践知行使

- 08-22 关注:0

- 探觅金陵红脉韵系,赓续百载文脉薪火——长安大学暑期社会实践活动纪实

- 08-22 关注:0

- 聚焦上海景区“游烟”现象,华东政法大学生揭示现实治理困境

- 华东政法大学学生团队在2025年暑期针对上海市多个热门景区的“游烟”现象开展专项调研,发现尽管上海已推出多项控烟政策,但迪士尼、辰

- 08-22 关注:2

- 西安建筑科技大学机电工程学院赴陕西宝鸡千阳县“农机筑梦”扶贫产业调研暑期社会实践

- 7月24日至7月30日,我校“农机筑梦”扶贫产业调研暑期社会实践团赴陕西宝鸡市千阳县对当地乡村振兴的相关产业及所取得成果进行调研,积

- 08-22 关注:9

社会实践活动热点