大学生新闻网,大学生新闻发布平台

寻迹白山黑水畔,赓续松花江上情 ——哈工大学子松花江畔寻访抗战精神印记

寻迹白山黑水畔,赓续松花江上情

——哈工大学子松花江畔寻访抗战精神印记

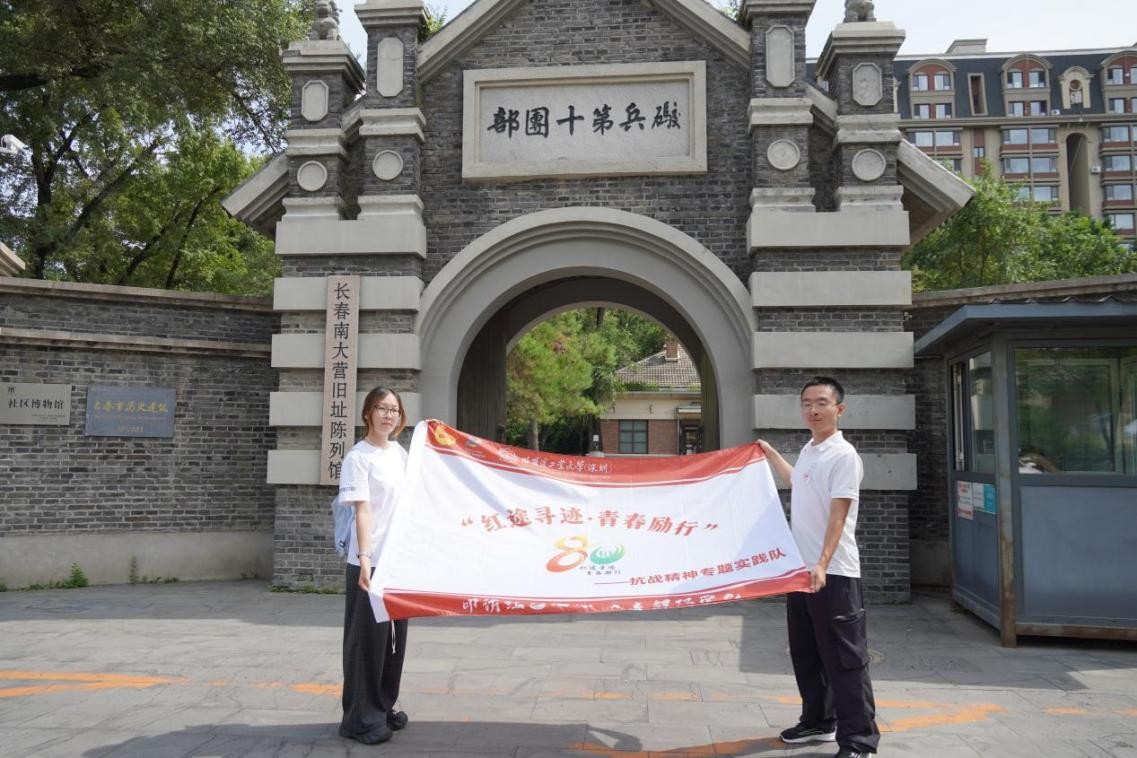

【哈工大(深圳)智能学部宣】(图文/刘雨璇、郑麒)“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱......”这首诞生于抗战烽火中的《松花江上》,承载着无数中华儿女对故土的热爱与对侵略的痛恨。沿着这首歌所描绘的土地与历史脉络,2024年7月23日至8月1日,哈尔滨工业大学(深圳)智能学部“红途寻迹,青春励行”实践团踏上东北大地,奔赴长春、沈阳两市,追寻着歌声的回响,走访抗战遗址、聆听历史故事、感悟精神力量,在历史与现实的交汇中汲取前行的动力。

1. 追溯历史脉络,铭记民族苦难

7月23日,实践团首站走进东北沦陷史陈列馆,全面了解日本侵略东北的过程与东北军民艰苦卓绝十四年的抗争历程。耳畔仿佛再次响起《松花江上》中那句“我的家在东北松花江上”,昔日的青山碧水曾被战火染红,满山遍野的大豆高粱也曾笼罩在硝烟与苦难之中。成员们在震撼中深刻认识到“落后就要挨打”的历史教训,进一步增强了忧患意识与历史责任感。

2. 缅怀革命先烈,传承抗战精神

7月24日,实践团来到长春革命烈士陵园,向长眠于此的抗战英烈敬献哀思。微风拂过松柏,仿佛与歌声交织在一起,传递着英烈不灭的信念。随后,实践团参观吉林省博物院“东北抗联军旅文化专题展”,展览通过革命文物与史实叙述相结合,生动诠释了“坚持到底、永不屈服”的抗联精神。

3. 触摸正义回声,共筑和平愿景

8月1日,实践团前往沈阳市开展实地调研。首先,实践团来到中国沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆。该馆记录了1946年中国政府依法审判日本战犯的全过程。馆内陈列着大量图片、庭审档案与实物,成员们在法槌回响中,仿佛听到《松花江上》里那份“决不忘仇”的呐喊化为正义的审判,警醒世人铭记历史、守护和平。

4. 回望烽火往昔,砥砺前行步伐

“《松花江上》里的歌声,曾是战火中无数人心底的呐喊与乡愁。今天,当我们站在松花江流域的土地上,感受着先辈流血牺牲换来的安宁,更加明白了肩上责任的分量。”一位成员感慨道,“走进南大营旧址,我仿佛能听到枪声与呐喊;站在审判法庭,我仿佛听见正义的回响。和平不是天上掉下来的,我们必须将历史告诉更多人,让悲剧不再重演。”抗战精神是中华民族永不磨灭的精神财富,作为新时代青年,我们要将这份精神内化于心、外化于行,让抗战精神在青年学子中生根发芽、薪火相传,用实际行动去守护和平、传递信念。

从抗战歌声中汲取精神伟力,于实践征程中追寻先辈足迹,“红途寻迹·青春励行”实践团,步履不停……

- 来源:哈尔滨工业大学(深圳)智能学部红途实践队

- 发布时间:2025-08-24 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

社会实践活动推荐

- 红色血液今代传,薪火相传不灭魂

- 08-24 关注:0

- 心向暖阳,情暖童心——心晴使者实践团队暑期心理健康关爱活动纪实

- 为积极响应总书记对青少年成长的殷切关怀,助力青少年儿童心理健康成长,心晴使者实践团队满怀热忱,暑假期间开展“心向暖阳,情暖童心

- 08-24 关注:20

- 走进国家图书馆,探秘“自习战场”背后的功能之变——首经贸学子暑期实践记录

- 首经贸学子暑期实践:探秘国图功能之变

盛夏,首都经济贸易大学“图书馆功能变调团队”6名学生,在国家图书馆开展暑期实践。他们通 - 08-24 关注:0

- 山东大学护理与康复学院南丁格尔志愿服务队|趣味历史课走进校园

- 08-24 关注:0

- 烟台大学编译未来夏令营次日:在课堂里收藏夏天的成长

- 08-24 关注:0

社会实践活动热点