大学生新闻网,大学生新闻发布平台

青春力量传承红色基因 ——北京林业大学“丹忱承沂·绿韵兴蒙”社会实践团的精神之旅

近日,北京林业大学“丹忱承沂·绿韵兴蒙”社会实践团踏上沂蒙大地,在红色文化的浸润中完成了一场特殊的精神修行。从沂蒙山小调纪念馆的旋律溯源,到天蒙山的互动宣传,再到大青山突围纪念馆的英烈追思,实践团成员不仅触摸到历史的温度,更在与红色精神的对话中完成了自我成长。

红色旋律里的精神密码

“人人都说沂蒙山好,沂蒙山上好风光……”在沂蒙山小调纪念馆,当传唱人用地道方言唱响经典旋律时,实践团成员张同学忽然红了眼眶。“以前只觉得这是首好听的民歌,今天才懂每句歌词里都藏着故事。”

讲解员的细致讲述,为成员们揭开了这首民歌的前世今生:1940年为反“扫荡”斗争而生,从最初的宣传工具到如今的文化符号,歌词里“军民鱼水一家人”的表述,正是沂蒙人民无私奉献精神的生动注脚。现场聆听的传唱表演,更让成员们直观感受到音乐的感染力——高亢处如群山巍峨,婉转处似溪水潺潺,将沂蒙山水与军民深情交融成可听可感的艺术。

“红色旋律不能只停留在纪念馆里。”传唱人分享的基层传唱经历,让成员们深受触动。张同学在实践日记中写道:“原来传承不是简单的复制,而是要像传唱人那样,带着感情走进生活,让年轻人真正听懂其中的精神密码。

离开纪念馆,实践团在天蒙山开展的宣传活动,成了检验学习成果的“实践场”。成员们分工设计的问卷调研、快问快答和祝福征集,让红色文化以更轻盈的姿态融入游客生活。

“阿姨,您知道沂蒙精神的核心是什么吗?”“同学,要不要写句祝福给祖国?”面对不同年龄层的参与者,成员们逐渐褪去起初的羞涩,用真诚沟通架起理解的桥梁。当看到小朋友在明信片上画下五角星,老人写下“勿忘先烈”的寄语时,负责活动统筹的张同学感慨:“原来红色文化一直活在大家心里,我们只是做了唤醒的工作。”

这场互动让成员们深刻体会到:年轻一代的传承责任,不仅是记住历史,更要学会用同龄人能接受的方式,让红色基因在当代生活中找到新的生长点。

图为来自香港的学生团队

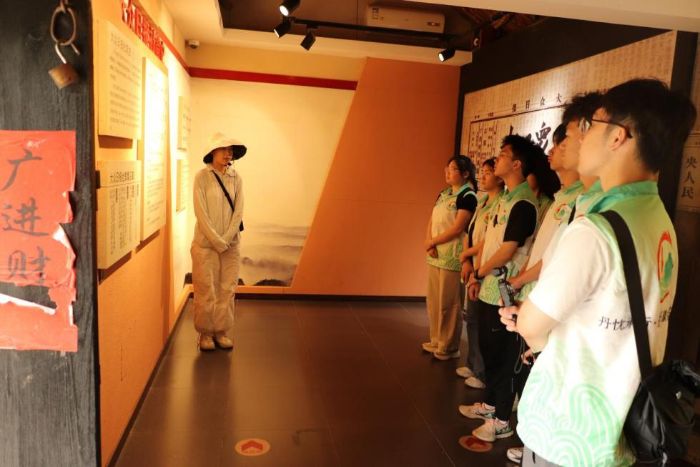

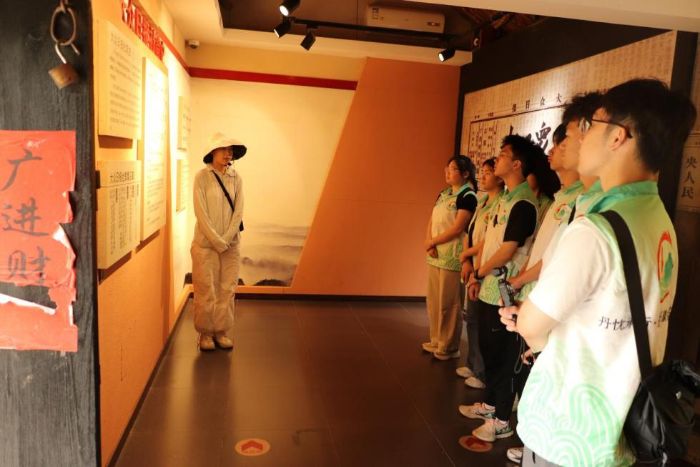

图为实践团宣讲活动

图为大青山突围纪念馆馆内

红色旋律里的精神密码

“人人都说沂蒙山好,沂蒙山上好风光……”在沂蒙山小调纪念馆,当传唱人用地道方言唱响经典旋律时,实践团成员张同学忽然红了眼眶。“以前只觉得这是首好听的民歌,今天才懂每句歌词里都藏着故事。”

讲解员的细致讲述,为成员们揭开了这首民歌的前世今生:1940年为反“扫荡”斗争而生,从最初的宣传工具到如今的文化符号,歌词里“军民鱼水一家人”的表述,正是沂蒙人民无私奉献精神的生动注脚。现场聆听的传唱表演,更让成员们直观感受到音乐的感染力——高亢处如群山巍峨,婉转处似溪水潺潺,将沂蒙山水与军民深情交融成可听可感的艺术。

“红色旋律不能只停留在纪念馆里。”传唱人分享的基层传唱经历,让成员们深受触动。张同学在实践日记中写道:“原来传承不是简单的复制,而是要像传唱人那样,带着感情走进生活,让年轻人真正听懂其中的精神密码。

图为讲解员为大家讲解沂蒙山小调的前世今生

图为与沂蒙山小调传唱人宋守莲老师对话

青春视角下的文化传播离开纪念馆,实践团在天蒙山开展的宣传活动,成了检验学习成果的“实践场”。成员们分工设计的问卷调研、快问快答和祝福征集,让红色文化以更轻盈的姿态融入游客生活。

“阿姨,您知道沂蒙精神的核心是什么吗?”“同学,要不要写句祝福给祖国?”面对不同年龄层的参与者,成员们逐渐褪去起初的羞涩,用真诚沟通架起理解的桥梁。当看到小朋友在明信片上画下五角星,老人写下“勿忘先烈”的寄语时,负责活动统筹的张同学感慨:“原来红色文化一直活在大家心里,我们只是做了唤醒的工作。”

这场互动让成员们深刻体会到:年轻一代的传承责任,不仅是记住历史,更要学会用同龄人能接受的方式,让红色基因在当代生活中找到新的生长点。

图为来自香港的学生团队

图为实践团宣讲活动

英烈故事中的信仰之光

大青山突围纪念馆的参观,给实践团带来了最沉重也最深刻的精神冲击。1941年那场悲壮的突围战中,19岁的司号长齐德肠穿腹裂仍吹响冲锋号,22岁的程克弹尽后与日军肉搏,26岁的邱则民砸毁机枪跳崖殉国……一张张年轻的面庞,一段段壮烈的事迹,让成员们久久沉默。

“他们和我们年龄相仿,却在民族危亡时选择了挺身而出。”李同学在英烈墙前驻足良久,“以前总说‘爱国’,今天才明白,在生死抉择前坚守信仰,才是最动人的爱国。”

馆内记载的革命夫妻故事更让人动容:陈明与辛锐夫妇并肩赴死,国际友人汉斯·希伯与妻子永别战场,他们用“家国大义重于儿女情长”的抉择,诠释了信仰的重量。而当地群众冒死掩护200余名伤员的事迹,则让成员们对“军民鱼水情”有了具象认知——原来胜利从不是孤军奋战,而是无数人用血肉之躯共同筑起的长城。

“他们和我们年龄相仿,却在民族危亡时选择了挺身而出。”李同学在英烈墙前驻足良久,“以前总说‘爱国’,今天才明白,在生死抉择前坚守信仰,才是最动人的爱国。”

馆内记载的革命夫妻故事更让人动容:陈明与辛锐夫妇并肩赴死,国际友人汉斯·希伯与妻子永别战场,他们用“家国大义重于儿女情长”的抉择,诠释了信仰的重量。而当地群众冒死掩护200余名伤员的事迹,则让成员们对“军民鱼水情”有了具象认知——原来胜利从不是孤军奋战,而是无数人用血肉之躯共同筑起的长城。

图为大青山突围纪念馆馆内

实践团队长在总结时说:“这场实践最珍贵的,是看到同学们从‘旁观者’变成‘参与者’。当他们主动思考如何传承、勇敢走向人群宣传、真诚为英烈落泪时,红色精神已经真正走进了心里。”

图为实践团合照

归来途中,成员们自发唱起《沂蒙山小调》,歌声或许不够专业,却多了份特殊的厚重。这场红色之旅,不仅让年轻一代读懂了历史,更让他们明白:所谓传承,就是带着先辈的精神,在新时代继续书写属于青年的担当。

- 来源:北京林业大学水土保持学院“丹忱承沂·绿韵兴蒙”社会实践团

- 发布时间:2025-08-24 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

社会实践活动推荐

- 暖心互动绘就基层健康调研生动图景

- 湖北医药学院全科医学院医者筑梦实践队宣恩调研:暖心互动绘就基层健康调研生动图景

- 08-24 关注:0

- 溯源本草魅力,传承中医药魂

- 为弘扬底蕴深厚的本草文化,推动中医药传承与创新,河北化工医药职业技术学院药学与健康管理系“启·承”小分队怀揣着对中医药文化的敬

- 08-24 关注:0

- 青春力量传承红色基因 ——北京林业大学“丹忱承沂·绿韵兴蒙”社会实践团的精神之旅

- 08-24 关注:0

- 红色血液今代传,薪火相传不灭魂

- 08-24 关注:1

- 心向暖阳,情暖童心——心晴使者实践团队暑期心理健康关爱活动纪实

- 为积极响应总书记对青少年成长的殷切关怀,助力青少年儿童心理健康成长,心晴使者实践团队满怀热忱,暑假期间开展“心向暖阳,情暖童心

- 08-24 关注:23

社会实践活动热点