大学生新闻网,大学生新闻发布平台

南京审计大学“稳域数析”社会实践团队:深挖网络舆情之因 争做网络安全卫士

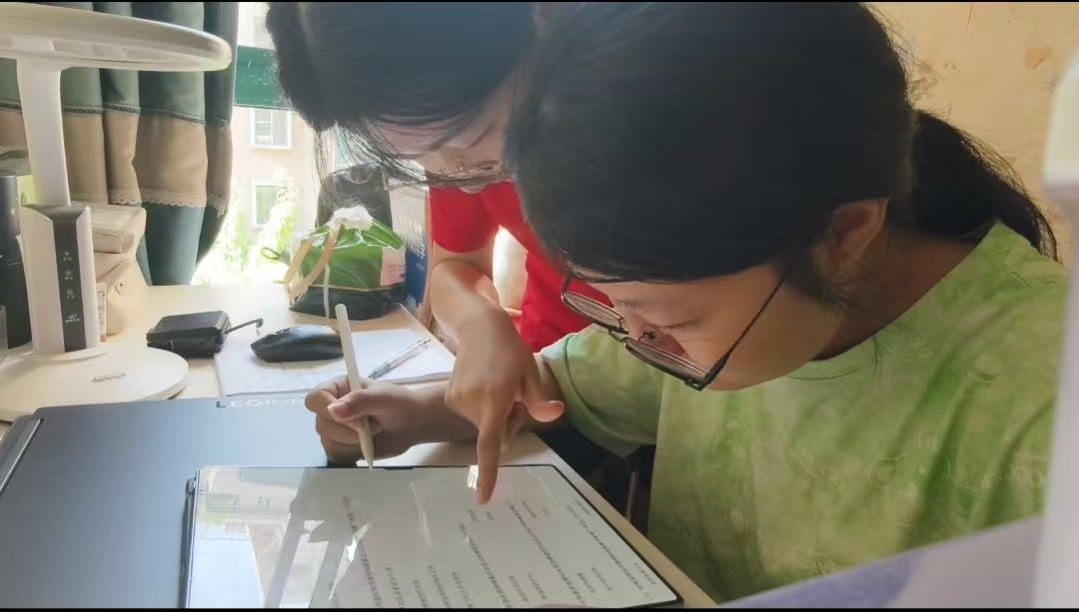

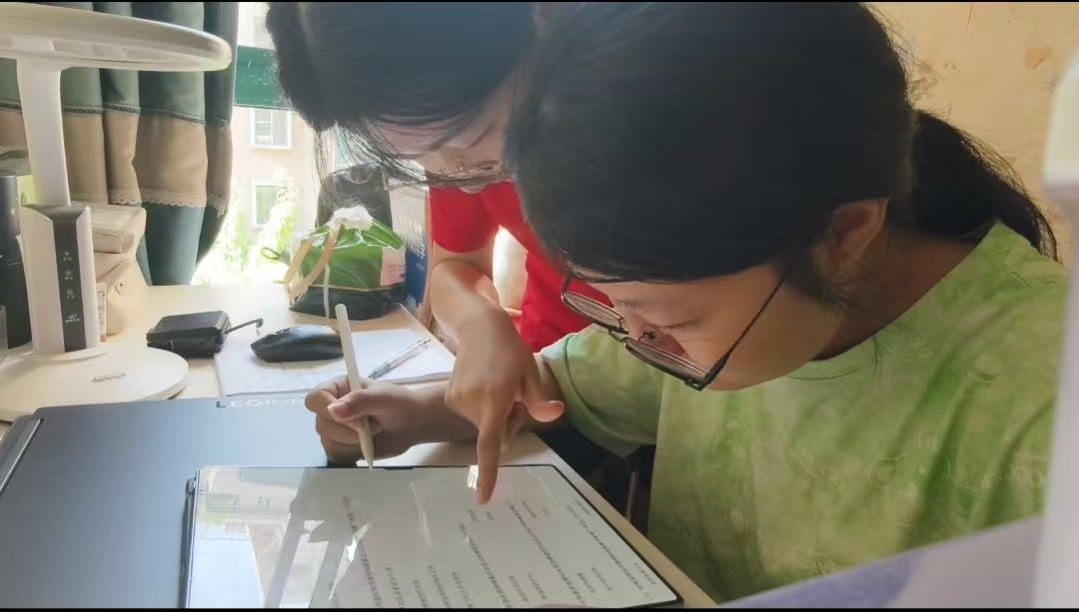

8月3日至15日,南京审计大学统计与数据科学学院“稳域数析”社会实践团队以“网络舆情引发的影响社会稳定公众事件”为核心主题,在苏州、无锡、湖州、焦作四地随机选取28个居民小区,以线上线下结合的方式开展专项问卷调研。本次调研依托问卷星平台,设计标准化问卷,累计发放问卷320份,回收有效问卷256份,结合30余次居民深度访谈,系统剖析网络舆情在小区场景中的传播规律、居民行为倾向及对社会稳定的实际影响,为舆情风险防范提供数据支撑与实践参考。

调研团队围绕“居民网络信息接触习惯”“舆情认知与判断标准”“对社会秩序的影响感知”等多个维度设计问卷,样本覆盖18-78岁不同年龄段、各类职业群体等,确保数据的广泛性与代表性。统计结果显示,四地小区居民日均使用网络时长超4.2小时,其中93.5%的受访者表示曾通过业主群、短视频平台、本地论坛等渠道,接触过与小区或周边区域相关的争议性舆情信息,内容集中于三大领域:民生保障类(如周边物价波动、社区医疗资源)占比59.1%,公共安全类(如消防安全隐患、环境问题)占比26.8%,权益纠纷类(如消费维权、邻里矛盾升级)占比14.1%,与前期预判的舆情高发领域高度吻合。

从舆情对居民行为及社会稳定的实际影响来看,调研数据呈现三大关键特征。其一,信息信任失衡加剧舆情扩散:仅27.8%的受访者会优先采信政府部门、权威媒体发布的官方信息,53.6%的人表示“会参考网友评论和身边人反馈再判断”,18.6%的人承认“看到负面舆情时,未核实真实性就转发至业主群或社交账号”。其二,群体情绪易转化为线下行动:当被问及“若舆情涉及自身或小区共同利益,是否会参与相关行动”时,16.7%表示“若有线下维权倡议,可能会参与”,其中25-55岁群体参与意愿最高,比例达23.4%。其三,舆情处置滞后放大稳定隐患:调研显示,71.3%的受访者表示曾遇到小区相关舆情“发布后超24小时无官方回应”的情况,其中46.8%的人会因“信息不透明”产生焦虑或不满,部分人甚至采取非理性方式表达诉求。焦作某小区曾因“周边河道污染”舆情长期未获明确答复,有居民自发组织堵塞河道附近道路,造成早晚高峰交通拥堵,影响公共出行秩序。

值得关注的是,四地调研数据存在显著地域差异。苏州、无锡等长三角城市受访者对网络信息的辨别能力自评得分(满分5分)平均为3.4分,高于湖州(3.1分)、焦作(2.6分);而焦作、湖州小区居民中,因“民生类舆情”产生担忧并愿意参与集体行动的比例,分别达63.5%、58.2%,显著高于苏州(41.8%)、无锡(43.7%),这种差异与各地居民生活关注重点、信息获取渠道偏好及区域治理特点密切相关。

基于调研结果,团队提出三项舆情风险防范建议。一是建立权威信息“快响”机制:明确“2小时初步回应、24小时详细通报”流程,通过政务平台、社区公告等渠道同步推送,压缩不实信息传播空间。二是开展分众化舆情素养普及:通过短视频、漫画手册等通俗形式,向居民普及“谣言识别技巧”“理性表达诉求的法律边界”,尤其针对中老年群体强化线下宣讲,降低非理性行为概率。三是完善舆情风险预警网络:依托大数据监测生活平台动态,对苗头性舆情及时预警,联合公安、网信等部门提前介入引导,避免舆情升级为影响社会稳定的公众事件。

此次调研通过标准化问卷获取一手数据,精准勾勒出网络舆情影响基层社会稳定的具体路径。下一步,调研团队将结合四地地域差异深化分析,形成差异化的舆情应对指南,为维护公共秩序、保障社会稳定提供切实可行的实践参考。

调研团队围绕“居民网络信息接触习惯”“舆情认知与判断标准”“对社会秩序的影响感知”等多个维度设计问卷,样本覆盖18-78岁不同年龄段、各类职业群体等,确保数据的广泛性与代表性。统计结果显示,四地小区居民日均使用网络时长超4.2小时,其中93.5%的受访者表示曾通过业主群、短视频平台、本地论坛等渠道,接触过与小区或周边区域相关的争议性舆情信息,内容集中于三大领域:民生保障类(如周边物价波动、社区医疗资源)占比59.1%,公共安全类(如消防安全隐患、环境问题)占比26.8%,权益纠纷类(如消费维权、邻里矛盾升级)占比14.1%,与前期预判的舆情高发领域高度吻合。

从舆情对居民行为及社会稳定的实际影响来看,调研数据呈现三大关键特征。其一,信息信任失衡加剧舆情扩散:仅27.8%的受访者会优先采信政府部门、权威媒体发布的官方信息,53.6%的人表示“会参考网友评论和身边人反馈再判断”,18.6%的人承认“看到负面舆情时,未核实真实性就转发至业主群或社交账号”。其二,群体情绪易转化为线下行动:当被问及“若舆情涉及自身或小区共同利益,是否会参与相关行动”时,16.7%表示“若有线下维权倡议,可能会参与”,其中25-55岁群体参与意愿最高,比例达23.4%。其三,舆情处置滞后放大稳定隐患:调研显示,71.3%的受访者表示曾遇到小区相关舆情“发布后超24小时无官方回应”的情况,其中46.8%的人会因“信息不透明”产生焦虑或不满,部分人甚至采取非理性方式表达诉求。焦作某小区曾因“周边河道污染”舆情长期未获明确答复,有居民自发组织堵塞河道附近道路,造成早晚高峰交通拥堵,影响公共出行秩序。

值得关注的是,四地调研数据存在显著地域差异。苏州、无锡等长三角城市受访者对网络信息的辨别能力自评得分(满分5分)平均为3.4分,高于湖州(3.1分)、焦作(2.6分);而焦作、湖州小区居民中,因“民生类舆情”产生担忧并愿意参与集体行动的比例,分别达63.5%、58.2%,显著高于苏州(41.8%)、无锡(43.7%),这种差异与各地居民生活关注重点、信息获取渠道偏好及区域治理特点密切相关。

基于调研结果,团队提出三项舆情风险防范建议。一是建立权威信息“快响”机制:明确“2小时初步回应、24小时详细通报”流程,通过政务平台、社区公告等渠道同步推送,压缩不实信息传播空间。二是开展分众化舆情素养普及:通过短视频、漫画手册等通俗形式,向居民普及“谣言识别技巧”“理性表达诉求的法律边界”,尤其针对中老年群体强化线下宣讲,降低非理性行为概率。三是完善舆情风险预警网络:依托大数据监测生活平台动态,对苗头性舆情及时预警,联合公安、网信等部门提前介入引导,避免舆情升级为影响社会稳定的公众事件。

此次调研通过标准化问卷获取一手数据,精准勾勒出网络舆情影响基层社会稳定的具体路径。下一步,调研团队将结合四地地域差异深化分析,形成差异化的舆情应对指南,为维护公共秩序、保障社会稳定提供切实可行的实践参考。

- 来源:南京审计大学“稳域数析”社会实践团队

- 发布时间:2025-08-24 阅读:

社会实践活动推荐

- 医者筑梦实践队伍家台行 茶香中的体验与服务里的热忱

- 医者筑梦实践队伍家台行:茶香中的体验与服务里的热忱

- 08-24 关注:0

- 湖北医药学院医者筑梦实践队走访基层

- 湖北医药学院医者筑梦实践队走访基层:定向培养模式赋能青春医者

- 08-24 关注:0

- 医者筑梦宣恩行 以陪伴为炬,照亮童真与初心

- 医者筑梦宣恩行 以陪伴为炬,照亮童真与初心

- 08-24 关注:0

- 聆听党员初心 感悟村史乡情

- 为传承红色革命精神,赓续精神血脉,河北化工医药职业技术学院药学与健康管理系“启·承”小分队怀着崇敬之心奔赴平山县下口村,通过走

- 08-24 关注:0

- 南京审计大学“稳域数析”社会实践团队:深挖网络舆情之因 争做网络安全卫士

- 08-24 关注:0

- 扫一扫 分享悦读 ➤

- 扫码可以分享到微信 qq朋友圈

社会实践活动热点