大学生新闻网,大学生新闻发布平台

数字赋能,为赫哲非遗文化架起传承之桥

党的十八大以来,习近平总书记高度重视民族文化的保护与传承,深刻指出:“各民族优秀传统文化都是中华文化的组成部分,中华文化是主干,各民族文化是枝叶,根深干壮才能枝繁叶茂。” 赫哲族的鱼皮画、伊玛堪说唱、桦皮船制作等传承千年的技艺,作为中华文化的璀璨瑰宝,承载着赫哲族人民的智慧与记忆。然而,在时代的发展浪潮中,这些珍贵的非遗文化面临着诸多挑战,亟待新的传承方式。

东北农业大学电气与信息学院的“锦乡赫韵”社会实践团,一群充满朝气与创新精神的理工科学生,积极响应时代的号召,踏上了赫哲非遗文化调研与文旅创新实践之路。他们以信息技术为画笔,以文化传承为画布,为古老的鱼皮技艺绘就了一幅现代发展的崭新画卷。

深入调研,触摸赫哲非遗脉搏

实践团成员深入赫哲族聚居地,在国家级非遗传承人刘志红的工作室里,开启了一场与传统技艺的深度对话。“鱼皮薄如蝉翼却韧性十足,处理时既要控制力度又要保持温度。我总怕划破鱼皮,但传承人握着我的手说:‘姑娘,手艺是心传的,你听鱼皮的声音就知道火候了。’”团队成员李想回忆道。在零下20℃的作坊里,这群“00后”用冻得通红的双手,亲自体验从刮鳞去脂到染色缝制的每一道工序,真切地触摸到赫哲先民的生存智慧。

在调研过程中,实践团还特别采访了曾作为少数民族代表赴京参加二十大的赫哲族非遗守护者卢艳华。通过她的介绍,团队了解到赫哲族鱼皮制作技艺的严峻现状:全族掌握全套鱼皮制作技艺者不足30人,原材料鲑鱼皮年采集量下降60%,传统纹样数字化存档率仅为12%。这些数据如同一记警钟,更加坚定了实践团以数字技术助力非遗传承的决心。

数字创新,让非遗文化“活”起来

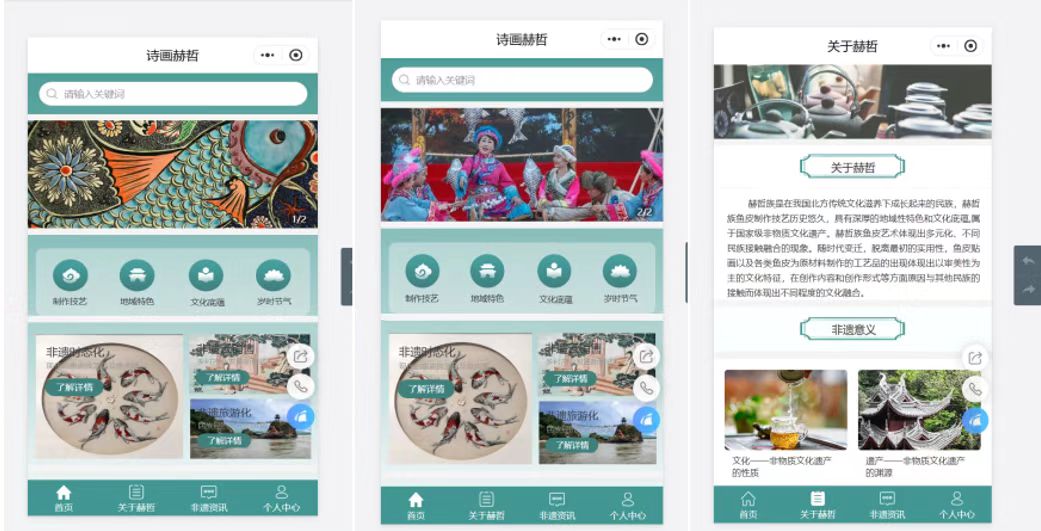

“科技不是文化的对立面,而是传承的新载体。”团队学生程培轩的话语道出了实践团的创新理念。他们充分发挥专业优势,设计出AR互动程序,让鱼皮画中的图腾能够“活”过来讲述传说。当人们打开手机,扫描鱼皮画,屏幕上便会呈现出栩栩如生的动态图腾,配以生动的传说故事讲解,使古老的鱼皮画瞬间焕发出新的生机与活力。这一创新举措,不仅为非遗文化的传播开辟了新的途径,也让更多的人能够以更加生动有趣的方式了解和感受赫哲族文化的魅力。

目前,团队研制的“渔歌赫音”小程序已经上线,后续还将持续开发“非遗数字视频”等项目。他们希望通过这些数字平台,全方位、多角度地展示赫哲族非遗文化的内涵与魅力,让赫哲文化像乌苏里江水般流淌不息。

直播助力,推动地方经济发展

为了将赫哲族鱼皮制作技艺的保护与地方经济发展紧密结合,实践团深入饶河县电商直播基地,开启了一场别开生面的直播之旅。在直播中,团队成员不仅展示了精美的鱼皮工艺品,还详细介绍了赫哲族的文化习俗和鱼皮制作技艺的独特魅力,吸引了众多网友的关注。同时,他们还积极帮助销售饶河的特产,通过电商平台拓宽了当地产品的销售渠道,为赫哲族及周边地区的乡村振兴贡献了青春力量。

这场直播不仅带动了当地特产的销售,也让更多的人了解到赫哲族的非遗文化,实现了文化传承与经济发展的双赢。实践团用实际行动证明,非遗文化不仅是历史的记忆,更是推动地方发展的重要动力。

广泛宣传,注入青春传承活力

实践团深知宣传对于非遗传承的重要性,他们持续更新微信公众号、小红书、抖音、微博等社交平台,分享实践过程及成果。精美的图片、生动的文字和精彩的视频,吸引了大量网友的关注和点赞。其中,抖音、小红书浏览量多次破万,公众号获赞100+,宣传效果显著。

此外,团队还积极向中国日报、多彩大学生、三下乡网等网站投稿,发表文章,让更多的人能够领略赫哲族深刻的文化底蕴。通过这些宣传渠道,“锦乡赫韵”社会实践团为非遗传承注入了源源不断的青春活力,让赫哲族非遗文化在新时代焕发出新的光彩。

“锦乡赫韵”社会实践团的故事,是一段关于青春与传承的美好篇章。他们用数字技术为赫哲非遗文化架起了一座跨越时空的传承之桥,让古老的技艺在新时代绽放出耀眼的光芒。在未来的日子里,相信会有更多的年轻人加入到非遗传承的队伍中来,用创新的思维和行动,让中华民族的优秀传统文化源远流长,生生不息。

- 来源:李想 陈影 薛瑞 刘博闻 王雨彤 王玉 乔雨桐 程培轩 程建浩

- 发布时间:2025-08-29 阅读:

社会实践总结推荐

- 数字赋能,为赫哲非遗文化架起传承之桥

- 党的十八大以来,习近平总书记高度重视民族文化的保护与传承,深刻指出:“各民族优秀传统文化都是中华文化的组成部分,中华文化是主干

- 08-29 关注:0

- 杭州师范大学:生命凝大爱,薪火永相传

- 2025年7月8日,杭州师范大学学生医疗咨询服务队“心心点灯”暑期社会实践杭州分队走访了遗体(器官)捐献者林阿姨的家属郭叔叔,在倾听

- 08-28 关注:6

- 杭州师范大学:捐躯化星火,仁心暖杏林

- 怀着对生命最深的敬意,2025年7月7日,杭州师范大学学生医疗咨询服务队“心心点灯”社会实践杭州小分队,来到郑叔叔家中开展走访活动。

- 08-28 关注:6

- 大学生在行动|江苏省大学生在行动河海大学“梦企航”支教调研团开展环保认知调研系列活

- 青春聚力环保实践,深耕细作共绘蓝图。为深入贯彻绿色发展理念,助力水资源循环利用与生态保护事业,7月7日至29日,“梦企航”支教调研

- 08-28 关注:5

- 杭州师范大学:浙江省自然博物馆研学之旅——一场医学人文的洗礼

- “解剖乃医学之基石,真理藏于细节之中。”没有人体解剖学的根基,现代医学寸步难行,没有对解剖细节的追求,医学真理也难以明了。杭州

- 08-28 关注:5

- 扫一扫 分享悦读 ➤

- 扫码可以分享到微信 qq朋友圈

社会实践总结热点