大学生新闻网,大学生新闻发布平台

合肥工业大学:深入姚庄调研,探寻金镶玉非遗传承新路径

近日,合肥工业大学“玉韵郏邑”三下乡社会实践团队走进河南省平顶山市郏县姚庄,通过走访村民、对话乡干部、参观展示馆等方式,对当地国家级非遗金镶玉技艺展开实地调研,聚焦其传播现状与发展困境,为这一传统技艺的活态传承收集一手信息。

姚庄回族金镶玉制作技艺始于明代,因地处万里茶道核心驿站而诞生,以“福禄寿喜”“龙凤呈祥”等吉祥图案为特色,融合回汉文化精髓,2021年入选第五批国家级非物质文化遗产。如今,这项古老技艺正面临着如何在当代社会扎根生长的现实考验。

7月8日,团队兵分两路深入姚庄周边乡村走访。87岁的李大爷坦言对金镶玉“只模糊听过,不了解具体工艺。”周边老人也多有同感,反映出老年群体对这项本地非遗的认知薄弱。中年村民则有不同感受,一位阿姨表示金镶玉“手艺确实精巧”,还建议“要是做成手镯、茶具这些常用物件,大家接触多了自然能懂门道。”而村里年轻身影寥寥,偶见的年轻人大多表示“没听过。”村民解释“年轻人多外出务工,这门手艺耗时费力收入不稳,愿意学的少。”

图为实践队队员实地走访照片。张梦 摄

7月9日,团队专访姚庄乡党委委员、纪委书记沙峰,并在其带领下参观金镶玉展示馆。沙峰介绍,金镶玉目前面临品牌不强、运营模式传统、宣传思维僵化等问题,“不能只‘引进来’,更要‘走出去’,得用年轻人喜欢的方式传播,把文化价值变成实实在在的产品价值和商业价值。”

图为采访姚庄乡纪委书记沙峰照片。常怡格 摄

7月10日,“玉韵郏邑”团队队员在姚庄乡政府文化专员的带领下,再次走进金镶玉展示馆深度研学。专员指着展柜中明代茶马古道遗存的金镶玉茶器,详解这项技艺如何在回汉商旅交融中诞生:“玉石的温润中和了金的张扬,恰如两种文化的共生共荣。”在体验工坊,队员们尝试用传统工具打磨玉坯、勾勒金线,当指尖触到玉石的冰凉与金属的韧劲,才真切体会到“金包玉、玉含金”背后“三分料、七分功”的严苛。两小时的体验让队员王璐感慨:“每道工序都是与历史的对话,这才是非遗最动人的生命力。”

图为实践队参观金镶玉展览馆照片。常怡格 摄

村民们的朴素期待与政府的积极行动,勾勒出金镶玉传承的现状与方向。老年群体的认知空白、年轻力量的匮乏、实用价值的缺失,是亟待填补的短板;而实用化产品设计、文旅融合传播、政策吸引年轻人,则成为破局的关键。对姚庄而言,金镶玉的传承不仅是守护一份文化遗产,更能带动村民就业、壮大村集体经济,为乡村振兴注入文化动力。对金镶玉技艺本身,此次调研为其找准了与当代生活的结合点,有望让这项古老技艺走出“摆件”局限,融入日常、贴近大众。对社会而言,金镶玉的探索为众多非遗项目提供了范本——传统技艺并非只能束之高阁,通过创新表达与市场转化,既能守住文化根脉,又能焕发时代活力,这正是非遗保护对于传承文化基因、丰富社会文化生活、推动经济社会协调发展的深层意义所在。

- 作者:“玉韵郏邑”三下乡社会实践团队 来源:合肥工业大学

- 发布时间:2025-07-10 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 合肥工业大学:深入姚庄调研,探寻金镶玉非遗传承新路径

- 近日,合肥工业大学“玉韵郏邑”三下乡社会实践团队走进河南省平顶山市郏县姚庄,通过走访村民、对话乡干部、参观展示馆等方式,对当地

- 07-10 关注:0

- 三下乡手记 | 问卷里的水头村:听见烟火与远方的回响

- 七月的风,裹着热浪,吹开了水头村的大门。蝉鸣声里,我们这群“三下乡”的学生,带着好奇与责任,走进了这个被青山环抱的村庄。

- 07-10 关注:8

- 西安科技大学北疆青锋,能源报国实践团走进西湾露天煤矿 研学矿卡

- 7月10日,西安科技大学北疆青锋,能源报国实践团一行来到西湾露天煤矿,开启三下乡实践活动的重要一程。当天,实践团成员在煤矿前辈的

- 07-10 关注:2

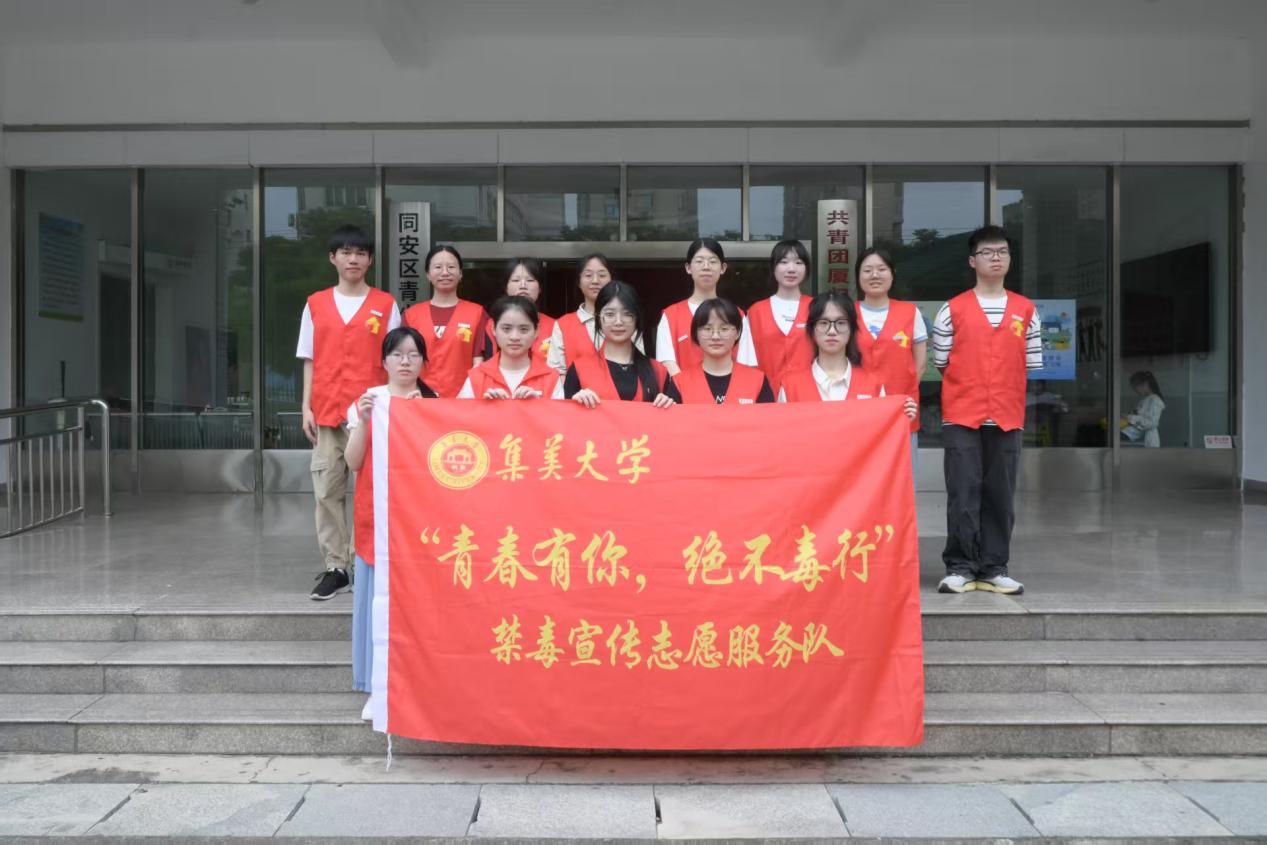

- 社区共织禁毒网,青春护航教育先 ——集美大学“青春有你,绝不‘

- 07-10 关注:11

- 解锁禁毒新玩法,筑牢青春防护墙 ——集美大学“青春有你,绝不‘

- 07-10 关注:8

- 【三下乡】梨香清韵 志愿护航——长青青开展生态保护志愿服务活动

- 为深入贯彻习近平总书记关于生态文明建设的重要指示精神,践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,提升乡村的生态环境质量,7月

- 07-10 关注:2

- 趣味化学课堂点亮乡村科学星火

- 07-10 关注:1

- 化韵传槐星火实践团:以化学之趣,燃乡村儿童暑期求知火

- 07-10 关注:1