大学生新闻网,大学生新闻发布平台

“李”所当“补” 绿满乡“桥”:“皖”顷碧绿团队探寻生态补偿的李桥实践

在“绿水青山就是金山银山”理念落地生根、乡村绿色发展加速推进的背景下,如何让生态保护与经济增收在乡村实现“同频共振”?7月21日,南京农业大学经济管理学院“皖”顷碧绿社会实践团队走进安徽省六安市金寨县李桥村,实地调研这座省级生态补偿试点村的生态富民之路,解码生态补偿政策如何让乡村“绿起来”又“富起来”。

踏访乡间路:问卷与访谈中的生态补偿“密码”

李桥村的清晨,远山含黛,林叶凝露。“皖”顷碧绿团队的调研从一份份问卷开始,队员们与村委会工作人员围坐一桌,认真严谨记录着村庄生态补偿项目的每一个细节。村委会办公室里,村干部正手持笔杆,逐字逐句填写问卷,纸张翻动的轻响与队员们的轻声询问交织,成为收集村民需求的“主旋律”。这些问卷不仅是数据的载体,更是村民心声的“传声筒”——从补偿资金发放到项目参与意愿,从生态变化感知到经济增收期待,每一项勾选都承载着村民对绿色发展的真实期盼。

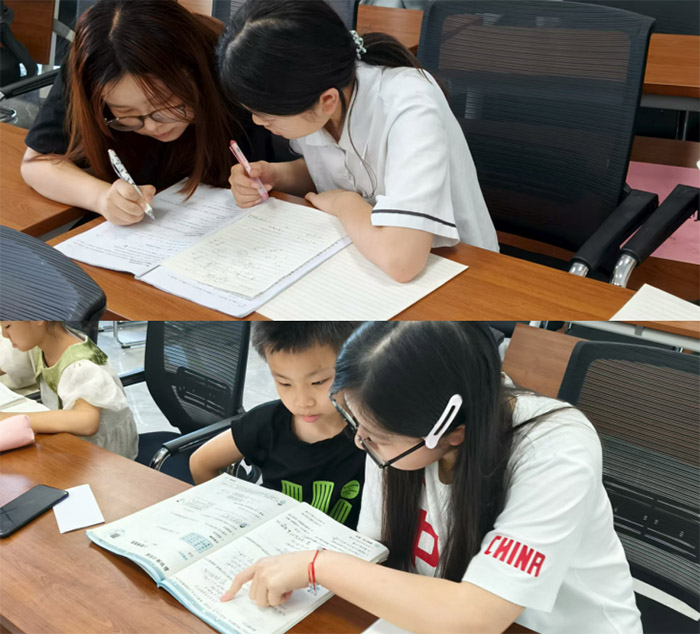

图1:李桥村村干部认真填写生态补偿项目调研问卷

通过与村干部的初步交流,团队了解到李桥村虽未签署具体生态补偿协议,却通过森林生态补偿金、“两个文明村”资金等政策支持,蹚出了一条独特的生态发展路径。“补偿资金不经过村级专户,由乡政府统一下达后直接打到农户账户,一分都不会截留。”村干部的话让队员们对资金直达机制有了直观认识,而这种“自上而下精准投放+自下而上需求收集”的模式,正是李桥村生态补偿项目的鲜明特点。 对话“实践者”:从“以工代赈”到“绿景”变“钱景”

带着问卷收集的疑问,团队与李桥村工作人员展开了深度访谈。在简洁的村委会会议室里,工作人员指着墙上的村庄规划图,详解生态补偿项目的“实施密码”。“项目由乡政府主导招标,全程有巡查监督,村民参与则靠‘以工代赈’——谁参与生态管护、基础设施建设,谁就能拿到报酬。”这番话揭开了村民积极参与生态保护的动力源泉。

图2:团队成员与李桥村工作人员深入访谈

访谈中,一组数据格外亮眼:通过林场出租和基础设施升级,李桥村已吸引约10万人次游客到访。“春天赏花、夏天纳凉,游客来了,村民的土蜂蜜、山核桃、野菜就能摆摊卖,农家乐也天天满座。”工作人员笑着说,生态保护带来的“赏花经济”与“地摊经济”,让村民的腰包实实在在地鼓了起来。而这背后,是“政府主导+村民参与+市场反哺”的闭环机制——乡政府保落实、村民出力气、生态引游客,最终实现“护绿”与“增收”的双赢。 绿满乡“桥”:满意声里的挑战与期盼

调研尾声,团队与村民、工作人员在村委会前合影,照片里每个人的笑容都格外真切。这份笑容,是对生态补偿项目的最好认可。问卷统计显示,村民对项目满意度颇高,“家门口就能挣钱,环境还好了,当然满意!”一位摆摊卖农产品的村民朴实的话,道出了大家的心声。而村庄通过走访收集农户需求、汇总成项目库上报乡政府的机制,更让村民感受到“自己的事自己能做主”。

图3:“皖”顷碧绿实践团队与李桥村工作人员、村民代表合影留念

成效显著的同时,挑战也客观存在。工作人员坦言:“技术人员不够,想扩大种植、搞深加工没底气;游客多了,但农家乐、地摊有点饱和,规模不好再扩。”面对难题,李桥村已有规划:未来计划将生态补偿扩展到水稻种植等领域,“希望上级能给点技术指导,再多些资金支持,让绿色产业走得更远。” 结语:从李桥村看乡村绿色发展的“可复制”经验

离开李桥村时,夕阳为山林镀上金边。“皖”顷碧绿团队的调研,不仅记录下一座村庄的生态富民实践,更提炼出可借鉴的经验:资金直达确保惠民初心、“以工代赈”激活参与热情、自下而上反馈畅通民意。尽管面临技术与规模的挑战,但李桥村用“绿起来”的环境和“富起来”的生活证明:生态补偿不是“单向付出”,而是“双向奔赴”的乡村振兴之路。这条“李”所当“补”的绿色路径,正为更多乡村提供着“绿水青山如何变金山银山”的生动答案。

- 作者:南京农业大学经济管理学院“皖”顷碧绿社会实践团队 来源:南京农业大学经济管理学院“皖”顷碧绿社会实践团队

- 发布时间:2025-07-29 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- “李”所当“补” 绿满乡“桥”:“皖”顷碧绿团队探寻生态补偿的

- 7月21日,南京农业大学经济管理学院“皖”顷碧绿社会实践团队走进安徽省六安市金寨县李桥村,实地调研这座省级生态补偿试点村的生态富

- 07-29 关注:0

- 书香润乡土,阅读育新苗——贵州大学“护苗乌罗”志愿服务队助力

- 07-29 关注:3

- 青春三下乡|南北纵贯识水工重任,青春问道探复兴之路 ————河

- 7 月 10 日至 24 日,河海大学该调研团开展暑期实践,足迹遍布南京、武汉等多地,聚焦水利科技创新等,通过听讲座、实地勘察等,深化对

- 07-29 关注:2

- 精心筑就“茶博士”,智慧助力产业兴

- 为助力制茶产业发展,浓“农”深情,“乡”约振兴实践团为青岛市即墨区瑞草园开发“茶博士”智能农业小程序。该程序聚焦茶园管理痛点,

- 07-29 关注:1

- 童心向黄河,探秘逐新知

- 临沂7月29日电(通讯员桑松豪)7月29日,山东理工大学Redyouth实践团支教活动在费县益海助学中心第九天持续推进,今天实践团孩子们带

- 07-29 关注:1

- 广工学子深入石龙古镇:用3D建模“解码”百年醒狮非遗技艺

- 石龙镇的骑楼阴影里,纸浆混着竹篾的清香漫过青石板路。广东工业大学国际教育学院的10名同学带着平板电脑与卡尺,在这座岭南古镇里,用

- 07-29 关注:0

- 皖西学院:星光漫野处,初心向乡行

- 07-29 关注:1

- “乡野蒲公英”三下乡:以爱为舟

- “乡野蒲公英”三下乡实践队深入乡村,锚定乡村振兴与教育帮扶核心目标,开展“爱心暑托”公益性假期托管活动,为乡村儿童打造多元课程

- 07-29 关注:164